Сухова О. А. Икона Богоматерь Неопалимая Купина первой трети XVII века в собрании Муромского музея

«Купина Моисея» — горящий, но не сгорающий куст, в котором Бог явился библейскому пророку на Синае — один из древних символов Богоматери. Уже Ефрем Сирин (306−373) сравнивал ее с ветхозаветной купиной: «Как некогда терновый куст на горе Хорив вмещал в пламени самого Бога, так Мария вмещала Христа в своем девственном чреве»1. Однако в искусстве эта «ассоциация» обрела «изобразительную формулу» только в XII веке. В Византии и на Руси с XIV столетия в ней стал господствовать образ Богоматери Воплощения (Знамения) на фоне пламенеющего куста. «Новую» русскую икону Неопалимой Купины «сочинили» в середине XVI в., составив богородичный образ из множества элементов, связанных общей идеей прославления Девы Марии. При его формировании произошла замена центрального изображения Богоматери Знамения на тип Одигитрии2. В начале XX века исследователь этой иконографии Л. Д. Воронцова отметила, что ветхозаветный прообраз выработался «в целую поэму, какою теперь является икона «Неопалимая Купина»»3. Помимо религиозно-догматической символики, в ней отразились представления людей Древней Руси о Вселенной, во многом перекликающиеся со славянской мифологией и народной космогонией. Сложную композицию образа Неопалимой Купины уже в XIX в. нелегко было разгадать даже образованным представителям духовенства. Митрополит Филарет (1817−1867), например, считал, что необходимо «тщательное разыскания о истинном происхождении сей иконы», в самом составе которой «представляется много неудоборешимого»4. Расшифровке образно-богословского замысла иконографии «Неопалимой Купины», к которой относится и икона Муромского музея, посвящен целый ряд работ дореволюционных авторов5. Современные исследователи подробно рассматривали «Неопалимую Купину» как интерпретацию «мистико-дидактической» иконы (Ж.‑П. Дешлер) и анализировали ее символику (Д. С. Головкова)6.

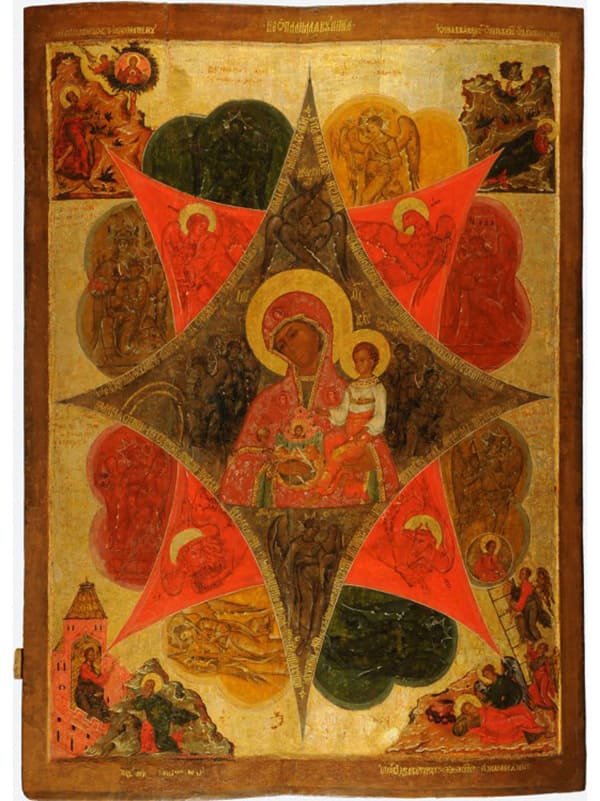

Икона «Неопалимая Купина» из муромского собрания (135,5×97×3,3 см) в инвентаре 1930-х гг. была учтена без обозначения источника поступления (из какой церкви), но с датировкой: «Живопись 17 в.»7. Когда реставратор М. В. Наумова провела пробное раскрытие этой иконы (1994), то были предположения, что авторский слой может относиться к XVI в., что позже не подтвердилось (ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря, 1993−2012). После реставрации «Неопалимая Купина» экспонировалась на выставке Муромского музея «Иконы Мурома. Открытия» (2012) и затем вошла в экспозицию «Сокровища древнего Мурома» (2013) с предварительной датировкой — «первая треть XVII в.». Этому малоизвестному памятнику был посвящен наш доклад на конференции «Болотцевские чтения» (2017)8, расширенным вариантом которой является настоящая публикация.

Щит иконы состоит из двух досок с двумя врезными встречными шпонками и тремя «ласточками» (нижняя утрачена); с лицевой стороны икона имеет ковчег. Как следует из текста реставрационного паспорта, авторская живопись была под потемневшей неровно лежащей олифой и записями. Она «поновлялась первый раз по снятой олифе, позднее — поверх частичной перелевкаски и без снятия олифы два раза». В среднике авторский фон был золотым (сохранился частично); в дальнейшем был удален и покрыт «двойником»» (при реставрации утраты восполнены твореным золотом). Надписи на фоне (яркая киноварь) сохранились фрагментарно. «Повторное укрепление проводилось после удаления записей и перелевкаски, под которыми были обнаружены загнутые гвозди, удерживающие левкас и паволоку, сдвинутую в складки». На личном письме «удалялись те же слои записей и перегрунтовок, последняя тонкая пропись оставлялась на утратах»9. По словам М. В. Наумовой, авторская живопись на лике Богоматери имеет значительные утраты, в отличие от лика Младенца, хорошо сохранившегося10.

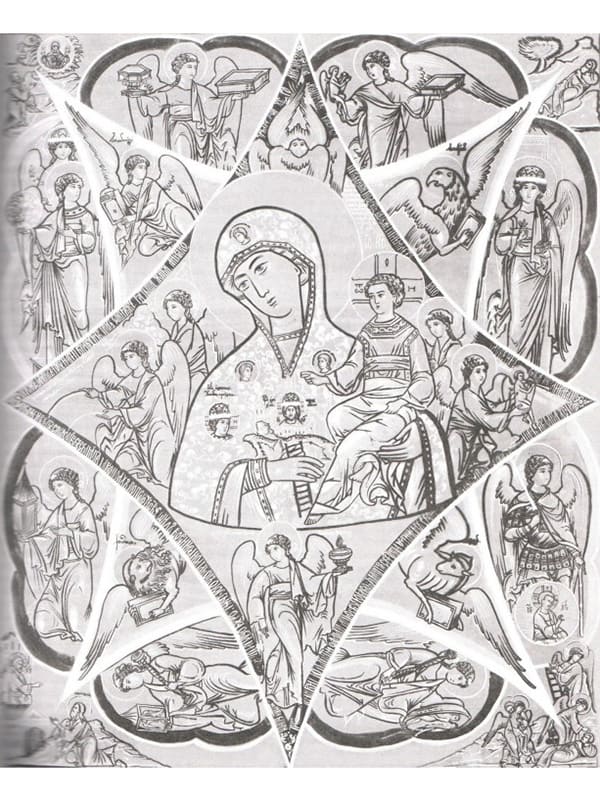

В композиции муромской иконы первой трети XVII века присутствуют все основные компоненты иконографии Неопалимой Купины, возникшей в середине XVI столетия — «сразу в сложившемся виде»11. Главное в концепции данного изображения — по возможности полнее и нагляднее представить связь Ветхого и Нового заветов как исполнения пророчества о воплощении Бога через Деву. Богоматерь с Младенцем показаны на фоне звезды из двух перекрещенных ромбов. Такая форма ореола появилась еще в первые века христианства (обрамление монограммы Христа IV в.). Позже получила распространение в византийской иконографии при изображении Христа и Богоматери, образ которой, заключенный в восьмиконечную «звезду», часто встречается на артосных панагиях и крестах, попадавших на Русь. Данная форма подчеркивает, что Дева Мария послужила тайне Боговоплощения. Звезда из ромбов ассоциируется с событиями Рождества Христова и словами пророка Валаама о звезде, «восходящей от Иакова» (Числ. 24−17).

Внешний ромб символизирует пламя купины и на публикуемой иконе он яркого киноварного тона. По его углам расположены символы евангелистов. Его форма, цвет и изображения на нем, очевидно, прямо заимствованы из композиции «Спас в силах», где он обозначает «вселенную с четырьмя сторонами света, исполненную огня Святого Духа, на которую распространяется власть Бога и учение Христа»12. Внутренний четырехугольник, условно представляющий саму купину — терновый куст, на нашей иконе окрашен в оливковый тон. На его фоне и в разноцветных лепестках между лучами звезды проступают контуры «бесплотных сил» в виде ангелов, которые держат в руках различные атрибуты, символизирующие природные явления. В качестве некоторых из них представлены обнаженные крылатые человечки — духи стихий. По углам средника на золотом фоне показаны ветхозаветные пророчества о Богоматери — сцены с видениями пророков Моисея, Иезекииля и праотца Иакова, а также сюжет с праотцом Иессеем. На иконе множество надписей вязью и скорописью разной сохранности. Колорит яркий, многоцветный, краски отличаются особой плотностью.

Ранее считалось, что эта икона (единственная в нашем музее храмовая данной иконографии) происходит из Троицкого монастыря (до 1642−1643 гг. — церкви)13, что не подтверждается сохранившимися источниками первой четверти XVII — начала XX в. В «Сотной с писцовых книг г. Мурома 1623/24 г.» и «Писцовой книге г. Мурома 1636/37 г. такие иконы не значатся в Троицкой церкви14. В Благовещенском монастыре в 1623/24 г. числился один подобный образ; в 1636/37 г. — два, и оба «на празелени», а не на золоте, как рассматриваемый нами15. Икона данной иконографии «на золоте» тогда же была в Успенской церкви, но по описи конца XIX в. ее уже там нет16. Зато икона Неопалимой Купины «на золоте» указана во всех описаниях собора Спасского монастыря (1623/24, 1636/37, 1763, 1853, 1904, 1906, 1913). В двух первых из них она 6-я из 10-ти икон местного ряда: «Да образ пречистые ж Богородицы неопалимые купины, на золоте»17. В Описи Спасского монастыря 1763 г. «Неопалимая Купина» учтена 6-й из 8-ми местных икон: «Образ Неопалимыя Купины писан краски венец (?) серебряной»18. Был 2-м слева от Царских врат, меж иконами Смоленской Богоматери и «Что Тя наречем»19. Спустя 90 лет (по описи 1853 г.) «Купина» среди тех же 8-ми икон: «Образ Неопалимыя Купины, на нем и на предстоящих имеется тридцать венцов медных, посребреных, риза на Богоматери шита по красному бархату золотом; убрус низан средним и мелким жемчугом, с половинчатыми зернами и запонками в серебряных гнездах»20. В 1904 году «Неопалимая Купина» — 4-я из 7-ми «древних» икон Преображенского храма и стоит в местном ярусе иконостаса из 5-ти икон. В прежнее описание внесены датировка и размер: «Высота образа один ар. четырнадцать с половиной верш., ширина полтора арш. (134,8×106,5 см — О. С.), доска деревянная гладкая. Фон темно-ореховый. XVII» (то же описание этой иконы и у В. В. Косаткина (1906); упоминает ее и Н. Н. Ушаков в 1913 г.)21.

В музей в 1930-е годы попадает икона Неопалимой Купины, которая учтена не только с той же датировкой, но и с таким же размером, что были указаны в описи Спасского монастыря 1904 г. (высота 135 см; в описи 1904 г. 1 арш., 14,5 верш. — т. е. ок. 134,8 см). В инвентаре музея запись: ««Неопалимая Купина»» — в середине, в звезде, поясное изображение «Богородицы» с младенцем на левой руке. В частях пересекающейся звезды и по краям иконы различные изображения из жизни «святых». Вверху надпись: слева — «Моисей видя купину огнем горящу, но несгораему"'; справа — «Иона видя цвет от негоже Христос прозябе». Внизу так же надпись: слева — «Иезекииль видя дверь из нея же проиде токмо един Бог», справа — «Иаков видя лествицу утвержденна на земли, ея же глава досязаше до небес». Дека с выемкой. Живопись 17 в.»22. Двадцать лет назад нами было отмечено, что «пока неясна» судьба пяти икон (в т. ч. «Купины») из местного ряда иконостаса Преображенского собора Спасского монастыря23. После реставрации публикуемой иконы, имевшей несколько слоев записей, стало очевидно, что это именно тот самый образ из Преображенского иконостаса, где он находился не менее трехсот лет. Факт пребывания его именно там подтверждается и при сопоставлении описаний храмового убранства Спасского монастыря в документальных источниках и дореволюционной литературе.

Образно-дидактический и символический аспекты московской иконографии «Неопалимой Купины» анализировались рядом авторов, как и история ее возникновения24. Подробное толкование всех этих смыслов не входит в задачу данной статьи, мы их касаемся лишь для уточнения особенностей изображения и характера надписей на нашей иконе. Д. С. Головкова в своей статье привлекла клеймо с иконы Дионисия Гринкова 1567−1568 гг. (ВГМЗ) — первое датированное изображение этой иконографии, и десять икон «Неопалимой Купины»: из Ростова (ГМЗРК — далее «ростовская») и Ферапонтова (КБМЗ — «ферапонтовская»); Москвы (ГТГ — «апухтинская»), Нижнего Новгорода (НГХМ — «нижегородская»); из собрания С. П. Рябушинского (ГТГ — «рябушинская»); монастырей Новодевичьего (ГИМ — «новодевичья»), Соловецкого (МГОМЗ — «коломенская»), Кирилло-Белозерского (КБМЗ — «кирилловская»); из собр. Н. С. Голованова (ГТГ — «головановская») середины — второй половины XVI в.25 Почти все они имеют строгую форму центрального ромба и «жесткую» живописную раму с «привязанными» к ней ветхозаветными сценами. К этой «геометрии» близка «Неопалимая Купина» из Саратова второй половины XVI в. (СГХМ — «саратовская»)26. На «коломенской» изменена форма «звезды», но пророческие сюжеты остались на раме. На «новодевичьей» они в углах средника (как на иконах XVII в.). Д. Головкова завершает перечень иконой Н. Г. Строганова 1604−1605 гг. из церкви села Кишерть Пермской области (ЕМИИ — «строгановская»)27.

Как нам представляется, вслед за этим образом можно выстроить ряд икон «Неопалимой купины» XVII в., менее известных, чем уже перечисленные произведения XVI в., и вписать рассматриваемую муромскую икону в этот ряд. К типу «строгановской» (144×111×3,6 см) мы относим публикуемую муромскую икону первой трети XVII в. (135,5×97×33 см) и «Неопалимую Купину» середины XVII в. из Богородицкой церкви во Владимире (ВСМЗ — «владимирская»; 153×112 см)28. С ними соотносим икону «Неопалимой Купины» первой половины XVII в. Эрмитажа (ГЭ — «эрмитажная»; 133×100 см)29. Развитие «строгановской иконографии» видно на иконе из Макарьева монастыря в Калязине третьей четверти XVII в. (ЦМиАР — «калязинская»)30. Близкий вариант «Купины» и на двухсторонней иконке 1598 г.(?) из музея Уолтерса (Балтимор, США — «балтиморская»; 24,5×19 см)31, и на иконе первой четверти XVIII в. из собрания В. Бондаренко («бондаренковская 1-я»; 112×91 см)32. Рассматривая более подробно публикуемый образ муромской Неопалимой Купины, мы привлекаем все названные иконы XVI — начала XVIII в.

На верхнем поле нашей иконы вязь золотом: «НЕѠПАЛIМАЯ КУПИНА». В центре звезды из двух ромбов (оливкового и яркого киноварного) с вогнутыми сторонами поясное изображение Богоматери с Младенцем Христом на левой руке («МР ФУ»; «ХС»). Он с благословляющей десницей и свернутым свитком в левой руке. Правая ножка приподнята и согнута в колене, пяточка вывернута наружу. На всех иконах «Купины» XVI-XVII в. (кроме «апухтинской») такая же демонстрация пяты Спасителя (как на иконах типа «Грузинской», «Тихвинской»). И. Бенчев, размышляя об иконологии последней, справедливо задается вопросом: «Не предназначалась ли пята Младенца местом лобызания иконы Тихвинской Богоматери? Кажется, этот элемент почитания иконы присутствует здесь более, чем умозрительная семантика»33.

Хитон Христа на рассматриваемом образе белый с драгоценным оплечьем и золотой перевязью; красноватый гиматий с ассистом окутывает низ фигуры. Лик Божией Матери повернут в сторону от Него и склонен к правому плечу, тогда как Он обращен к Ней. Такое их положение типично для этой иконографии (исключение — «кирилловская»). Дева Мария на муромской иконе облачена в мафорий красноватого тона с рисунком в виде легких белильных облачков. На Ее плечах и челе в кругах огнезрачные ангельские (?) лики с надписями: «д… ржества два»; «…по рожеству два»; «…роже…», восходящие к формуле Приснодевства Богородицы, выраженной И. Дамаскином в гомилии из Слова 2-го на праздник Успения Богоматери: «Ведь всякая дева, рождая, нарушает девство. Она же и до рождества, и в рождестве, и после рождества пребывает девой»34. Тип изображения Богоматери на нашей иконе представляет вариант, где ее мафорий одновременно и огненный, и облачный. По Головковой «в основе такой трактовки лежат события Исхода, когда Господь шел перед народом израильским днем в столпе облачном и ночью в огненном (Исх. 13−21; см. также Пс. 77:14; Пс. 104:39 и др.). В текстах служб Деву Марию называют «огненным столпом, наставляющим сущих во тьме» (Акафист Богородице, икос 6; 9 песнь канона Субботы Акафиста)»35. Иконы с огненно-облачным мафорием Богоматери открывает «кирилловская» середины — второй половины XVI в. (и «балтиморская»). Продолжают произведения начала — середины XVII в.: «строгановская», «муромская», «владимирская»; «калязинская» и «эрмитажная» второй половины XVII в.(?); замыкает «бондаренковская 1-я» первой четверти XVIII в.

Правой рукой на публикуемой иконе Дева Мария придерживает символические атрибуты — лестницу и гору или камень (?), изображенные на фоне скалы. На ней утвержден град, в нем образ Христа (оплечный) с крестчатым нимбом. Рядом (слева от зрителя) — в круге в три четверти лик кудрявого «молодого царя» с надписью: «Бгъ из боко тв… проиде» (для сравнения — на «строгановской»: «Богъ из боку Твоею проїде»); восходит к Ирмосу 9-й песни Канона Преображения Господня: «Рождество Твое нетленно явися: «Бог из боку Твоею пройде, яко плотоносец явися на земли, и с человеки поживе»»36. Набор атрибутов почти одинаков на иконах «балтиморской», «муромской», «эрмитажной», «калязинской». В отличие от ряда икон XVI и рубежа XVI-XVII вв. («ростовской», «ферапонтовской», «нижегородской», «головановской»), где десница Богоматери касается ножки Христа, здесь она придерживает «символы», не задевая Младенца (похоже показано на «апухтинской» и «рябушинской»). Наиболее близка в этом к публикуемой «строгановская» икона (за исключением некоторых нюансов).

По краю центрального ромба идет надпись вязью золотом (из фрагментов разных богослужебных текстов). По верхней половине: «ТЯ (?)ЖЕ ДАНИИЛЪ ГОРУ НАРЕЧЕ АВВАКУМ ГР… Ь ОТ НЕГОЖЕ ЯДШЕ ЖИВИ БУДЕМЪ, А НЕ ЯКО АДАМЪ УМРЕМЪ. Х (РИСТОС)С РАЖАЕТСЯ ПРЕЖЕ ПАДЪШИХЪ ХОТЯ ВОСКРЕСИТИ ОБРАЗЪ». Первая часть текста может восходить к 7-й песне канона на праздник Благовещения («Даниил Тя гору нарече мысленную»). Источник второго фрагмента, где упоминается пророк Аввакум, не ясен, т. к. в его пророчестве нет слова «грзн» (на нашей «гр…ь» — гроздь?). Третья часть восходит ко второй половине тропаря предпразднества Рождества Христова: «Готовися Вифлееме, отверзися всем Едеме… рай бо оное чрево явися мысленный… от него же ядше живи будем, а не яко же Адам умрем. Христос раждается прежде падший возставити образ»37. Продолжением этого текста, по-видимому, служит фрагмент в конце правого края нижней половины ромба: «А ПРАВЕДНЫМЪ ПОДАЕТЪ ОТ ВСЕБОЖЕСТЪВЕННАГО РАЯ ИЗ ГРОБА ВОСТАНИ (?)». Очевидно, он завершается отрывком, расположенным вдоль левого края нижней половины ромба слева: «ИЗЛИВАЯ ѠБИЛНО ВЕЕГДА [ВСЕГДА] НЫНѢ ПРИСНО I ВО ВѢКИ ВѢКОМЪ АМИНЬ». На иконах «Неопалимой купины» XVI в. сходный текст об искуплении рода человеческого Спасителем написан по контуру мафория Богоматери38.

За ним следует другой, который заканчивается справа: «СИЮ ПРОРОЦЫ ПРОРЕКОША, АПОСТАЛИ НАУЧIША МУЧЕНИЦЫ ИСПОВЕДАЕМЪ (?), МЫ ЖЕ ВѢРУЕМЪ I ИСПОВѢДАЕМЪ IСТИННУЮ Б (ОГОРО)Д (И)ЦУ ТЯ ВЕЛИЧАЕМЪ». Надпись восходит к тропарю Богородице третьего гласа: «Пророцы проповедаша, апостоли научаша, мученицы исповедаша, и мы веруем Богородицу тя воистину сущую: тем же и величаем Рождество твое, Пречистая». На иконах XVI в. он чаще пишется по краю нимба Божией Матери39. Такое размещение текста орнаментальной полосой по краю центрального ромба на публикуемой иконе наиболее близко «строгановской».

В углах внешнего ромба символы евангелистов — крылатые полуфигуры тетраморфов с кодексами: слева вверху ангел/человек с крылами («матвъї»), внизу лев («…ннъ…»); справа вверху орел («марко»), внизу телец («лука»). Надписи соответствуют атрибуции Иринея Лионского (ок. 130−202), первым характеризовавшим Евангелия по символике небесных существ (Иез. 1. 4−14; Откр. 4. 6−8). Он сопоставил Евангелие от Иоанна со львом («действенность, царская власть»). От Луки — с тельцом («священническое достоинство»). От Матфея — с человеком («изображает Его явление как человека»). От Марка — с орлом («дар Духа, носящегося над Церковью»)40. Также, как на публикуемой муромской иконе, символы обозначены на «ферапонтовской», «новодевичьей», «строгановской», «саратовской», «эрмитажной», «балтиморской» иконах41. На Западе с VII в. утвердилась символика блаженного Иеронима (ок. 347−419/20), где орел означает Евангелие от Иоанна; лев — от Марка; телец — от Луки, человек/ангел — от Матфея42. На Руси на иконах «Купины» XVI в. встречались надписи тетраморфов и в иных вариантах: на «ростовской» и «апухтинской» Матфею соответствует ангел; Иоанну — орел; Луке — лев; Марку — телец43. И после утверждения в России западной версии символики евангелистов на иконах «Купины» последней четверти XVII — первой четверти XVIII в. известны разные ее атрибуции. Например, на редкой по иконографии иконе «Купины» последней четверти XVII в. из коллекции Бондаренко («бондаренковской 2-й») надписи даны по системе Иринея Лионского. Тогда как на двух иконах первой четверти XVIII в., причем — более распространенной изобразительной схемы, символы аннотированы по-разному: по Иринею — на «бондаренковской 1-й»; по Блаженному Иерониму — на еще одном образе «Неопалимой Купины» из собрания ЦМиАР44.

По углам средника публикуемой иконы на золотом фоне представлены сцены с пророками: Моисеем (вверху слева) и Иезекиилем (внизу слева); праотцами: Иессеем (вверху справа) и Иаковом (внизу справа). Моисей в Пятикнижии — пророк и законодатель, выведший евреев из Египта и сплотивший их в единый народ. Сюжет с его участием на иконе можно назвать заглавным ко всей композиции в целом, т. к. именно в нем и представлено ветхозаветное событие с «Неопалимой Купиной». Бог явился пророку Моисею в горящем, но не сгораемом, кусте терновника и призвал его к служению своему народу. Изображение в левом верхнем углу — и прямое отражение библейского текста, и прообраз Боговоплощения и Приснодевства Богородицы, и протограф, лежащий в основе концепции «новой» иконографии Неопалимой Купины. Моисей («п. моисей») показан на фоне горы в рост (на др. иконах он чаще изображается коленопреклоненным). Он молитвенно обращен вправо к «Богоматери Знамение» в кусте; в левой части купины — ангел. На верхнем поле иконы вязь золотом «МОIСЕЙ ВИДѢ IМ ГОРЯЩУ I НЕѠПАЛЯЕМУ», восходящая лишь по смыслу к тексту: «Моисей виде купину огнем горящу и несгораему» (См.: Исх. 3, 2); этой библейской строке практически дословно следовала поздняя надпись, читавшаяся до реставрации иконы45. Близкая муромской по иконографии сцена изображена на иконе «Купины» первой половины XVII в. из частного собрания (38,5×33,7 см. Великобритания — «британская»)46.

В нижнем левом углу иконы представлен еще один прообраз Богоматери — Затворенные Врата или Дверь, сквозь которые может пройти лишь Господь. Сцена является визуальным воплощением видения из «Книги Иезекииля» — одного из великих библейских пророков. Изображение показывает самого пророка Иезекииля («…иль»), который, преклонив колени, обращен влево с молением ко Христу (IС ХС), нисходящему от золотых дверей здания с башней. На нижнем поле иконы вязь золотом (затерта); на позднем слое живописи она читалась так: «Иезекииль видя дверь из нея же проиде токмо един Бог»47 [восходит к тексту: (ср.) «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (Иез. 44:1−2). В иконографии данной сцены использовано особое решение архитектурных кулис. Изображение Христа поколенное и представлено за ограждением так, будто он спускается по лестнице, отчего создается иллюзия, что он движется навстречу пророку. На других иконах «строгановской версии» Христос представляется поясным, возвышаясь над сооружением с вратами, что дает впечатление его удаленности от Иезекииля.

Наверху справа весьма скупо в изобразительном плане показано предсказание из «Книги пророка Исайи» о происхождении Мессии из рода Иессея — отца иудейского царя Давида: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11,1). Христиане здесь усматривают пророчество о рождении Спасителя Девой Марией, которая, как полагают, происходила из Дома Давидова. Наиболее полно эти представления о родословии Христа отражены в иконографии «Древо Иессеево» («Корень Иессеев», «Лоза Иессеева»). На публикуемой иконе Иессей дважды в надписи рядом с ним поименован Иосией. Имя этого же ветхозаветного благочестивого иудейского царя — наследника царя Иудеи Амона, фигурирует в надписи, исполненной вязью золотом на верхнем поле иконы. Возможно, путаница объясняется созвучием имени Иосии с именами Исайи — автора пророчества, и самого праотца Иессея. Любопытно, что в поздней записи на иконе в аннотации на верхнем поле «Иосия» был заменен на «Иону». Сцена на нашей иконе показывает спящего Иессея («п. иосiа»; «їwcия»), который лежит на уступе горы головой вправо, наверху видно древо. На верхнем поле иконы надпись вязью золотом: «IѠСIЯ ВИДѢ ЦВѢТ ѠТ НЕГОЖЕ Х (РИСТО)С ѠТ Д (Е)ВЫ ПРОЗЯБЛО ЕГО», только по смыслу восходящая к тексту пророчества Исайи; текстуально же она близка его парафразу в Ирмосе четвертой песни Рождественского Канона: «Жезл из корене Иессеева и цвет от него, Христе, от Девы прозябл еси, из горы». Поздняя надпись на этом месте до реставрации читалась: «Иона видя цвет от негоже Христос прозябе»48. По лаконизму в изображении эта сцена с лежащим Иессеем сравнима с подобными сюжетами на иконах конца XVI-XVII веков и ближе всего к «строгановской иконографии».

Справа внизу визуально предъявлен еще один ветхозаветный прообраз Девы Марии — Лестница, на которой стоит Господь, из пророческого сна праотца Иакова. Ведь через Богородицу Бог и сошел на землю. Иаков (їаковъ) лежит на земле головой влево (от зрителя; на большинстве икон — вправо); справа над ним темнокрылый ангел, два златокрылых поднимаются по лестнице ко Христу Эммануилу (ХС) с крестчатым нимбом и в сиянии (в круге). На нижнем поле иконы вязь золотом: «IАКОВЪ ВIДѢ ЛѢСТВIЦУ НА ЗЕМЛИ ГЛ (А)ВА [ЖЕ] ЕI ДОСЯЗАШЕ Д (О) НЕБ (Е)СИ», восходящая к первой части следующего библейского текста: «Спа Иаков и сон виде, и се лествица утвержденна на земли, еяже глава досязашедо небеси, и ангелы Божии восхождаху и схождаху по ней. Господь же утверждашеся на ней» (Быт. 28, 12−13). Поздняя аннотация была: «Иаков видя лествицу утвержденна на земли, ея же глава досязаше до небес»49. Во «Сне Иакова»50 на публикуемой иконе нет эпизода борьбы с ангелом (Быт. 25:32); он есть на «строгановской», «владимирской» и других (не было на ранних иконах «Купины»; нет и на «балтиморской», «британской», «эрмитажной»). У изголовья Иакова на нашей иконе показан колодец, упоминаемый в славянском варианте текста книги Бытия («Изыде Иаков от студенца клятвеннаго»), вокруг которого лежат камни. Интересно, что иконописец изобразил колодец несколько похожим на корзину, а камни — подобными плодам граната (целым и разрезанным, с многочисленными зернами). Возможно, таким образом здесь переданы выражения, применяемые к Иакову в Библии — «семя Иакова», «чада Иакова» — и относимые ко всем верующим на земле (Вт. 33:10; Пс. 13:6 и др.), а также к христианской Церкви (Мф. 4:21; Мк. 1:19 и др.). Гранат же означает плодовитость, благословение и благополучие (Чис. 13:23; Вт. 8:8). Одежда иудейских первосвященников декорировалась узором из гранатовых яблок (Исх. 28:33−34), изображениями плодов граната были украшены капители медных столбов притвора Соломонова храма (3 Цар. 7:18−20, 2 Пар. 3:15−16)51.

На нашей иконе, как и на других образах Неопалимой купины, тема мироустройства наглядно представлена через изображение служения ангелов. Такой подход позволяет убедить в том, что все в природе и в человеческой истории подчинено Божьей воле. В концепции данной иконографии особенно важно показать Богородицу как Царицу Небесную в окружении сонма сил небесных. В центральном ромбе на темно-оливковом фоне едва заметны фигуры «невидимых духов» — ангелов стихий с атрибутами. Более четко проступают очертания других ангелов, вписанных во все разноцветные «лепестки» между лучами звезды. Всех этих бесплотных ангелов-духов на муромской иконе иконописец тонко наметил сажей и белилами, добавив акценты киноварью и золотом; маркированы они скорописью золотом.

Вопрос о допустимости изображения ангелов на иконах был решен положительно еще на Седьмом Вселенском соборе (787): «Что касается ангелов и архангелов, и других святых сил, высших их… — то кафолическая Церковь признает их разумными, но не совершенно бестелесными… только имеющими тела тонкие, воздухообразные и огнеобразные, согласно сказанному в Писании: «творяй ангелы Своя духи и слуги Своя, огнь палящ» (Евр 2. 7)»52. Раннехристианские изображения ангелов «восходят к античным образцам крылатых гениев, эротов, Ники» (существовал и «бескрылый вариант» — юноша в белой тунике). Но уже с V в. ангелы изображаются, как правило, крылатыми, с нимбами, в белых туниках с клавами (декоративными полосами от плеча до подола — деталью одежды знати) и белых паллиумах (накидках), в легких римских сандалиях. Постепенно появляются их различные образы, где одеяния соответствуют определенному служению: как архистратигов небесного воинства, как «придворных» стражей Царя Небесного; как дьяконов, что служат литургию с Христом; как монахов и т. д. В виде ангелов представляются также образы Софии Премудрости Божией и Христа Ангела Великого Совета53.

В «Апокалипсисе» Иоанна Богослова среди множества упоминаемых ангелов есть семь ангелов Церквей (Ап. 1:20), семь ангелов, стоящих перед Богом и трубящих в трубы (Ап. 8:2, 6); ангелы, выходящие из Небесного града, принимающие семь чаш гнева (Ап. 15:6). Описываются также четыре ангела — «стоящие на четырех углах земли, держащие четыре ветра земли» (Ап. 7:1); ангел с кадильницей, из которой поверг он на землю «и голоса, и громы, и молнии, и землетрясения» (Ап. 8:5) и др. В библейской «Книге Бытия» ничего не говорится о сотворении ангелов, тогда как в древнерусской Палее, дополненной апокрифами (восходит к византийской книге IX в.), рассказывается не только о создании Господом ангелов в первый день творения, но и о падении части из них во главе с Сатаной в четвертый день. И, если по Дионисию Ареопагиту насчитывается девять ангельских чинов, то Палея считает десять, включая падших ангелов54. Говорится в ней и о служении духов-ангелов, где указывается на их ответственность за стихии и разные явления природы: «Суть же оубо дси служебнiи на службу посылаеми, аггли облакомъ и аггли мракомъ и аггли градомъ, аггли ледомъ аггли мгламъ аггли голотемъ аггли инiю аггли мразу, аггли росамъ аггли гласомъ аггли молнiям, аггли грому, аггли зноеви зимъ лъту весни есени, и всъм созданиемъ его»55.

В апокрифическом же «Завете Адама» наблюдение за стихиями и явлениями природы приписывается «началам», т. е. третьему чину ангелов, а управление небесными светилами — «властям» или четвертому чину. В «Малом Бытии» («Книги Юбилеев») сказано: «В первый день сотворил Бог небо… и всех духов, которые служат пред ним, и ангелов лица и ангелов хваления, и ангелов огня и ангелов ветра, и ангелов облаков, тьмы и града и инея, и ангелов долин, и ангелов грома и молнии, и ангелов холода и зноя, зимы и весны, осени и лета и всех духов своих творений на небесах и на земли и во всех долинах, и ангелов мрака и света и утренней зари и вечера». Такое же сказание об ангелах стихий приводит Епифаний Кипрский (ум. 403), которое затем перешло и в «Христианскую топографию» Козьмы Индикоплова (VI в.)56. Ангелы, ответственные за природные явления, наиболее детально представлены в «Книге Еноха»: «И пошел я, и когда взглянул вверх, то увидел воздух, а выше аер. И поставили меня на первое небо, и показали огромное море, больше земного. И привели пред лицо мое старейшин и владык звездных чинов, и показали мне 200 ангелов, которые владеют звездами и устройством небес и летают на крыльях и обходят все планеты. И так увидел я хранилище снега и льда, и ангелов, которые охраняют эти грозные хранилища, и хранилища облаков, откуда они исходят и куда входят. И показали мне хранилище росы, которая запахом напоминает масло маслины, а видом — все цветы земные и даже более того; и ангелов, охраняющих их, которые их хранилища закрывают и открывают»57.

По мнению Л. Д. Воронцовой, «учение о стихийных ангелах было твердо усвоено в Древней Руси и почиталось как догмат»; уже Нестор летописец писал о явлении ангела в виде огненного столпа над Киево-Печерской лаврой58. Древнерусская версия представлений о деятельности ангелов ярко звучит в Послании «о звездочетцах» старца Филофея (1465−1542) псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину. Автор подчеркивает, что солнце, луна и звезды не сами движутся, т. к. «бесчувственны и мертвы», а «огонь невещественный» переносят неведомые ангельские силы, пронизывающие и все природные стихии: «Овии солнце носят, друзии луну, а иные звезды, овии воздух правят, ветры, облака, громы, от последних земли воды возносят облакам и лице земли напаяют на ращение плодам, на весну и жатву, ангелы на есень и зиму»59. Христианская идея одухотворения мироздания через ангелов, служащих Творцу и Богоматери, восходит к древним языческим верованиям.

Она коренится и в мифологических представлениях славян, олицетворявших силы природы, и сосуществует с ними в народном религиозном сознании. «Пресвятая Мария представляется властительницею над громом, молнией, морозом, дождем, а отсюда над плодородием и неурожаем земли». Так, у сербов она носит наименование «Огненная Мария», у поляков, чехов и хорватов в названии варьируется определение, связанное с грозой (что-то вроде «Марии громовержицы»). Да и в одном из древнерусских сборников соловецкого собрания имеется текст, в котором «Пресвятая Дева угрожает испустить на землю камение много, молние огненное… мороз в страдное время и страшное землетрясение»60. Так что образ Богоматери на иконе «Неопалимая Купина», сочиненной в церковной среде, в народе мог отождествляться с «Огненной Марией», рожденной его глубинными «поэтическими воззрениями на природу».

В рассматриваемом иконописном произведении показана разнообразная деятельность ангелов не только как двигателей природных стихий, но и как сил, определенных Богом на высшие служения: силы, славы, благочестия, разума, страха Божия, премудрости, дух, проявляющий Будущего Суд. Они согласуются с семью действиями Святого Духа, что почиет на «отрасли от корня Иессеева» (т. е. на Христе), о которых говорит Исайя (Ис. 11: 2−3): крепости, совета, ведения, благочестия, разума, страха Господня, премудрости. На иконе в каждом из семи образов ангелов в разноцветных лепестках условно соединено и природное, и более высокое служение, что отражено и в подписях к ним. По этим аннотациям в них, по крайней мере, в пяти, можно опознать и ангелов Страшного Суда, описанных в Откровении Иоанна Богослова. Изображение восьмого ангела (верхнего слева) с подписью, относящейся ко всем «бесплотным силам», показанным на иконе, служит здесь неким символическим обобщением. Подробное рассмотрении всех сюжетов с ангелами на муромской иконе, которые присутствуют и на большинстве произведений этой иконографии, позволяет выявлять некоторые нюансы, особенности и редкие иконографические подробности публикуемого памятника.

Итак, центральный ромб оливкового цвета заполнен изображениями ангелов стихий с соответствующими атрибутами. Ко всем из них приведены пояснения, выполненные скорописью; они плохо сохранились, но имеются на всех четырех углах, что встречается редко61. Вверху — херувим прямолично («херувимъ») (анфас с середины — второй половины XVI в. как на «кирилловской»). Богоматерь фланкируют пары ангелов. От зрителя слева — первый с облаком, второй с радугой — обращены в разные стороны (как на «новодевичьей», «балтиморской», «эрмитажной»; на др. — в одну сторону). Исследователи отмечают связь этих двух стихийных ангелов с историей о Всемирном потопе (Быт. 9, 11−17). Бог дает Завет Ною и являет «чудо радуги в облаке» (Быт. 9:13−4). Надпись на нашей иконе затерта, но могла быть подобна следующей: «Ангел Господень возводя радуги от сокровищ своих»62.

От зрителя справа — один ангел держит сосуд с узким горлом; похожий изображен на «владимирской». На других иконах XVI-XVII вв. этот персонаж бывает с чашей. Иногда его отождествляют со старейшим ангелом Рафаилом, врачом человеческих недугов, чей атрибут — алавастр63. Способ показа стихии, заключенной в сосуд, встречается и в лицевых апокалипсисах. Их также можно рассмотреть на иконе «Страшный Суд» второй половины XVI в. из Национального музея Стокгольма. Сосуды находятся в руках трех из семи стихийных гениев (крылатых человечков), которые, в свою очередь, являются атрибутами семи ангелов Апокалипсиса, изображенных в левой части композиции64. Второй ангел из правой пары на нашей иконе имеет похожий атрибут; он тоже показан с крылатым человечком, но дующим в трубу — олицетворением ветра (как и на др. рассматриваемых иконах «Неопалимой Купины»). От надписи сохранилось слово:

«…бурю» и она могла читаться так: «Ангелъ Господень приноситъ бурю и вътры со страхомъ Божиiм»65.

Внизу ангел с кадилом и свечой; в легком повороте вправо, немного статичен; одна рука согнута и отведена слегка, вторая опущена (близко на «балтиморской»; на др. — ранних — иконах он чаще в профиль влево; на поздних с раскинутыми руками, поднятыми крыльями). Надпись на нашей иконе угадывается как «Ангел Господень приносит молитву…», что близко тексту: «Ангел Господень приносит молитву и кадило к Богу» (Пс. 140, 2)66. Образцом для него мог быть ангел Салафиил (образ встречается в лицевых апокалипсисах и на иконе «Единородный сын»); одна из литературных параллелей — текст «Откровения Варуха»67.

Другие восемь ангелов вписаны в разноцветные лепестки между лучами звезды; киноварные скорописные аннотации к ним сохранились плохо (в них часто бывает путаница68, как и на нашей иконе). В целом характер изображения данных фигур напоминает о семи ангелах Апокалипсиса, представленных на упомянутой стокгольмской иконе «Страшный Суд», где они выстроены в «пирамиду». Большее количество ангелов на иконах «Неопалимой купины» обусловлено более жесткой композиционной структурой, где они помещены в восемь сегментов. Рассматриваем их фигуры строго «по часовой стрелке».

Первый ангел вверху (справа от зрителя) в желтом лепестке показан по колена (чаще верхние фигуры поясные). В правой руке у него крылатая фигурка («гения росы»?), он словно беседует с ней, повернув ее к себе. И жест его свободной левой руки будто демонстрирует их разговор на языке невербальной лексики (на др. иконах в шуйце он держит чашу или ящичек). Образ его перекликается с одним из семи ангелов Апокалипсиса на стокгольмской иконе, который также удерживает крылатого человечка, но с более распростертыми крылышками. По иконографии «Неопалимой Купины» это «ангел росы и мглы» («дух силы»). На нашей иконе он маркирован ошибочно: «Дух премудрости… Ангел огнь палящ» (и показан с «нимбом премудрости»). Верная надпись к нему помещена к седьмому ангелу: «Дух силы, ангели росы и мглы… очищение …» (ср.: «Дух силы, ангели росы и мглы, сиречь очищение подавая силою Божию»)69. Восьмиконечные нимбы на нашей иконе у всех ангелов (как и на «эрмитажной»; на др. иконах XVII в. их нет; на иконах XVI в. они заметны: пять на «ферапонтовской», три на «апухтинской»; две на «новодевичьей»).

Второй — «ангел мороза и льда» («дух славы») в красном лепестке. Показан на фоне палаты в рост в S-образном изгибе, сходит со ступени, благословляя десницей; в шуйце — ящичек (как на «балтиморской» и «эрмитажной»; на др. иконах XVII в. фигура статична, нет кулис; на иконах XVI в. он иногда стоит на коленях, указывая на свой венец, как на «ростовской», «коломенской»). Надпись у нас едва читаема: «Дух славы (?) Ангел мразу и… творяй благоразумно» (ср.: «Дух славы, ангели мразу и леду, творяй благоразумно»)70.

Третий ангел в лепестке оливкового цвета в рост в воинских доспехах с мечом в правой руке и ножнами в левой (облик типичен для икон кон. XVI-XVII вв.; на ранних он в хитоне). Нижняя часть его фигуры перекрыта кругом с изображением Христа (из композиции с Иаковом). На нашей иконе пояснение к ангелу-воину не читается, но его образ созвучен тексту: «Дух благочестия, ангел отсечения противных против веры хулная глаголающих и дает чашу горести гнва Божия»71.

Четвертый (внизу справа) — «ангел грозы (?)» («дух разума») в зеленом лепестке. В надписи угадывается два слова: «Дух разума…» (ср.: «Дух разума, ангел гласом, сиречь блистанием яко удержася волею повеления, возбуждая спящая от века»)72. Изображен горизонтально в рост, словно «идущим» (как на «коломенской»), а не «парящим» (как на «ферапонтовской»). В левой руке, как и на более ранних иконах Неопалимой Купины XVI — начала XVII века, — полусфера типа плоской чаши или щита с человечком внутри — гением стихии (грозы?). Подобный по конфигурации атрибут изображен и в руках одного из семи ангелов на стокгольмской иконе. В правой руке ангела на нашей иконе — шандал на точеном стояне (как и на др. «строгановской иконографии»; на иконах XVI в. — тонкие подсвечники на треногах, как на «ростовской», и посохи, как на «ферапонтовской»).

Пятый — ангел в желтом лепестке (внизу слева зеркально к четвертому); в деснице сосуд с шатровым верхом, в нем крылатый человечек — гений стихии молнии или огня (как и на др. иконах этой иконографии). Конфигурация этого вместилища для духа несколько напоминает шестигранный сосуд с человечком внутри в деснице верхнего из семи ангелов Апокалипсиса на стокгольмской иконе. В левой руке ангела на нашей иконе такой же шандал, как у предыдущего. По иконографии «Неопалимой Купины» это «ангел молнии» и «проявляющий будущего Суд». Текст затерт, но мог быть: «Дух опаления, ангел молнии, хотящая быти, судия праведный приидет»73. На иконах XVI-XVII вв. нижние ангелы, как и на муромской, тоже горизонтальны и головами вовне (искл. «саратовская»), позже их пишут вертикально (как на «калязинской»).

Шестой — «ангел грома» («дух страха Божия») — в красном лепестке, спускается по ступеням с подсвечником, как у четвертого и пятого, и «часовенкой». Фигура в S-образном изгибе (как на «коломенской», «балтиморской», «эрмитажной»). Аннотация не читаема, могла быть следующей: «Дух страха Божия разума, ангел грому сиречь проявляет второе пришествие Христово, яко в громе и молнии приидет»74.

Седьмой — в оливковом лепестке, преклонив одно колено, стоит у подножия палаты, держа в правой руке сферу, облачную по краям и огненную внутри (на иконах XVI в. у него сосуд с «духом огня»). За ним образ оплечного Эммануила (?) (оба с нимбами «премудрости»). Ошибочная надпись: «Дух силы, ангели росы и мглы… очищение…» (верна к первому ангелу). Верное пояснение к седьмому ангелу неправильно расположено у первого: «Дух премудрости… Ангел огнь палящ» (ср.: «Дух премудрости, ангел огню палящу, сиречь будущаго показуя, хощет Бог устрашити мукою»)75.

Восьмой ангел (вверху слева от зрителя) в зеленом лепестке. Его поколенная фигура с разведенными руками, в каждой по ящичку (чаще это чаши); из одного исходит нечто «зигзагом», из другого — пучки лучей. Неясно, что в этих ковчежцах: в надписях упоминается «снег» и «иней», реже — «пепел» и «зной», «жупел» (горящая сера). На нашей иконе читается: «творяй… духи служебныя мразу…». Первая часть может восходить к: «Творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный» (см.: Пс. 103:4 и Евр. 1:14), и, по Дешлеру, эта фраза из восьми слов — общая для восьми ангелов в лепестках; вторая часть по смыслу очевидно соответствовала подобному тексту: «Духи служебныя жупелу, мразу, снегу и инею, сиречь грозы»76.

Детальное рассмотрение публикуемой иконы показывает, что в целом она вписывается в «строгановскую иконографию» и особенно близка датированному образу 1604−1605 гг. по подаче центра композиции и типу изображения Богоматери, характеру надписей. «Муромская» близка ему и по многоцветному колориту, и «чересчур интенсивному уплотнению некоторых красок», что было отмечено Е. Логвиновым на вкладном образе Строганова77. Однако на нашей иконе более «архаичный вариант» изображения ангелов, что в некоторых подробностях восходит к памятникам первой половины XVI в., и другое иконографическое решение пророческих сцен. Вероятно, мастерами икон были использованы разные образцы для составных частей этой сложносочиненной композиции.

Связано ли появление икон Богоматери «Неопалимой Купины» в Муроме (сохранилась единственная публикуемая), с кем-то из представителей клана Строгановых — видных промышленников и крупных заказчиков икон? Достаточных данных для утвердительного ответа на этот вопрос нет. Однако любопытно, что в том же писцовом документе 1623/24 года, где впервые упоминаются образы «Неопалимой Купины» в муромских храмах, зафиксирован «кабак под горою у Оки реки во осыпи, где бывал соляной анбар Максима Строганова»78 — двоюродного брата Никиты Григорьевича — Максима Яковлевича (1557−1624).

Сведения о бытовании публикуемого памятника, данные реставрационного исследования и стиль живописи не противоречат его датировке первой третью XVII в.79. Упоминание иконы Неопалимой купины в сотной с писцовых книг Мурома 1623/1624 г. позволяет сузить эту датировку до первой четверти XVII столетия. Вероятнее всего, икона для муромского Спасского монастыря была написана уже после Смутного времени.

1 Воронцова Л. Д. Икона Богоматери «Неопалимая Купина» // ЖМНП. — 1904. — Март. — С. 63, 74.

2 Головкова Д. С. «Богоматерь Неопалимая Купина»: иконография и символика // Искусство христианского мира. — М., 2003. — Вып. VII. — С. 205−206.

3 Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 62.

4 Ретковская Л. С. Вселенная в искусстве Древней Руси // Труды ГИМ. Памятники культуры. — М., 1961.- Вып. 33. — С. 15; Тренев Д. К. Иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря. — М., 1902. — С. 81.

5 Напр. см.: Амфилохий, архим. Описание образа Неопалимой Купины по рисунку, сделанному с образа Неопалимой Купины, что близ Девичьего монастыря. — М. б/г.; Виноградов А. Н. Сравнительное описание и краткое объяснение иконы Приснодевы Богородицы «Неопалимой Купины» // Известия ИРАО. — 1877. — Т. 9. — Вып. 1. — Стб. 1−70; Тренев Д. К. Указ. соч. — С. 75−81; Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 62−88.

6 Дешлер Ж.-П. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». Интерпретация «мистико-дидактической» иконы // Русская поздняя икона от XVII до XX столетия. — М., 2001. — С. 315−322; Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 205−220; Бунин С. В. Икона «Богоматерь Неопалимая Купина» сер. XVI в. из иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря: иконография, исторические и религиозные аспекты // Ферапонтовские чтения, 2014. — Ферапонтово, 2015. — Вып. 6. — С. 4−17.

7 МИХМ. Инв. № М-6640. См.: Инв. кн. № 26. «Иконы и живопись на дереве». НА МИХМ. Инв. № 98. — Л. 39об.-40.

8 Сухова О. А. Неизвестная икона «Богоматерь Неопалимая Купина» первой трети XVII века из собрания Муромского музея. Происхождение, иконография датировка // XXII Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (2017). — Ярославль, 2018.

9 ВХНРЦ им И. Э. Грабаря. Отд. темперн. Реставрационный паспорт художественного произведения. 1993−2012 гг. НА МИХМ. № 102. — Л. 1об.-4об.

10 Со слов М. В. Наумовой — из личной беседы автора (декабрь 2016 г.)

11 Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 206

12 См.: Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 72−73; Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 209. Прим. 41; Кочетков И. А. «Спас в силах»: развитие иконографии и смысл // Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии. — М., 1994. — С. 52.

13 Против описания нашей иконы в старом инвентаре стоит прочерк, как будто она происходит из той же обители, что и икона, записанная перед ней, поступившая в музей в 1929 г. См.: Инв. кн. № 26. — Л. 39об.-40.

14 Сотная с писцовых книг г. Мурома 1623/24 г. — Владимир, 2010. — Вып. 1. — Л. 65−65об. — С. 53−54; Писцовая книга г. Мурома 1636/37г. — Владимир, 2010. Вып. 2. — Л. 101−103об. — С. 69−70.

15 Сотная с писцовых книг 1623/24 г. — Л. 56−56об. — С.49; Писцовая книга г. Мурома 1636/37 г. — Л. 89−89об. — С. 63−64.

16 Сотная с писцовых книг г. Мурома 1623/24 г. — Л. 74. — С. 58; Писцовая книга г. Мурома 1636/37 г. — Л. 113об. — С. 75: Опись древних церквей г. Мурома и древних предметов в них находящихся. Рук. кон. XIX в. // НА МИХМ. 29. — Л. 34/39−35/40об.

17 Сотная с писцовых книг г. Мурома 1623/24 г. — Л. 90. — С. 66; Писцовая книга г. Мурома 1636/37 г. — Л. 135. — С. 84.

18 Опись учиненная та большого полевого мушкатерского полку капитаном Федором Сенявиным Муромскому Спасову монастырю. 23 мая 1763 г. // РГАДА. — Ф. 280 — Оп.3. — Д. 519 — Л. 7.

19 Икона Смоленской Богоматери. МИХМ. Инв. № М-5197. Живопись XVI-XVII вв. сохр. плохо. При реставрации в ВХНРЦ 2012 г. М. В. Наумовой оставлен слой записи XVIII в. (не опубл.); икона «Что Тя наречем». МИХМ. Инв. № М-21 173. См.: София Премудрость Божия. Выставка русских икон XIII-XIX вв. из собраний музеев России. — М., 2000. — Кат. 129. — С. 136−137. Автор описания Л. П. Тарасенко неверно указывает происхождение иконы и датирует ее серединой XVII в. На наш взгляд, эта икона близка публикуемой «Купине» по стилю письма, многоцветному колориту, плотности красок, золотому фону, обработке щита. По мнению А. С. Преображенского, действительно эти иконы близки и, вероятно, образ «Что Тя наречем» можно датировать более ранним временем, но это требует специального исследования. Благодарю его за консультацию.

20 Главная церковная и ризничная опись Муромского Спасского монастыря, составленная на основании указа Святейшего Правительствующего Синода от 31 мая 1853 г. // ЦГИА. — Ф. 834 — Оп. 3 — Д. № 512 — Л. 3−3об.

21 Опись Муромского Спасского 3-го кл. монастыря и древних предметов в нем находящихся. Составлена июня дня 1904 г. г. Муром // Опись древних церквей г. Мурома и древних предметов в них находящихся (отдельные типографские листы, вклеенные в эту рукопись). — Л. 1об.; Косаткин В. В., Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до нач. XIX ст. — Владимир, 1906. — (Ч. 1.): Монастыри. — С. 65; Ушаков Н. Н. Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии — Владимир, 1913. — С. 329.

22 Инв. кн. № 26. — Л. 39об.-40. Ширина щита по реставрационной документации — 97 см (в КП 1982 г. — 98 см) не совпадает с домузейным измерением — 1,5 арш. (106,5 см). Разница в 8,5 см (по сторонам — по 4,25 см), вероятно, объясняется тем, что икона была освобождена от ризы, а также разными условиями снятия размеров.

23 Сухова О. А. Древности Муромского Спасского монастыря // Уваровские чтения-III. 1996. — Муром, 2000. — С. 29.

24 См.: Амфилохий, архим. Указ. соч.; Виноградов А. Н. Указ. соч.; Тренев Д. К. Указ. соч.; Воронцова Л. Д. Указ. соч.; Ретковская Л. С. Указ. соч.; Дешлер Ж.-П. Указ. соч.; Головкова Д. С. Указ. соч.; Бунин С. В. Указ. соч.

25 Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 206. Ил. 1−8; также см.: Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды XIII — нач. XX в. — Л., 1980. — Ил. 61; Иконы Ростова Великого. — М., 2003. — Кат. 51. — С. 165−167; Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи [ГТГ] - М., 1963. — Т. 2. — Кат. № 623. — Ил. 75. — С. 207−208; Кат. № 373. — С. 30−31; Древнерусское искусство. Каталог Нижегородского Государственного художественного музея. — Нижний Новгород, 2001. — Кат. № 46 (без ил.), изобр. см.: Нижегородский Государственный художественный музей. Древнерусская иконопись // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VapyFJ4aX-YJ:artmuseum.r52.ru/ru/14/27/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru; Тренев Д. К. Указ. соч. — Рис. 23; Ретковская Л. С. Указ. соч. — Рис. 9; София Премудрость Божия. — Кат. 43. — С. 146 (описание — О. Полякова); Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. — М., 2008. — Кат. 38. — С.154−161.

26 На ней дата поновления (?) 1714 г. См.: Гаврилова Н. Надписи XVIII-XIX вв. на иконах Саратовского края // Русская поздняя икона. — С. 217−220. — Ил. 1−2; Богоматерь Неопалимая Купина XVII в. (?) Инв. № Ж-128 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1GrJ0u3sfgJ:ogis.sgu.ru/ogis/MusSite/cgi-bin/museum.cgi-ico%3Ds%26n%3D7.htm+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru; А. С. Преображенский датирует икону второй половиной XVI в. См: Преображенский А. С. Иконные собрания московских старообрядцев в начале XIX в. Свидетельства владельческих надписей // Исторические исследования. — № 2 (2015). Ил. 6 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mwFHiHmKDxwJ:www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/27/93+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

27 Овчинников А. Н. Богоматерь Умиление, в восьми клеймах XVI в. из Никольской церкви Любятовского монастыря во Пскове // Древнерусское искусство исследования и реставрация. — М., 2001. — С. 85. — Ил. 33 (калька-реконструкция); Иконы Строгановских вотчин XVI-XVII вв. По материалам реставрационных работ ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря. Каталог-альбом. Сост. М. С. Трубачева. — М., 2003. — Кат. 76. — С. 78. — Ил. на с. 202; Логвинов Е. В. Иконы «строения именитых людей» Строгановых // Там же. — С. 259.

28 Инв. № В-2899. Опубликована: Иконы Владимира и Суздаля. — М., 2008. — Кат. 82. Благодарю А. С. Преображенского, указавшего мне на эту икону и предоставившему ее изображение.

29 Инв. № ЭРИ-64. Опубликована: Бадлей О., Брюннер Э. Синай. Византия. Русь. Православное искусство с VI до нач. XX в. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж, Фонд Св. Екатерины. — 2000. — S-10. — С. 198.

30 Икона иконостасного размера находится в экспозиции с аннотацией: «Богоматерь Неопалимая Купина. Третья четверть XVII века. Поволжье. Из Троицкого Макарьева монастыря в Калязине. Тверская область». Изображение (фрагменты) см.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1RuueX8a2CMJ:maximus101.livejournal.com/89 336.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

31 Русские иконы // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LOyAx42Lqu4J:geonetia.ru/%25D0%2598%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8_%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25BA_1598245_%25D1%258519_%25D1%2581%25D0%25BC_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0_/66 014/+&cd=9&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

32 Бусева-Давыдова И. Л. Икона «Богоматерь Неопалимая Купина» // И по плодам узнается древо. Русская иконопись XV-XX вв. из собрания В. Бондаренко. — М., 2003. — Кат. 51. — С. 461−464. Происходит из Вологодской области (?).

33 Бенчев И. К Иконологии и иконографии иконы Богоматери Тихвинской // Чудотворная икона Тихвинской Богоматери: иконография — история — почитание. — СПб., 2001. — С. 39.

34 Иоанн Дамаскин. Рус. пер.: Творения: Христологические и полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники / Пер. и коммент.: свящ. М. Козлов, Д. Е. Афиногенов. — М., 1997. Цит. по: // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5zBMVGBLKmUJ:https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tri-pokhvalnykh-slova-na-uspenie-bogomateri/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru; См.: Лаут Эндрю. Иоанн Дамаскин // ПЭ. — М., 2010. — Т. 24 — С. 27−66.

35 Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 207. По ее классификации это третий тип изображения «Богоматери Неопалимой Купины».

36 Овчинников А. Н. Указ. соч. — Ил. 33; Иконы Строгановских вотчин. Ил. на с. 202; существует очень много символов Девы Марии. Например, Андрей Критский указывает на множество таких наименований Богоматери, среди которых: Дом Божиий, Храм Святой, Златая Кадильница, Херувим славы, Иерейский Жезл, Царский Скипетр, Сосуд с миром помазания, Алавастр, Светильница, Купина, Нива, Источник, Агница, Камень. См.: Иванов М. С. Ветхозаветные прообразы Божией Матери / Богородица // ПЭ. — М., 2002. — Т. 5. — С. 486−504.

37 Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 211.

38 Там же.

39 Там же.

40 Пономарев А. В., Квливидзе Н. В. Евангелисты // ПЭ. — М., 2007. — Т. 16. — С. 299−703. Крылатый ангел (символ евангелиста Матфея) впервые был изображен на мозаике конхи апсиды в базилике Санта-Пуденциана в Риме, кон. IV в. См.: Э. П. И. Ангелология / Иконография // ПЭ. — М., 2001. - Т. 2. — С. 306.

41 Надписи к символам евангелистов на «новодевичьей» приводит Д. К. Тренев. Указ соч. — С. 76; на «владимирской» и «коломенской» надписи к тетраморфам по имеющимся у нас изображениям не просматриваются.

42 Пономарев А. В. Квливидзе Н. В. Указ. соч.

43 Иконы Ростова Великого. — Кат. 51. — С. 162. Соответствие надписей к символам в этом описании указано неверно. Надо львом четко читается: «лук…» (Лука); Антонова В. И., Мнева Н. Е. Указ. соч. — Кат. № 623. — С. 208. — Ил. 75.

44 См.: Бусева-Давыдова И. Л. Указ. соч. — Кат. 32. — С. 317−326. См.: О Тебе радуется. Русские иконы Богоматери XVI — нач. XX в. — Кат. 29.

45 Там же: «Моисей видя купину огнем горящу, но несгораему» (читалась до реставрации). — Инв. кн. № 26.

46 Икона Божией Матери Неопалимая Купина // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.cirota.ru/forum/view.php?subj=41 536&fullview=1&order=.

47 Инв. кн. № 26. Л. — 39 об.-40.

48 Там же. О надписях к этой сцене и ее парафразах см.: Дешлер. Указ. соч. — С. 316.

49 Инв. кн. № 26. — Л. 39об.-40.

50 См.: М. А. М. Иаков / Иконография // ПЭ. — М., 2009. — Т. 20. — С. 435−442.

51 См.: Никифор (Бажанов). Гранатовое дерево (яблоко) // Библейская энциклопедия. — М., 1891. — С. 255−256.

52 Иванов М. С. Ангелология // ПЭ. — М., 2000. — Т. 2. — С. 301−302.

53 Э. П. И. Ангелология / Иконография // Там же. — С. 306.

54 См.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям соловецкой библиотеки. — СПб., 1877. — С. 21.

55 Там же. — С. 84. Публикатор ссылается на рукописную Палею кон. XVI — нач. XVII в. из соловецкой библиотеки № 653.

56 Там же. — С. 22−23, 24−27.

57 Книга Еноха // Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования / Сост., вступ. статья, прилож., коммент., примеч. В. В. Мильков. — М., 1997 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lit.lib.ru/img/i/irhin_w_j/biblioteka/apokrify.htm.

58 Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 78−79.

59 Цит. по: Головкова Д. С. — С. 96. См.: Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 79. См. также: ПОСЛАНИЕ СТАРЦА ФИЛОФЕЯ К МИСЮРЮ МУНЕХИНУ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДНЯХ И ЧАСАХ //Древнерусская литература. Антология. Автор проекта и состав. — Александр Петров (Россия) // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yaxnWd9F0qcJ:old-ru.ru/07 20. html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru; Гольдберг А. Л., Дмитриева Р. П. Филофей // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Л., 1989. — Вып. 2. — Ч. 2. — С. 471−473); Гольдберг А. Л. Три «послания Филофея» // ТОДРЛ. — Л., 1974. — Т. XXIX. — С. 68−97.

60 Воронцова Л. Д. — С. 77.

61 Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318.

62 Там же; или др. варианты надписи — «ангели облакомъ и дугамъ, сиръчь дождь и зной»; «возводяй дуги за человъки»; возводяй облаки от сокровищ своих, молнiи въ дождь сотвори». См.: Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 81, 82; Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318; Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 212.

63 Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 80−81; «алавастр» — алебастровый сосуд или флакон с длинным горлом, в православной церкви — для мира.

64 См.: Буслаев Ф. И. Русский лицевой Апокалипсис: Свод изображений из лицевых Апокалипсисов по рус. рукописям с XVI в. по XIX. — М., 1884. — 2 т.; он же. Первое дополнение к лицевому Апокалипсису // Тр. VIII Арх. съезда в Москве, 1890. — М., 1895. — Т. 2; См.: Цодикович В. К. Семантика иконографии «Страшного Суда». — Ульяновск, 1995. — Кат. 14. — С. 124. — Ил. 65−74. Фрагмент с ангелами Апокалипсиса — Ил. 66 на с. 190. Автор датирует икону концом XVI в., тогда как Д. С. Головкова относит ее ко второй половине XVI в., она же обращает внимание на атрибуты ангелов Апокалипсиса, изображенные на ней в виде духов стихий. См.: Головкова. Указ. соч. — С. 213.

65 Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 81.

66 Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318.

67 Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 82−83; Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 212.

68 Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318.

69 Там же; об этом ангеле см.: Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 212.

70 Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318; по поводу атрибута этого ангела и др. — в виде ящичка, есть мнение, что это позднейшее изменение формы древнего фиала. См.: Воронцова Л. Д. Указ. соч. — С. 84.

71 Дешлер Ж.-П. Указ. соч.; близкий вариант см.: Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 212.

72 Дешлер Ж.-П. Указ. соч.; об этом ангеле см.: Головкова Д. С. Указ. соч.

73 Там же; об этом ангеле см.: Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 213.

74 Дешлер Ж.-П. Указ. соч. — С. 318.

75 Там же.

76 Там же; Головкова Д. С. Указ. соч. — С. 212.

77 Логвинов Е. В. Указ. соч. — С. 259.

78 Сотная с писцовых книг 1623/24 г. — Л. 100. — С. 71.

79 По мнению А. С. Преображенского, эта муромская икона может быть датирована 20−30 гг. XVII в. Благодарю его за консультацию.