Сухова О. А. Клад муромских купцов Мяздриковых

14 марта 1994 года в Муроме по адресу ул. Первомайская, 37 (б. Никольская) в подвале дома был обнаружен клад, состоящий из 33-х предметов столового серебра и 1393-х серебряных монет. Квартиросъемщица А. С. Бакина немедленно сообщила о своей чудесной находке в городское отделение милиции. Сотрудники МВД перевезли клад в Налоговую инспекцию; откуда он должен был поступить в Госхран. Для описания и оценки исторических предметов были привлечены работники Муромского музея, которые настояли на поступлении клада в его фонды. По постановлению главы администрации города Мурома П. А. Каурова (1991−2000) из средств городского бюджета одна четвертая часть от его оценочной стоимости была выплачена А. С. Бакиной (1 404 225 руб. от суммы в 5 616 900 руб.), и клад был передан музею1.

Из архивных документов следует, что «смешанный 2-х этажный дом (№ 37-м — по современной нумерации. — О. С.) в 37 квартале с торговой лавкой и каменным флигелем» (№ 35) и «огородом 25 кв. сажен» на улице Никольской (Первомайской) до Октябрьского переворота принадлежал наследникам муромского купца Василия Васильевича Мяздрикова2. Данная купеческая фамилия весьма распространена в городе. Происхождение прозвища (позже фамилии) может быть связано с обработкой кож. Кожевенным ремеслом издавна занимались в Муроме («мездра» — нижний слой шкуры, который при выделке необходимо счищать, т. е. — «мездрить»; «мездрянка» — замша, кожа рыхлой, мягкой выделки). Связь фамилии с этим производством подтверждается и источниками. Один из них сообщает, что «1781 г. февраля дня в Муромском городовом магистрате муромский купец Семен Козмин сын Мяздриков показал, что он в здешнем городе имеет кожевенный завод один и на оном заводе производится юхотный товар собственный его, который равно и делаемый на других здешних купцов и мещан заводах в продажу отпускает к Санктпитербургскому порту»3. До сих пор в городе (в северной части у Оки) сохранилось старое наименование места — «Кожевники» (б. слободы), где и размещались кожевенные производства.

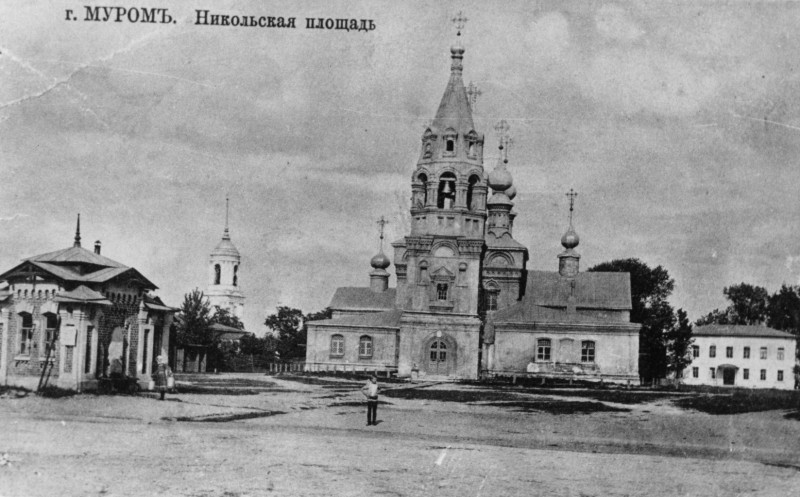

Однако дом Мяздриковых, где обнаружили клад, был выстроен в противоположной — южной — стороне Мурома. Из его окон была видна красивая церковь Николы Можайского (Казанская), что стояла на просторной площади (ныне пл. Р. А. Белякова). Да и семья этой ветви Мяздриковых, видимо, больше занималась бакалейной торговлей. Хозяин дома — Мяздриков Василий Васильев — упоминается в ряде источников за разные годы. В «Ведомости о купцах за 1871 г.» он числится во 2-й гильдии; здесь же указаны его сыновья: Николай — 13 лет 9 месяцев; Владимир — 10,5 лет — от первого брака; Василий — 10 лет и Иван — 7 лет — от второй жены4. О муромском купце В. В. Мяздрикове и членах его семьи имеются сведения и в метрических книгах Вознесенской церкви г. Мурома. Родился он в 1819 году и, прожив 62 года, умер 9/22 октября 1881 года (погребен на Спасском кладбище). Указана его супруга Анна Ивановна (вторая) и их семеро детей. Первая дочь Анна (1859 г. р.) не прожила и полугода (погребена на Воскресенском кладбище). Вскоре родилась Александра (1860); потом другие пятеро — друг за другом: Василий (1861), Анна (1863), Иван (1864), Мария (1867) и Юлия (1869)5. Есть основания предполагать, что именно младший из сыновей Василия Васильевича указан в «Списке лиц, имеющих право участия в выборах» 1914 г. В нем значится «Иван Васильевич Мяздриков, мещанин, 51 г.», занимающийся бакалейной торговлей «с ренсковым погребом»6 (испорчен. «рейнский», рейнвейн, вино с Рейна, т. е. погреб с продажей виноградных вин). В антиподе предыдущего документа — «Списке лиц, лишенных избирательных прав» 1928 г., он тоже фигурирует. В «лишенцы» за занятие торговлей попал и проживающий вместе с ним (Первомайская, 31) его сын — Василий Иванович Мяздриков 32 лет7.

Словно задолго предчувствуя лишения и беды, семья откладывала серебряные монеты на черный день, а затем вместе со столовым серебром схоронила клад в подвале (по неизвестным нам причинам никто из Мяздриковых не смог им воспользоваться в трудное время). Клад состоит из большей (денежной) части и меньшей (бытовых столовых вещей). Первая насчитывает 1393 серебряные монеты (рубли, полтинники, двадцать, пятнадцать и десять копеек). Общая сумма: 612 рублей 60 копеек. Хронологические границы денежной части клада можно определить только с погрешностью, т. к. на ряде монет не читаются ни даты, ни знаки минцмейстеров. Нижняя граница обозначается по самой ранней из монет 1867 года (номинал 20 копеек); верхняя — по самым поздним из них 1915 года (номинал 20, 15, 10 копеек). Все монеты клада из регулярных выпусков; нет памятных (среди монет 1896 года отсутствуют выпущенные в честь коронации Николая II). Вся денежная масса сильно потерта, явно долгое время находилась в ходу, прежде, чем каждая из монет была отложена. Несколько в лучшей сохранности находятся рубли и полтинники по отношению к более мелким монетам. На многих из них присутствуют окислы, что связано с неблагоприятными условиями хранения в подвале (требуется тщательная реставрация). В конце данной публикации предлагается подробная опись денежной части клада. Она делится по номиналам монет: от рубля до 10 копеек. В каждой рубрике запись по годам размещается от поздних по датировке монет к ранним экземплярам. Такой характер перечня описи обусловлен порядком записи данного клада в учетных документах музея.

Другая часть клада — бытовые вещи — невелика, но интересна по составу (ниже предлагается каталог этих предметов). Хронологические рамки здесь несколько уже, чем денежной составляющей; изготовление всех этих вещей по времени относится к последней трети ХIX века. Самый ранний из серебряных предметов (тех, которые точно датируются по клеймам), пожалуй, является и самым любопытным. Это рожок для кормления младенца, изготовленный московским ювелиром в 1873 году (Кат. 3). Занимательные приспособления подобного типа для питания маленьких детей известны еще до нашей эры; широко бытовали в античности. Они изготавливались из разных материалов (стекла, керамики, кости, рога). Серебряные рожки на Руси бытуют в XVII-XIX веках. Эти произведения достаточно редки и не часто появляются на антикварном рынке, однако ряд музеев являются их обладателями. Известны: рожок мастера Ф. Петрова 1780 г. (ГИМ), рожки первой половины XIX века в музеях Тархан, Пскова, Владимира и др. Среди них особенно трогательны образцы с изображением Ангела Хранителя. Такие изделия принадлежат московскому ювелиру Гавриле Устинову (мастер известен в 1806—1852 гг.)8.

Клеймо мастера на муромском рожке затерто и читается плохо, поэтому только предположительно его можно идентифицировать с клеймом И. Д. Чичелева — владельца московской мастерской ювелирных изделий и орденских знаков. Последний был участником многочисленных выставок, где получал золотые и серебряные медали: 1865, Москва; 1867, Париж; 1870, СПб.; 1873, Вена; 1876, Филадельфия; 1882, Москва. В ГИМе хранится коробочка с чернью работы этого мастера. В 1873—1876 годах он имел 30 рабочих, 20 учеников; его годовой оборот был 150 тысяч рублей9. Любопытно, что подобные серебряные рожки, также в сочетании со столовым серебром (как и в Муроме), были найдены в селе Александровка под Саранском. Клад из 36-ти предметов второй половины XIX века обнаружили ученики местной школы на месте бывшего помещичьего дома10.

Наиболее поздний предмет из вещевой части клада Мяздриковых также весьма любопытен. Это миниатюрная копилка 1899−1908 гг. (Кат. 33). Она вышла из известной московской мастерской золотых и серебряных изделий Виктора Ивановича Флинка. (Предприятие было основано его отцом — Иваном Антоновичем Флинком). В. И. Флинк из гамбургских подданных, принял русское подданство; занимался изготовлением предметов культа и посуды11. Муромская копилочка является оригинальным произведением ювелира, в характере резных сюжетов которого проявились родные для него европейские мотивы.

В ряду московских серебряных изделий клада несколько случайными выглядят два крошечных предмета, изготовленные в Костроме (1870-е гг.) Ложечка для специй и совочек для чая, исполненные в наивной манере, выглядят очень хрупкими (Кат. 1, 2). Остальные бытовые предметы гораздо типичнее и прозаичнее. Дюжина столовых и дюжина чайных ложек (Кат.7−18; 19−30). Половник; солонки, кружка с крышкой (Кат. 31; 4, 32; 5−6). Однако все эти изделия конца 1880—1890-х гг. отличаются высоким качеством исполнения. Являясь продукцией разных известных московских фабрик, они очень близки по стилю и характеру обработки. В большинстве из них сочетается сплошное и частичное золочение; обыгрывается различие в цвете двух металлов (холодного оттенка серебра и яркого и теплого золота); присутствует изысканный и легкий растительный узор; характер резьбы геометрического орнамента имитирует алмазное сверкание. Интересно также отметить, что из семи владельцев известных ювелирных московских фабрик (мастерских), на которых произведены предметы муромского клада последней трети позапрошлого столетия, четверо хозяев — мужчины и три хозяйки — женщины. Первые: И. Д. Чичелев (?), И. П. Хлебников, Т. Ф. Рычагов; В. И. Флинк. Вторые: О. Ф. Мухина, М. А. Андреева, Е. Н. Макарова12. По качеству и оригинальности произведения одни никак не уступают другим.

Предметы столового серебра из клада купцов Мяздриковых могут послужить яркой иллюстрацией к целому ряду таких исторических документов, как «Описи имущества»13. Описание серебряных вещей, принадлежащих купеческим семействам, обязательно входят в эти реестры. Обширный перечень подобных изделий зафиксирован в источнике «Об учреждении опеки над имением муромского купца Михаила Даниловича Жадина» 1881−1893 года. В нем числятся: «13 штук стаканчиков, кружечек и солонок, серебряных и позолоченных — 119 золотников по 30 коп. — 35 руб. 70 коп.; папиросниц и др. серебряных вещей — 100 золотников по 20 коп. — 20 руб.; 15 ложек серебряных столовых — 141 золотник — 35 руб. 25 коп.; 12 ложек серебряных золоченых чайных — 62 золотика — 18 руб. 25 коп.; 6 ложек серебряных чайных — 36 золотников — 9 руб.; 1 ложка десертная — 9 золотников — 2 руб. 25 коп.; одна сетка серебряная чайная — 7 золотников — 1 руб. 75 коп.; солонка и вилка серебряные — 19 золотников — 5 руб. 70 коп.; один поднос — 57 золотников — 14 руб. 25 коп.»14.

В документах такого рода встречаются и довольно короткие перечни предметов столового серебра. В доме муромского купца Ивана Никоноровича Гундобина в 1889 году из рубрики «серебряные вещи, чайная посуда и кухонные принадлежности» находились всего «пять серебряных десертных ложек, весом 50 золотников — 12 руб. 50 копеек серебром; серебряный стаканчик весом 6 золотников — 1 руб. 50 серебром.»15. В составе «имения» умершего в Муроме «купеческого брата» Федора Степановича Мошенцова числились: «12 ложек чайных серебряных, весу 50 золотников — по 25 копеек, позолоченных — 12−50; 4 ложки чайные серебряные позолоченные — 15 золотников — по 20 коп. — 3 руб.; 2 бокала серебряные позолоченные — 24 золотника — по 20 коп. — 6 руб.» (1884−1898)16. Лишь в одной из таких описей, причем более ранней, был зафиксирован серебряный рожок для кормления младенца. В документе 1829−1840 года «Об учреждении опеки над малолетними детьми после купеческой жены Марии Ивановны Зворыкиной» (Муром) среди женских украшений упоминается «рожок серебряный детский — 8 золотников».17

Представленные бытовые предметы из клада показывают, что набор данных вещей являлся типичным для провинциальной купеческой семьи второй половины XIX века. При этом семья Мяздриковых имела не самое малое количество предметов подобного рода, что очевидно при анализе источников с фиксацией столового серебра в купеческих домах. Изделия муромского клада подбирались со вкусом, в основном приобретались в Москве и являются характерными и качественными предметами вещного мира своего времени. Денежная часть клада состоит из рядовых монет, выпущенных при трех последних российских императорах. Ценность находки заключается не только в большой редкости обнаружения подобного рода вещей или в материальной стоимости найденных предметов. Важно, что этот целостный комплекс является важным источником по изучению истории повседневности последней трети девятнадцатого века и полутора десятилетий двадцатого на конкретном муромском примере и позволяет расширить представления о локальной истории в провинции.

Вещевая часть клада. Столовое серебро. Россия. Последняя треть XIX века. Каталог

Кат. 1. Ложечка для специй. 1870-е гг. (до 1878 г.). Кострома. 10,4×1,8×0,5 см; серебро, золочение, резьба. Муромский историко-художественный музей (МИХМ). Инв. № М-14 700. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находилась в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступила из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация А. Моховой в Муромском музее в (2014 г.).

Миниатюрная ложка полностью позолочена. На внешней стороне ее листообразной «чашечки» помещено резное изображение домика, вписанного в обрамление в виде церковного купола. Черенок, завершающий стебель, исполнен с имитацией оперения стрелы. Клейма: 1 — «ОК» (в круге) — (неизвестного костромского мастера или пробирера); 2−3 — щит, разделенный на четыре части, — с крестом и полумесяцем и «84» (в овале) — (городское — герб г. Костромы, отменен в 1878 г., и проба серебра).

Публикуется впервые.

Кат. 2. Совочек для чая. 1870-е гг. (до 1878 г.). Кострома. 9,2×3,6×2,0 см; серебро, золочение, резьба. Муромский историко-художественный музей (МИХМ). Инв. № М-14 701. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находился в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступил из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

На внешней стороне позолоченного целиком совочка помещено резное изображение веточки с листиками чая (?). Клейма: 1−2 — щит, разделенный на четыре части, с крестом и полумесяцем и «84» (в овале) — (проба серебра и городское — герб г. Костромы, отменен в 1878 г.); 2 — нечитаемое, почти неразличимое (неизвестного костромского мастера или пробирера).

Публикуется впервые.

Кат. 3. Рожок для кормления младенца. 1873 г. Москва. Мастерская ювелирных изделий и орденских знаков Чичелева Ивана Дмитриевича (?); 12×5,5×4,5 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 706. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находился в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступил из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Форма в виде рога с отпиленным концом. На тулове с одной стороны резное изображение Голгофского Креста, заключенное в овальный щиток. С другой стороны в таком же овале надпись: «Бгъ Милуетъ / и Питаетъ млаДенц / своя». Между щитками — два элемента цветочного орнамента (розетка из четырех лепестков и отходящие от нее вверх и вниз длинные листья). Клейма: 1 — «Георгий» (без обрамления; повернут вправо — городское клеймо г. Москвы); 2 — «84» в отдельном прямоугольнике (проба серебра); 3 — «В·С» и ниже — «1873» — (годовое клеймо пробирного мастера Виктора Савинкова 1855−1888 гг.); 4 — «I (?)Ч (?)» — (Иван Чичелев? И. Д. Чичелев уп. до 1888 г. как владелец мастерской, основанной в 1867 г.).

Лит: Сухова О. А. Сокровища Мурома. — М., 2012. — Кат. 136.

Кат. 4. Солонка. 1889 г. Москва. Фабрика золотых и серебряных изделий Ивана Петровича Хлебникова. 2,8×6,0×6,0 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 703. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находилась в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступила из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.) Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.)

Форма округлая в виде горшочка; на трех шаровидных ножках. Тулово гладкое; внутри — золочение. Клейма: 1 — «Двуглавый орел» (в круге) и «Хлѣбниковъ» (в вытянутом узком прямоугольнике) (И. П. Хлебников до 1867 г. работал в СПб. — основатель фирмы и владелец фабрики 1870/1871−1918 гг.); 2−3 — «84» и «Георгий» (в отдельном прямоугольнике); (проба серебра и городское клеймо г. Москвы); 4−5 — «А·А» и ниже — «1889» (пробирного мастера Анатолия Аполлоновича Арцыбашева? — 1891−1896 гг.).

Публикуется впервые.

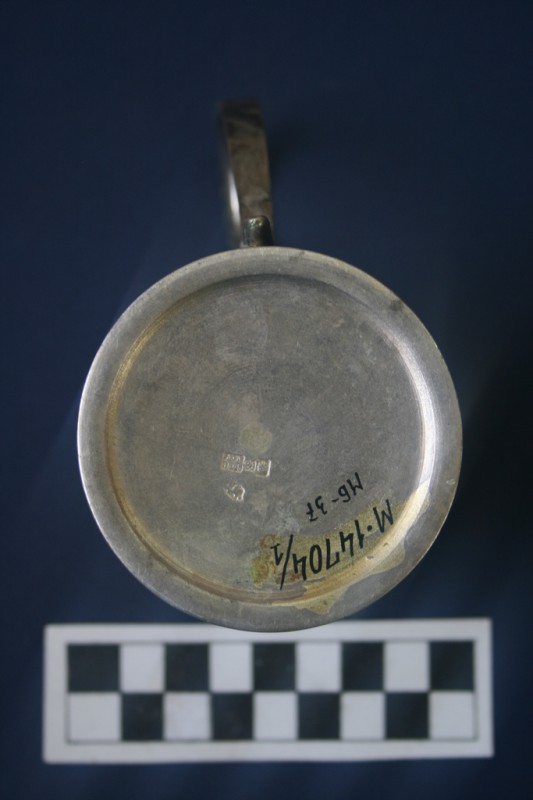

Кат. 5−6. Кружка с крышкой. 1893 г. Москва. Фабрика серебряных изделий Ольги Филипповны Мухиной. 8,9×11,7×6,7; 3×6,5×6,5 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 704/1−2. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находилась в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступила из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.) Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

На тулове кружки резной орнамент растительного характера с геометризированными элементами; в центре него — очертания геральдического щита; на крышке полоса геометрического орнамента в «русском стиле». В декоре чередуются элементы с золочением и без него. Внутри кружки и крышки — вызолочено полностью. Клейма: 1−2 -«А·А» и ниже — «1893» (в отдельных прямоугольниках) (пробирного мастера Анатолия Аполлоновича Арцыбашева — 1891−1896 гг.); 3−4 — «84» и «Георгий» (в отдельных прямоугольниках) (проба серебра и городское клеймо г. Москвы); 5 — «О. М.» (Ольга Мухина. О. Ф. Мухина известна как владелица фабрики, основанной в 1890 г.)

Публикуется впервые.

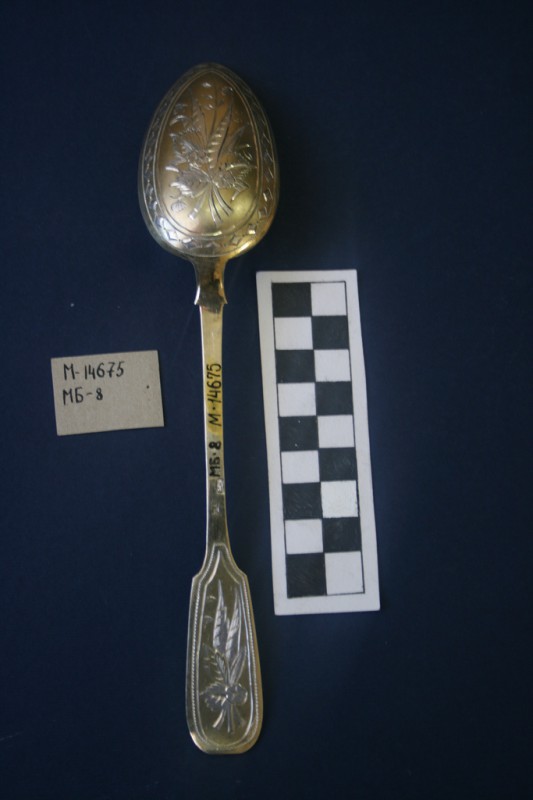

Кат. 7−18. Ложки столовые. 1890-е гг. Москва. Фабрика золотых и серебряных изделий Матрены Андреевны Андреевой (?); 20,5×4,0 см.; серебро, золочение, резьба. (МИХМ). Инв. № М-14 675−14 686. Происходят из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находились в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступили из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Внешняя сторона «чашечки» ложек и обе стороны черенка (в завершении «стебля») украшены гравировкой — цветочным орнаментом в виде букетов с небольшими цветами и разной формы листьями на стеблях. Букет на «чашечке» обрамлен геометрическим узором из полосы с ромбами. На черенке верхней стороны — в центре букета гладкий кружок. В декоре чередуются элементы с золочением и без него. Клейма: 1 — «М. А» (в прямоугольнике) (Матрена Андреева. М. А. Андреева известна как владелица фабрики в 1894—1917 гг.); 2−3 — «84» и «Георгий» (соединены) (проба серебра и городское клеймо г. Москвы; часто в последней четверти XIX в.; характерно для 1880−1890-х гг.).

Публикуются впервые.

Кат. 19−30. Ложки чайные. 1890-е гг. Москва. Фабрика золотых и серебряных изделий Матрены Андреевны Андреевой (?); 15,0×2,8 см; серебро, золочение, резьба. Муромский историко-художественный музей (МИХМ). Инв. № М-14 687−14 698. Происходят из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находились в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступили из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.) Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Внешняя сторона «чашечки» ложек и внутренняя сторона черенка (в завершении «стебля») украшены гравировкой — цветочным орнаментом в виде букетов с крупными цветами и разной формы листьями на стеблях. На черенке с верхней стороны под букетом вырезано очертание «сердечка» В декоре чередуются элементы с золочением и без него. Клейма: 1 — «М. А» (в прямоугольнике) (Матрена Андреева. М. А. Андреева известна как владелица фабрики в 1894—1917 гг.); 2−3 — «84» и «Георгий» (соединены) (проба серебра и городское клеймо г. Москвы; часто в последней четверти XIX в.; характерно для 1880−1890-х гг.).

Публикуются впервые.

Кат. 31. Половник. 1890-е гг. Москва. Фабрика золотых и серебряных изделий Елизаветы Никитичны Макаровой («Т-во. Макаровой»); 26,3×8,0 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 699. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находился в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступил из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.) Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Внешняя сторона глубокой овальной формы «чашки» половника и весь стебель с черенком гладкие, без гравировки и золочения. Внутри «чашка» вызолочена. Клейма: 1 — «ПМ» (в прямоугольнике) (неизвестный пробирный мастер); 2−3 — «84» и «Георгий» (соединены) (проба серебра и городское клеймо г. Москвы; часто в последней четверти XIX в.; характерно для 1880−1890-х гг.); 4 — «ТВО МАКАРОВОЙ» (в прямоугольнике). (Е. Н. Макарова известна как владелица мастерской и торгового дома в 1896—1917 гг.).

Публикуется впервые.

Кат. 32. Солонка. 1890-е гг. Москва. Фабрика золотых и серебряных изделий Тимофея Филлиповича Рычагова. 4,9×7,5×7,5 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 702. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находилась в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступила из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Форма округлая в виде горшочка; на трех шаровидных ножках. На тулове — резной растительный орнамент с элементами «рокайль», частично золочеными. Внутри — гладкая, полностью золоченая. Клейма: 1 — «Т. Р» (в прямоугольнике) (Тимофей Рычагов. Т. Ф. Рычагов известен как владелец и мастер фабрики в 1896 — начале XX в.); 2 — «84» и «Георгий» (соединены) (проба серебра и городское клеймо г. Москвы; часто в последней четверти XIX в.; характерно для 1880−1890 -х гг.).

Публикуется впервые.

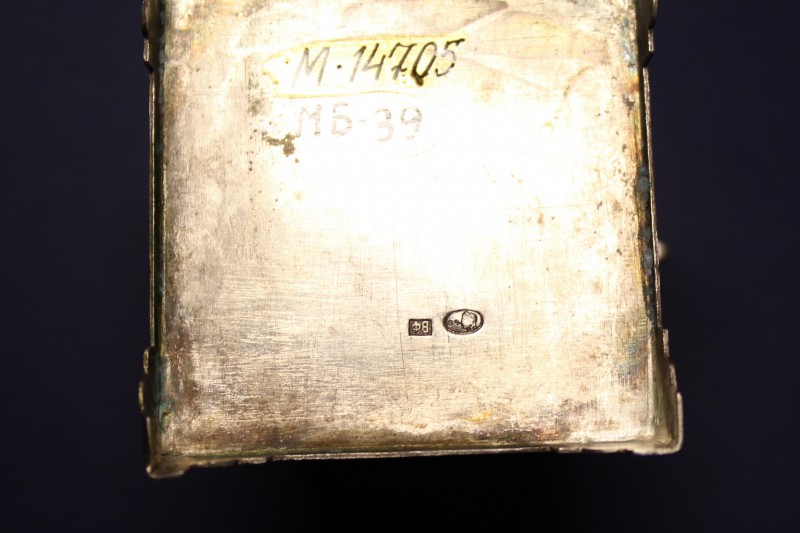

Кат. 33. Копилка. 1899−1908 гг. Москва. Мастерская золотых и серебряных изделий Виктора Ивановича Флинка. 8,6×5,5×5,5 см; серебро, золочение, резьба. МИХМ. Инв. № М-14 705. Происходит из семьи муромских купцов Мяздриковых. Находилась в составе клада, найденного в подвале их дома (ул. Первомайская, 37). В музей поступила из Налоговой инспекции в г. Муроме (1994 г.). Реставрация в Муромском музее А. Моховой (2014 г.).

Форма в виде четырехгранной усеченной пирамиды со ступенчатыми ножками, с откидной крышкой, на которой прорезано отверстие для монет и закреплена накладная петля для замочка. На сторонах тулова резные изображения: птичка среди цветущих ветвей; мужская фигура в «немецком платье» и островерхой шапке с перьями (ловчий птиц или охотник?); птенец (?) — на прясле в зарослях высокой остролистной травы и подлетающая к нему пара птиц; европейский городской мотив с триумфальными воротами. В декоре чередуются элементы с золочением и без него. Клейма: 1 — «84» и женская голова в кокошнике (влево, в овале, с буквами «ИЛ»); 1а — вариант того же клейма без пробы и овала (Московского окружного пробирного управления с инициалами управляющего округом Ивана Сергеевича Лебедкина; назначен в 1899 г.); 2 — «В. Ф.» (Виктор Флинк. В. И. Флинк известен как владелец мастерской. Упом. в 1897—1917 гг.).

Лит: Сухова О. А. Сокровища Мурома. — М., 2012. — Кат. 135.

Денежная часть клада.

Серебряные монеты Российской империи.

Александр II (1855−1881), Александр III (1881−1894), Николай II (1894−1917) 1867−1915 гг. Опись18

«1 рубль»

1. Монета достоинством «1 рубль». 1912 г. (1 экз.) Николай II (1894−1917) Тираж: 2 111 221 экз. На аверсе рельефный портрет императора Николая II в профиль, обращенного лицом влево (работы резчика Антона Васютинского). Обрамлен рельефной надписью: слева «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ», справа «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». На реверсе малый герб Российской Империи — двуглавый орел в коронах, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом крупными заглавными буквами отчеканены номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1912 г.», между ними розетка-звездочка. По гурту вдавленная надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТNИКА 21 ДОЛЯ»; «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца (1899, 1906−1913 гг.) Петербургский монетный двор. Белый металл (серебро), чекан; диам. — 33 мм, толщина — ок. 3 мм; масса — 20,00 г. МИХМ. Инв. № М-14 707/НБ-3220. «НБ» — шифр коллекции нумизматики из благородных металлов).

2−3. Монета достоинством «1 рубль». 1911 г. (2 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 129 011 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1911 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 708/НБ-3221 — М-14 709/НБ-3222.

4. Монета достоинством «1 рубль». 1910 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 75 009 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1910 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 710/НБ-3223.

5. Монета достоинством «1 рубль». 1909 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 50 011 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1909 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 711/НБ-3224.

6−7. Монета достоинством «1 рубль». 1907 г. (2 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 400 209 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1909 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 712/НБ-3225 — М-14 713/НБ-3226.

8. Монета достоинством «1 рубль». 1905 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 551 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1905 г.». На гурте «(А·Р)» — знак минцмейстера Александра Редько (1901−1905 гг.). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 714/НБ-3227.

9. Монета достоинством «1 рубль». 1902 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 140 009 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1902 г.». На гурте «(А·Р)» — знак минцмейстера Александра Редько. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 715/НБ-3228.

10−16. Монета достоинством «1 рубль». 1901 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 2 608 021 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1901 г.». На гурте «(А·Р)» — знак минцмейстера Александра Редько (2 экз.); (Ф·З) — знак минцмейстера Феликса Залемана (1899−1901) (5 экз.). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 716/ НБ-3229 — М-14 722/НБ-3235.

17. Монета достоинством «1 рубль». 1900 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 11 484 007 экз. Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1900 г.». На гурте «(Ф·З)» — знак минцмейстера Феликса Залемана. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-14 723/НБ-3236.

18−86. Монета достоинством «1 рубль». 1899 г. Тираж: 6 502 674 экз. (Петербургский монетный двор); 10 000 000 экз. (Брюссельский монетный двор). Николай II (1894−1917). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1899 г.». На гурте «(Ф·З)» — знак минцмейстера Феликса Залемана (33 экз.); «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор; две пятиконечные звездочки. Брюссельский монетный двор (28 экз.); знак неразличим (3 экз.) МИХМ. Инв. № М-14 724/НБ-3237 — М-14 792/НБ-3305.

87−159. Монета достоинством «1 рубль». 1898 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 25 877 842 экз. (Петербургский монетный двор); 5 000 000 (Брюссельский монетный двор); 5 000 000 (Парижский монетный двор). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1898 г.» На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф (1883−1899) (30 экз.). Петербургский монетный двор; две пятиконечные звездочки — Брюссельский монетный двор (21 экз.); одна пятиконечная звездочка — Парижский монетный двор (16 экз.); знак неразличим (6 экз.) МИХМ. Инв. № М-14 793/ НБ-3306 — М-14 865/НБ-3378.

160−245. Монета достоинством «1 рубль». 1897 г. Тираж: 18 646 009 экз. (Петербургский монетный двор); 26 000 000 (Брюссельский монетный двор); 26 000 000 (Парижский монетный двор). Николай II (1894−1917). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1897 г. На гурте «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор (33 экз.); две пятиконечные звездочки — Брюссельский монетный двор (50 экз.); одна пятиконечная звездочка (?) — Парижский монетный двор (?) (2 экз.); знак неразличим (1 экз.) МИХМ. Инв. № М-14 866/НБ-3379 — М-14 951/НБ-3464.

246−298. Монета достоинством «1 рубль». 1896 г. регулярного выпуска. Тираж: 5 205 042 экз. (Петербургский монетный двор); 12 000 000 (Парижский монетный двор). Николай II (1894−1917). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1896 г.». На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор (33 экз.); одна пятиконечная звездочка — Парижский монетный двор (20 экз.). МИХМ. Инв. № М-14 952/НБ-3465 — М-15 004/НБ-3517.

299−300. Монета достоинством «1 рубль». 1893 г. (2 экз.) Тираж: 1485 008 экз. Александр III (1881−1894). На аверсе рельефный портрет императора Александра III в профиль, обращенного лицом вправо (работы резчика Авраама Грилихса). Обрамлен рельефной надписью: слева «Б. М. АЛЕКСАНДР III ИМПЕРАТОРЪ», справа «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИСКIИ». На реверсе малый герб Российской Империи — двуглавый орел в коронах, держащий в лапах скипетр и державу (работы резчика Авенира Грилихса). На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом крупными заглавными буквами отчеканены номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1893 г.», между ними розетка-звездочка. По гурту вдавленная надпись «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТNИКА 21 ДОЛЯ»; знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 005/НБ-3518 - М-15 006/НБ-3519.

301−307. Монета достоинством «1 рубль». 1892 г. (7 экз.). Тираж: 2131 008 экз. Александр III (1881−1894). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1892 г.». На гурте: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 007/НБ-3520 — М-15 013/НБ-3526.

308−310. Монета достоинством «1 рубль». 1891 г. (3 экз.). Тираж: 1 117 018 экз. Александр III (1881−1894). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1891 г.». На гурте: (А•Г) — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 014/НБ-3527 - М-15 016/НБ-3529.

311. Монета достоинством «1 рубль». 1888 г. (1 экз.). Тираж: 498 017 экз. Александр III (1881−1894). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1888 г.». На гурте: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 017/НБ-3530.

312. Монета достоинством «1 рубль». 1886 г. (1 экз.). Тираж: 487 592 экз. Александр III (1881−1894). Под гербом номинал монеты «РУБЛЬ» и год выпуска «1886 г.». На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. №М-15 018/НБ-3531.

«50 копеек»

313−325. Монета достоинством «50 копеек». 1913 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 6 420 017 экз. На аверсе рельефный портрет императора Николая II в профиль, обращенного лицом влево. Обрамлен рельефной надписью: слева «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ», справа «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.». На реверсе малый герб Российской Империи — двуглавый орел в коронах, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом крупными заглавными буквами отчеканены номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1913 г.». По гурту вдавленная надпись «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТNИКА 10,5 ДОЛЕИ»; «(В·С)» — знак минцмейстера Виктора Смирнова (1912−1917 гг.) (11 экз.); «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца (1 экз.) Петербургский монетный двор; знак минцмейстера не читается — (1 экз.). Белый металл (серебро), чекан.; диам. — 26 мм; масса 10,0 г. МИХМ. Инв. № М-15 019/НБ3532 — М-15 031/НБ-3544.

326−347. Монета достоинством «50 копеек». 1912 г.(22 экз.) Николай II (1894−1917). Тираж: 7 085 008 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1912 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 032/НБ-3545 — М -15 053/НБ-3566.

348. Монета достоинством «50 копеек». 1910 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917) Тираж: 150 009 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1910 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 054/НБ-3567.

249. Монета достоинством «50 копеек». 1908 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917) Тираж: 40 009 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1908 г.». На гурте «(Э·Б)» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М -15 055/НБ-3568.

350−354. Монета достоинством «50 копеек». 1900 г. (5 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 3 360 004 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1900 г.». На гурте «(Ф·З)» — знак минцмейстера Феликса Залемна. Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 056/НБ-3569 — М-15 060/НБ-3573.

355−436. Монета достоинством «50 копеек». 1899 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 15 442 021 экз. (Петербургский монетный двор); 10 000 000 экз. (Парижский монетный двор). Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1899 г.». На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф (41 экз.);

«(Ф-З)» — (3 экз.) Петербургский монетный двор; одна пятиконечная звездочка — Парижский монетный двор (37 экз.); знак неразличим (1 экз.) МИХМ. Инв. № М-15 061/НБ-3574 - М-15 142/НБ-3655.

437−502. Монета достоинством «50 копеек». 1897 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 46 755 438 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1897 г.». На гурте одна пятиконечная звездочка. Парижский монетный двор (80 экз.); знак неразличим (6 экз.). МИХМ. Инв. № М-15 143/НБ-3656 — М-15 208/НБ-3721.

503−615. Монета достоинством «50 копеек». 1896 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 032 экз. (Петербургский монетный двор); 244 562 экз. (Парижский монетный двор). Под гербом крупными заглавными буквами отчеканены номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1896 г.». На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор (57 экз.); обозначение в виде одной пятиконечной звездочки. Парижский монетный двор (52 экз.); знак неразличим (4 экз.). МИХМ. Инв. № М-15 143/НБ-3656 — М-15 321/НБ-3834.

616−632. Монета достоинством «50 копеек». 1895 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 2 000 004 экз. Под гербом номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1895 г.». На гурте знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор (16 экз.); знак неразличим (1 экз.). МИХМ. Инв. № М-15 322/НБ-3835 — М-15 338/НБ-3851.

633−637. Монета достоинством «50 копеек». 1894 г. Тираж неизвестен. Александр III (1881−1894). На аверсе рельефный портрет императора Александра III в профиль, обращенного лицом вправо. Обрамлен рельефной надписью: слева «Б. М. АЛЕКСАНДР III ИМПЕРАТОРЪ», справа «И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИСКIИ». На реверсе малый герб Российской Империи — двуглавый орел в коронах, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом крупными заглавными буквами отчеканены номинал монеты «50 копѣекъ» и год выпуска «1894 г.». По гурту вдавленная надпись «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТNИКА 21 ДОЛЯ»; знак минцмейстера в круглых скобках: «(А•Г)» — Аполлон Грасгоф. Петербургский монетный двор (4 экз.); знак неразличим (1 экз.). МИХМ. Инв. № М-15 339/НБ-3852 — М-15 343/НБ-3856.

«20 копеек»

638−820. Монета достоинством «20 копеек». 1915 г. (183 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 105 500 000 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1915 г.» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. Диаметр 22 мм. Масса по каталогу — 3,6 г. МИХМ. Инв. № М — 15 344/НБ-3857 - М-15 526/НБ-4039.

821−862. Монета достоинством «20 копеек». 1914 г. (42 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 52 750 015 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска: «20 копѣекъ 1914». МИХМ. Инв. № М-15 527/НБ-4040 — М-15 568/НБ-4081.

863−876. Монета достоинством «20 копеек». 1913 г. (14 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 4 250 017 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1913. С.П.Б.» МИХМ. Инв. № М-15 569/НБ-4082 - М-15 582/НБ-4095.

877−889. Монета достоинством «20 копеек». 1912 г. (13 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 15 000 008 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1912. С.П.Б.» МИХМ. Инв. № М-15 583/НБ-4096 - М-15 595/НБ-4108.

890−897. Монета достоинством «20 копеек». 1911 г. (8 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 8 000 011 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1911. С.П.Б.» МИХМ. Инв. № М-15 596 /НБ-4109 — М-15 603/НБ-4116.

898−907. Монета достоинством «20 копеек». 1910 г. (10 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 11 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1910. С.П.Б.» МИХМ. Инв. № М-15 604/НБ-4117 — М-15 613/НБ-4126

908−937. Монета достоинством «20 копеек». 1909 г. (30 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 18 875 011 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. Под номиналом — «С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 614/НБ-4127 - М-15 643/НБ-4156.

938−944. Монета достоинством «20 копеек». 1908 г. (7 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 5 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1908. С.П.Б.» МИХМ. Инв. № М-15 644/НБ-4157 - М-15 650/НБ-4163.

945−971. Монета достоинством «20 копеек». 1907 г. (27 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1907. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 651/НБ-4164 - М-15 677/НБ-4190.

972−989. Монета достоинством «20 копеек». 1906 г. (18 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 15 000 010 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1906. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 678/НБ-4191 - М-15 695/НБ-4208.

990−1000. Монета достоинством «20 копеек». 1905 г. (11 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 11 000 000 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1905. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 696/НБ-4209 - М-15 706/НБ-4219.

1001−1003. Монета достоинством «20 копеек». 1904 г. (3 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 13 000 010 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1904. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 707/НБ-4220 - М-15 709/НБ-4222.

1004−1009. Монета достоинством «20 копеек». 1903 г. (6 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 10 000 014 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1903. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 710/НБ-4223 - М-15 715/НБ-4228.

1010−1012. Монета достоинством «20 копеек». 1902 г. (3 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж неизвестен. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1902. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 716/НБ-4229 — М-15 718/НБ-4231.

1013. Монета достоинством «20 копеек». 1901 г. (1 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж:7 750 020 экз. Под гербом инициалы: «ФЗ» (знак минцмейстера Феликса Залемна). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1901. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 719/НБ-4232.

1014−1018. Монета достоинством «20 копеек». 1893 г. (5 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж: 2 500 008 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1893. С.П.Б.» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. Диаметр 22,2 мм. Масса по каталогу — 3,6 г. МИХМ. Инв. № М-15 720/НБ-4233 - М-15 724/НБ-4237.

1019−1021. Монета достоинством «20 копеек». 1891 г. (3 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж: 6 105 008 экз. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.) Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1891. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 725/НБ-4238 - М-15 727/НБ-4240.

1022. Монета достоинством «20 копеек». 1890 г. (1 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж:3 500 006 экз. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1890. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 728/НБ-4241.

1023. Монета достоинством «20 копеек». 1889 г. (1 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж:1 963 752 экз. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.) Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1889. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 729/НБ-4242.

1024. Монета достоинством «20 копеек». 1887 г. (1 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж:2 500 004 экз. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1887. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 730/НБ-4243.

1025. Монета достоинством «20 копеек». 1884 г. (1 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж:2 905 004 экз. Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа (1883−1899 гг.). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1884. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 731/НБ-4244.

1026−1027. Монета достоинством «20 копеек». 1882 г. (2 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж: 3 535 007 экз. Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1882. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 732/НБ-4245 - М-15 733/НБ-4246.

1028. Монета достоинством «20 копеек». 1881 г. (1 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж:9 350 001 экз. Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1881. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 734/НБ-4247.

1029. Монета достоинством «20 копеек». 1880 г. (1 экз.) Монета достоинством «20 копеек». 1880 г. Александр II (1855−1881). Тираж:22 600 000 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1880. С.П.Б.» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-15 735/НБ-4248.

1030−1032. Монета достоинством «20 копеек». 1879 г. (3 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 23 000 000 экз. Под гербом инициалы: «Н Ф» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1879. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 736/НБ-4249 - М-15 738/НБ-4251.

1033−1036. Монета достоинством «20 копеек». 1878 г. (4 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 25 300 000 экз. Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1878. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 739/НБ-4252 — М-15 742/НБ-4255.

1037−1038. Монета достоинством «20 копеек». 1876 г. (2 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж:16 300 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1876. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 743/НБ-4256 — М-15 744/НБ-4257.

1039−1040. Монета достоинством «20 копеек». 1873 г. (3 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 15 200 000 экз. под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1873. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 745/НБ-4258 — М-15 746/НБ-4259.

1041. Монета достоинством «20 копеек». 1872 г. (1 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 12 000 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1872. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 747/НБ-4260.

1042−1043. Монета достоинством «20 копеек». 1871 г. (2 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 18 900 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1871. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 748/НБ-4261 - М-15 749/НБ-4262.

1044−1045. Монета достоинством «20 копеек». 1870 г. (2 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 16 300 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1870. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 750/НБ-4263 - М-15 751/НБ-4264.

1046−1050. Монета достоинством «20 копеек». 1869 г. (5 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 17 000 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1869. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 752/НБ-4265 — М-15 756/НБ-4269.

1051. Монета достоинством «20 копеек». 1868 г. (1 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 12 000 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1868. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 757/НБ-4270.

1052−1054. Монета достоинством «20 копеек». 1867 г. (3 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 15 400 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» — знак минцмейстера Николая Иосса. Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «20 копѣекъ 1867. С.П.Б.». МИХМ. Инв. № М-15 757/НБ-4271 — М-15 760/НБ-4273.

1055. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается полностью - 188… г. (1883−1889?) (1 экз.). Александр II (1855−1881) или Александр III (1881−1894). МИХМ. Инв. № М-15 761/НБ-4274.

1056. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается (не ранее 1864 и не позднее 1882 гг.) (1 экз.). Александр II (1855−1881) или Александр III (1881−1894). Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа (1864−1866; 1877−1882). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 762/НБ-4275.

1057. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается - 1883−1899(?). (1 экз.). Александр III (1881−1894) или Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа» (1883−1899). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 763/НБ-4276.

1058. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается полностью - 190… (вероятно на конце - 6, т. е. - 1906). (1 экз.). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «ЭБ» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца (1899, 1906−1913). Петербургский монетный двор. Под номиналом «С.П.(Б).». МИХМ. Инв. № М-15 764/НБ-4277.

1059−1060. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается - 1883−1899(?) (2 экз.). Александр III (1881−1894) или Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа» (1883−1899). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 765/НБ-4278 — М-15 766/НБ-4279.

1061. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается полностью (прочитывается только последняя цифра в дате — «8»). Не ранее 1868 и не позднее 1878 г. (1 экз.). Александр II (1855−1881) или Александр III (1881−1894). Под гербом инициалы: «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа (1864−1866; 1877−1882). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 767/НБ-4280.

1062−1063. Монета достоинством «20 копеек». Год не читается. (2 экз.). Александр II (1855−1881), или Александр III (1881−1894), или Николай II (1894−1917). МИХМ. Инв. № М-15 768/НБ-4281 - М-15 769/НБ-4282.

«15 копеек»

1064−1073. Монета достоинством «15 копеек». 1915 г. (10 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 59 333 333 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1915» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. Белый металл (серебро), чекан. Диаметр 19,7 мм. Масса по каталогу — 2,7 г. МИХМ. Инв. № М — 15 770/НБ-4283 — М-15 779/НБ-4292.

1074−1084. Монета достоинством «15 копеек». 1914 г. (11 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 43 366 681 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1914». МИХМ. Инв. № М-15 780/НБ-4293 — М-15 790/НБ-4303.

1085−1089. Монета достоинством «15 копеек». 1913 г. (5 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 5 300 017 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1913». МИХМ. Инв. № М-15 791/НБ4304 — М-15 795/НБ-4308.

1090−1098. Монета достоинством «15 копеек». 1912 г. (9 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 13 333 341 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1912». МИХМ. Инв. № М-15 796/НБ-4309 — М -15 813/НБ-4317.

1099−1102. Монета достоинством «15 копеек». 1911 г. (4 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 6 666 677 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1911». МИХМ. Инв. № М-15 805/НБ-4318 — М-15 808/НБ-4321.

1103−1107. Монета достоинством «15 копеек». 1909 г. (5 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 21 666 677экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1909». МИХМ. Инв. № М-15 809/НБ-4322 — М-15 813/НБ-4326.

1108−1120. Монета достоинством «15 копеек». 1908 г. (13 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 29 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1908» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-15 814/НБ-4327 — М-15 826/НБ-4339.

1121−1134. Монета достоинством «15 копеек». 1907 г. (14 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 30 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1907». МИХМ. Инв. № М-15 827/НБ-4340 — М-15 840/НБ-4353.

1135−1142. Монета достоинством «15 копеек». 1906 г. (8 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 23 333 343 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1906» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-15 841/НБ-4354 — М-15 848/НБ-4361.

1143−1152. Монета достоинством «15 копеек». 1905 г. (10 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 24 000 000 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1905». МИХМ. Инв. № М-15 849/НБ-4362 — М-15 858/НБ-4371.

1153−1161. Монета достоинством «15 копеек». 1904 г. (9 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 16 000 010 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1904». МИХМ. Инв. № М-15 859/НБ-4372 — М-15 867/НБ-4380.

1162−1167. Монета достоинством «15 копеек». 1903 г. (6 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 16 666 671 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1903». МИХМ. Инв. № М-15 868/НБ-438 — М-15 873/НБ-4386.

1168−1175. Монета достоинством «15 копеек». 1902 г. (8 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 28 666 673 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1902». МИХМ. Инв. № М-15 874/НБ-4387 — М-15 881/НБ-4394.

1176−1177. Монета достоинством «15 копеек». 1901 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 6 670 020 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько) (1 экз.); «ФЗ» (знак минцмейстера Феликса Залемана) (1 экз.) Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1901». МИХМ. Инв. № М-15 882/НБ-4395 -М-15 883/НБ-4396.

1178−1181. Монета достоинством «15 копеек». 1900 г. (4 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 12 665 009 экз. Под гербом инициалы: «ФЗ» (знак минцмейстера Феликса Залемана). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1900». МИХМ. Инв. № М-15 884/НБ-4397 — М-15 887/НБ-4400.

1182−1184. Монета достоинством «15 копеек». 1899 г. (3 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 12 665 021 экз. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1899». МИХМ. Инв. № М-15 888/НБ-4401 - М-15 890/НБ-4403.

1185−1186. Монета достоинством «15 копеек». 1898 г. (2 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 4 000 009 экз. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1898». МИХМ. Инв. № М-15 891/НБ-4404 — М-15 892/НБ-4405.

1187−1189. Монета достоинством «15 копеек». 1893 г. (3 экз.). Александр III (1881−1894). Тираж: 6 500 008 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1893» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-15 893/НБ-4406 — М-15 895/НБ-4408.

1190−1191. Монета достоинством «15 копеек». 1880 г. (2 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 11 700 000 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца, а крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «НФ» (знак минцмейстера Николая Фоллендорфа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1880» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. МИХМ. Инв. № М-15 896/НБ-4409 — М-15 897/НБ-4410.

1192−1193. Монета достоинством «15 копеек». 1870 г. (2 экз.). Александр II (1855−1881). Тираж: 9 400 000 экз. Под гербом инициалы: «НI» (знак минцмейстера Николая Иосса). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «15 копѣекъ 1870». МИХМ. Инв. № М-15 898/НБ-4411 — М-15 899/НБ-4412.

1194−1196. Монета достоинством «15 копеек». Год не читается - 1883−1899(?) (3 экз.). Александр III (1881−1894) или Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа» (1883−1899). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 900/НБ-4413 — М-15 902/НБ-4415.

1197. Монета достоинством «15 копеек». Год не читается - 1899−1901 (1 экз.). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «ФЗ» — знак минцмейстера Феликса Залемна» (1899−1901). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 903/НБ-4416.

1198. Монета достоинством"15 копеек». Год не читается. 1858−1882(?) (1 экз.). Александр II (1855−1881) или Александр III (1881−1894). Под гербом виден второй инициал: «Ф» — возможно, «ПФ» — знак минцмейстера Павла Фоллендорфа (1858−1862), или «НФ» — знак минцмейстера Николая Фоллендорфа (1864−1866; 1877−1882). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-15 904/НБ-4417.

1199−1201. Монета достоинством «15 копеек». Год не читается. (3 экз.). Александр II (1855−1881), или Александр III (1881−1894), или Николай II (1894−1917). МИХМ. Инв. № М-15 905/НБ-4418 — М-15 907/НБ-4420.

«10 копеек»

1202−1221. Монета достоинством «10 копеек». 1915 г. (20 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 82 500 000 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1915» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. Белый металл (серебро), чекан. Диаметр 17, 5 мм. Масса по каталогу — 1,8 г. МИХМ. Инв. № М-15 908/НБ-4421 — М-15 927/НБ-4440.

1222−1238. Монета достоинством «10 копеек». 1914 г. (17 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 51 250 015 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1914». МИХМ. Инв. № М-15 928/НБ-4441 — М-15 944/НБ-4457.

1239−1247. Монета достоинством «10 копеек». 1913 г. (9 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 7 250 017 экз. Под гербом инициалы: «ВС» (знак минцмейстера Виктора Смирнова). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1913». МИХМ. Инв. № М-15 945/НБ-4458 — М-15 953/НБ-4466.

1248−1262. Монета достоинством «10 копеек». 1912 г. (15 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 008 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1912». МИХМ. Инв. № М-15 954/НБ-4467 — М-15 968/НБ-4481.

1263−1270. Монета достоинством «10 копеек». 1911 г. (8 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 21 000 011 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1911». МИХМ. Инв. № М-15 969/НБ-4482 — М-15 976/НБ-4489.

1271−1276. Монета достоинством «10 копеек». 1910 г. (6 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1910». МИХМ. Инв. № М-15 977/НБ-4490 -М-15 982/НБ-4495.

1277−1289. Монета достоинством «10 копеек». 1909 г. (13 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 25 210 011 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1909». МИХМ. Инв. № М-15 983/НБ-4496 — М-15 995/НБ-4508.

1290−1296. Монета достоинством «10 копеек». 1908 г. (7 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 8 210 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1908». МИХМ. Инв. № М-15 996/НБ-4507 — М-16 002/НБ-4515.

1297−1309. Монета достоинством «10 копеек». 1907 г. (13 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1907». МИХМ. Инв. № М -16 003/НБ-4516 — М-16 015/НБ-4528.

1310−1328. Монета достоинством «10 копеек». 1906 г. (19 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 17 500 010 экз. Под гербом инициалы: «ЭБ» (знак минцмейстера Эликума Бабаянца). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1906». МИХМ. Инв. № М-16 016/НБ-4529 — М-16 034/НБ-4547.

1329−1343. Монета достоинством «10 копеек». 1905 г. (15 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 25 000 010 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1905». МИХМ. Инв. № М-16 035/НБ-4548 — М-16 049/НБ-4562.

1344−1350. Монета достоинством «10 копеек». 1904 г. (7 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 20 000 010 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1904». МИХМ. Инв. № М-16 050/НБ-4563 — М-16 056/НБ-4569.

1351−1362. Монета достоинством «10 копеек». 1903 г. (12 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 28 500 005 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1903». МИХМ. Инв. № М-16 057/НБ-4570 — М-16 068/НБ-4581.

1363−1373. Монета достоинством «10 копеек». 1902 г. (11 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 17 000 009 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копъекъ 1902». МИХМ. Инв. № М-16 069/НБ-4582 — М-16 079/НБ-4592.

1374−1378. Монета достоинством «10 копеек». 1901 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 15 000 020 экз. Под гербом инициалы: «АР» (знак минцмейстера Александра Редько) (3 экз.); «ФЗ» (знак минцмейстера Феликса Залемана) (2 экз.). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска"10 копѣекъ 1901». МИХМ. Инв. № М-16 080/НБ-4593 — М-1608/НБ-4597.

1379−1380. Монета достоинством «10 копеек». 1900 г. (2 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 14 000 009 экз. Под гербом инициалы: «ФЗ» (знак минцмейстера Феликса Залемана). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1900». МИХМ. Инв. № М-16 085/НБ-4598 — М-16 086/НБ-4599.

1381−1382. Монета достоинством «10 копеек». 1898 г. (2 экз.). Николай II (1894−1917). Тираж: 14 000 009 экз. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1898». МИХМ. Инв. № М-16 087/НБ-4600 — М-16 088/НБ-4601.

1383. Монета достоинством «10 копеек». 1897 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 4 000 009 экз. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1897» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-16 089/НБ-4602.

1384. Монета достоинством «10 копеек». 1896 г. Николай II (1894−1917). Тираж: 2 010 005 экз. Под гербом инициалы: «АГ» (знак минцмейстера Аполлона Грасгофа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1896». МИХМ. Инв. № М-16 090/НБ-4603.

1385. Монета достоинством «10 копеек». 1880 г. Александр II (1855−1881). Тираж: 6 700 000 экз. На одной стороне рельефный малый герб Российской Империи — двуглавый орел в короне, держащий в лапах скипетр и державу. На груди орла щит с изображением Георгия Победоносца; крылья украшают маленькие щиты с гербами губерний. Под гербом инициалы: «НФ» (знак минцмейстера Николая Фоллендорфа). Петербургский монетный двор. На другой стороне номинал и год выпуска рельефно: «10 копѣекъ 1880» в обрамлении дубовых ветвей, между ними наверху — корона. Гурт рубчатый. МИХМ. Инв. № М-16 091/НБ-4604.

1386. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается - 1883−1899(?). Александр III (1881−1894) или Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АГ» — знак минцмейстера Аполлона Грасгофа» (1883−1899). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-16 092/НБ-4605.

1387. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается четко — 1901 или 1904(?). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АР» — знак минцмейстера Александра Редько (1901−1905). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. №М-16 093/НБ-4606.

1388. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается четко — 1901(?). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АР» — знак минцмейстера Александра Редько (1901−1905). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-16 094/НБ-4607.

1389−1390. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается (1901−1905) (2 экз.). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «АР» — знак минцмейстера Александра Редько (1901−1905). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-16 095/НБ-4608 — М-16 096/НБ-4609.

1391. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается четко - 190… (вероятно на конце «0» или «6», т. е. 1901 или 1906). Николай II (1894−1917). Под гербом инициалы: «ЭБ» — знак минцмейстера Эликума Бабаянца (1899, 1906−1913). Петербургский монетный двор. МИХМ. Инв. № М-16 097/НБ-4610.

1392−1393. Монета достоинством «10 копеек». Год не читается. Александр II (1855−1881), или Александр III (1881−1894), или Николай II (1894−1917). МИХМ. Инв. № М-16 098/НБ-461 1— М-16 099/НБ-4612.

1 Муромский историко-художественный музей. Акт поступления № 61 от 7.97.94 г. от налогового инспектора по г. Мурому Афанасьева И. И. Первичным описанием клада в то время занимались директор музея О. А. Лукина, главный хранитель О. А. Сухова, хранитель коллекции нумизматики В. М. Силантьев. П. А. Кауров (1952−2000; мэр в 1991—2000 гг.) с пониманием и заинтересованностью отнесся к вопросу поступления клада в музей. Впервые сообщение о находке в доме Мяздриковых было прочитано автором настоящей публикации на «Добрынкинских чтениях» в 1998 году в Муромском музее. (Материалы этой ежегодной внутренней конференции не публиковались). На рубеже 1990−2000-х годов клад выставлялся дважды — на выставках «Паломничество в старый Муром», «Столовая купеческого дома» (в рамках проекта «Семья в музейном интерьере»). В 2014 году он вошел в экспозицию «Муромская старина». «Город и горожане» («Дом купца Голубева». Выставочный центр музея. Московская, 13).

2 Оценочная книга недвижимого имущества г. Мурома с 1915 г. // Архив Бюро технической инвентаризации г. Мурома. Дом с флигелем числится в реестре Памятников градостроительства и архитектуры Владимирской обл.: «№ 270. Дом с палаткой купца Мяздрикова. 19 в. ул. Первомайская, 35, 37. ПЖРЭП жилье». См.: История и культура Владимирской области. Каталог. — Владимир, 1996. Памятники С. 325; состоит на местном (муниципальном) учете [Закон Владимирской области от 24.12. 2008 № 226−03 «Об объявлении объектов недвижимости культурного наследия местного (муниципального) значения"].

3 ГАВО. — Ф. 22. — Оп. 3. — Д. 149. — Л. 25об. — О числе в г. Муроме обывателей и их промыслах. Ссылка на документ взята нами из материала В. Я. Чернышева «Купцы Мурома», размещенном ранее на старом сайте Муромского музея.

4 ГАВО. — Ф. 403. — Оп. 2. — Д. 27. — Л. 108об. — Ведомость о купцах за 1871 г. Ссылка на документ взята нами из указ. материала В. Я. Чернышева.

5 Метрические книги Вознесенской церкви г. Мурома //Архив ЗАГСа г. Мурома. В других источниках указан другой год рождения В. В. Мяздрикова — 1817. (Ревизские сказки 10 ревизии г. Мурома (1857/58 гг.) — Купцы 3 гильдии // ГАВО. — Ф. 301. — Оп. 5. — Д. 764. — Л. 118об.). Ссылки на документы взяты нами из указ. материала В. Я. Чернышева.

6 Список лиц, имеющих право участия в выборах в Гласные Муромской Городской Думы на четырехлетие с 1914 г. — Муром, 1914. — С. 18.

7 Именной список лиц, лишенных избирательных прав по городу Мурому, Владимирской губ, составленный 16 декабря 1928 г. № 622, 631.

8 См.: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: fotki.yandex.ru/users/liorelin/album/99 090/?p=17Альбом; http://culture.pskov.ru/excursions/ru/31/2691;http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OWOD9VnvjRgJ:vladimirmaps.ru/maps/dosug/muzei-vystavki/muzei-staryi-vladimir.html+&cd=12&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. См.: Постникова-Лосева М. М. Золотое и серебряное дело ХV-ХХ вв.: территория СССР. — М., 1983. — Клеймо № 2394.

9 См.: Постникова-Лосева М. М. Указ. соч. — С. 218. — Клеймо № 2581. Инициалы здесь — «прописные» буквы, на муромском рожке «печатные». См. также: Архив Валентина Скурлова. Список ювелиров Москвы // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Iomx2s57gvcJ:skurlov.blogspot.com/2013/06/1850−19175.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

10 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: smartnews.ru/regions/saransk/5340.html;http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0lUgasJVBoAJ:antik-rm.ru/klady-zemli-mordovskoi.html+&cd=28&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.

11 Постникова-Лосева М. М. Указ. соч. — Клеймо № 2351; Архив Валентина Скурлова. Список ювелиров Москвы.

12 Постникова-Лосева М. М. Указ. соч. — Клейма № 2581, 2983, 2517, 1298, 1436 а, 2933, 2351, 2766, 2628, 2629, 2924; Архив Валентина Скурлова. Список ювелиров Москвы.

13 Выписки из документов с описями имущества муромских купцов, а также ряд подобных им ростовских источников, были мне любезно предоставлены Е. И. Сазоновой (1956−2014), работавшей над диссертацией. См.: Сазонова Е. И. Материальная культура и быт русского провинциального города конца XVIII — начала XX вв. (на примере городов Владимирской и Ярославской губерний). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Ярославль, 2002.

14 Об учреждении опеки над имением после умершего муромского купца М. Д. Жадина. 1881−1893 // ГАВО. — Ф. 551. — Оп. 2. — Д.122.

15 Об учреждении опеки над детьми муромского купца И. Н. Гундобина. 1889 // ГАВО. — В. 551. — Оп. 1. — Д. 1050.

16 Об учреждении опеки над малыми детьми и имением Федора Степановича Мошенцева. 1884−1898 // ГАВО. — Ф. 551. — Оп. 2. — Д. 158.

17 Документ, о котором также сообщила Е. И. Сазонова, хранится в том же архиве и фонде.

18 Публикуемый перечень монет не претендует на научную каталогизацию денежной части клада. Он лишь дополняет представление о нем в целом. При составлении описи монет были использованы учетные документы Муромского музея, а также: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: realcoin.ru/publ/monety_sssr/zolotye_i_serebrjanye_monety_nikolaja2_ikh_stoimost_i_tirazh/4−1-046; kopeek. htmlhttp://coins.domgorod.com/serebryanye-monety-aleksandr-iii-1-rubl.html; ru.wikipedia.org/wiki/Список_минцмейстеров_Российской_империи