Сухова О. А. «Купеческий портрет»: муромский вариант

Предлагаемая публикация четырнадцати купеческих портретов первой половины XIX столетия представляет «малую», но весьма значимую коллекцию. Она является частью «большого» собрания западноевропейской и русской живописи Муромского музея. Все эти изображения из семей местных предпринимателей вошли в новую экспозицию «Город и горожане» (2014). В процессе работы над концепцией и аннотированием этого выставочного проекта была проведена исследовательская работа как по выявлению сведений о портретируемых лицах, так и по атрибуции данных произведений. В действующей Книге поступлений (1980-е гг.) были указаны датировки, имеющиеся на нескольких работах. Остальные портреты были отнесены ко второй половине XIX века. На самом деле коллекция цельная, компактная и укладывается в хронологические рамки, заданные подписанными произведениями с крайними датами 1817 и 1847 гг.

Важно было определить муромские работы в общем контексте такого художественного явления, как «купеческий портрет». Этот термин «используется для обозначения портретной живописи конца XVIII — середины XIX века, объединенной задачей социального представительства негосподствующих классов — крестьянства, купечества и мещанства — и созданный представителями той же социальной группы из городской ремесленно-художественной среды»1. Публикуемая коллекция достаточно однородна и состоит из канонических портретов собственно купцов2. Весьма привлекательной кажется нам возможность сравнения этой небольшую «купеческой серии» с аналогичными собраниями других музеев. Интерес вызывает также сопоставление типичного и местного в иконографии и этнографии персон, представленных здешними «портретописцами».

Коллекция складывалась в несколько этапов на протяжении почти целого столетия существования Муромского музея. В 1920 году поступил «из Красноармейского клуба» первый портрет — купца Ф. В. Суздальцева работы И. Морозова 1835 года (Кат. 7). Изображение бывшего хозяина чудом сохранилось в советском учреждении, занявшем внушительный дом с колоннами купцов Суздальцевых на Успенской улице (Красноармейская, 25). Полотно, написанное иконописцем, ставшим «посторонним учеником Академии художеств», имеет вполне экспозиционный вид, несмотря на то, что почти за целый век в музее оно еще не подвергалось стационарной реставрации (единственное из всех здесь публикуемых портретов). Краткая запись в музейной книге «Отдела искусств» не зафиксировала подробностей3. Можно только предположить, что произведение мог спасти академик живописи И. С. Куликов (1875−1941) — один из основателей местного музея (1918). В юности он получил первые уроки от художника А. И. Морозова младшего (1835−1904)4. В ведущих музеях страны уже в двадцатые годы проходили выставки «бытового купеческого портрета» (в Русском музее и Третьяковской галерее)5. Специфический характер этих произведений со своим особым каноном привлекал собирателей и исследователей. Первым владельцем такого собрания был Н. Ф. Романченко, бывший сотрудник Русского музея6.

В тридцатые годы купеческие портреты внедряются в экспериментальные экспозиции, представляя «эксплуататоров». В 1930 году в Третьяковской галерее была устроена большая выставка под названием «Опытная комплексная марксистская экспозиция», посвященная «классовому истолкованию явлений искусства» XVIII и первой половины XIX века7. Именно в тот период поступила большая часть муромской коллекции с изображениями местных предпринимателей. Портрет В. С. Суздальцева музей приобретает в 1931 году у И. С. Куликова (Кат. 9). Пять произведений, представляющих известных и неизвестных купцов и купчих, музейщики покупают в 1932 году на муромском базаре (Кат. 1, 2, 5, 6,12). Портреты местного семейства купцов Киселевых поступили в 1933 году от преподавателя В. В. Зееста (Кат. 8, 13, 14)8.

Новый этап в исследовании купеческого портрета в России пришелся на семидесятые годы с открытиями реставраторов и ученых. В ту эпоху он рассматривался в общем контексте провинциального городского и усадебного портрета, в первую очередь Костромского и Ярославского регионов. В Москве в 1973—1980 годах проходили первые реставрационные показы, инициированные известным реставратором, борцом за сохранение русского культурного наследия С. В. Ямщиковым (1938−2009). Среди них — резонансные «Неизвестные и забытые портретисты XVIII — первой половины XIX века» (1975); «Ярославский портрет XVIII-XIX веков» (1980) и др.9 Муромскому музею в 1974 году посчастливилось приобрести характерные городские портреты молодой супружеской четы — В. М. Русакова и Ф. Г. Русаковой-Федоровской начала 1840-х годов (Кат. 10, 11). Через год они уже были отреставрированы в мастерских Владимиро-Суздальского музея-заповедника, что тоже отражает начавшийся в те годы интерес к открытиям провинциальных реставраторов. В момент написания портретов юный глава семейства числится мещанином (в конце жизни он купец первой гильдии и городской голова Мурома). Произведения попали в музей после смерти их внука — Г. С. Русакова (1892−1974), ныне известного в интернет-пространстве как «соловецкий поэт»10.

В девяностые годы произошел качественный скачок в осмыслении специфики купеческого портрета, который «занимает свое законное место в кругу явлений отечественного примитива XVI-XIX веков. Связанный множеством нитей как с традиционной народной культурой, так и с современным ему профессиональным искусством, он может рассматриваться как часть истории развития русского портрета»11. В 1993 году выходит издание, посвященное народному бытовому портрету «Для памяти потомству своему…» (Н. Н. Гончарова, Н. А. Перевезенцева и др.), где он рассматривается как «воплощение духа дома и незыблемости его устоев»12. В 1995 проходит знаковая выставка «Примитив в России XVIII-XIX век. Иконопись. Живопись. Графика», где были представлены купеческие портреты самых разных регионов России. В статьях каталога кураторы проекта (А. В. Лебедев, Н. А. Перевезенцева) формулируют своеобразие этих произведений и четко отделяют канонический, по большей части анонимный, «купеческий портрет» примитива от реалистического «портрета купца» художника-профессионала. Оригинальную трактовку рассматриваемого художественного явления, вытесненного ярмарочной фотографией, представляет А. В. Лебедев в своей книге «Тщанием и усердием. Примитив в России XVIII — середины XIX века» (1998)13.

В Муромском музее именно в девяностые идет бурная реставрация экспонатов разных коллекций в различных специализированных организациях. Все купеческие портреты получают новую жизнь во Владспецреставрации (г. Владимир). Среди них два портрета, представляющие супружескую пару К. И. и А. И. Первовых конца 1820-х — начала 1830-х годов (Кат. 3, 4). Почти двести лет они хранились у их потомков и были принесены в дар Муромскому музею К. М. Первовым (1936−2005, Москва). После проведенной долгой реставрации, законченной уже в первое десятилетие XXI века, стало очевидным, что, пожалуй, это самый выразительный семейный дуэт музейной купеческой коллекции. Парные муромские образы вполне сравнимы с работами известного ярославского живописца Н. Д. Мыльникова (1797−1842) — «одного из корифеев купеческого портрета»14.

Впервые в качестве целостной группы местные купеческие портреты мы обозначили в учебном пособии «История Мурома и Муромского края» (2000)15. В 1997—2003 годы в музее создавалась выставка по проекту «Семья в музейном интерьере» («В комнатах купеческого дома»). В экспозицию включались купеческие портреты, которые куратор проекта Е. И. Сазонова кратко рассмотрела как один из источников по истории материальной культуры провинции в своей кандидатской диссертации (2002)16.

Муромская купеческая серия все же оставалась еще малоизученной и почти неизвестной. В данной работе нами применялся комплексный подход к исследованию публикуемых произведений. Во-первых, была внимательно прослежена «музейная история» каждого портрета по архивной и действующей учетно-хранительской и реставрационной документации, что давало определенные возможности в их исследовании и датировке. Во-вторых, выявлялись и сопоставлялись сведения об изображенных лицах и их предках, имеющиеся в источниках и литературе17. Помимо прямой задачи составления исторических и биографических справок, эти данные стали опорными и при атрибуции произведений.

Такие портреты, относящиеся к «социально-этическому примитиву», имеют очень важную внеэстетическую представительскую функцию, поэтому особенно интересны сведения не только о семейном положении, но и состоянии капиталов и занимаемом месте в обществе изображенных персонажей. «В восприятии человека XVIII — первой половины XIX века портрет занимал промежуточное положение между искусством и не искусством, в определенных случаях портрет мог замещать изображенное лицо». В описях имущества этого периода «портрет» даже не относили к разряду «картин»18. Изображения ушедших поколений семьи в купеческой среде «олицетворяли укорененность рода в прошлом, воспринимались как личное присутствие, продолжение жизни предков в настоящем». Не случайно важной составляющей купеческого портрета были записи на обороте холста «анкетных данных»: о рождении, семейном и общественном положении — по сути, эпитафий19. На пяти из четырнадцати муромских портретов имеются надписи (разной степени информативности; только три из них содержат сведения о художниках.). Не все записи четко читаются, имеются неразборчивые лакуны, поэтому даже обращение к воспроизведению этих записей в реставрационных паспортах не всегда давало результаты. Избежать ошибок — особенно в датах, безусловно, помогает круг письменных источников, связанный с портретируемыми лицами. М. Е. Даен четко формулирует проблему дешифровки текстов на оборотах холстов и констатирует необходимость привлечения документов, приводя примеры нелепостей. Например, молоденькая восемнадцатилетняя девица Елизавета Петровна из семьи тотемских купцов Пановых, изображенная в день своей помолвки в 1784 году с купцом Петром Алексеевичем Нератовым, была представлена на выставках и в литературе как сорокавосьмилетняя матрона. (Солигаличский краеведческий музей)20.

В-третьих, для возможности «встроить» произведения Мурома и определить их место в общем пространстве такого художественного явления, как российский «купеческий портрет», привлекались аналогичные произведения, созданные в разных городах Московской, Владимирской, Ярославской и др. губерний, находящиеся в российских музеях. Помимо основных монографий, каталогов выставок, диссертаций по теме купеческого портрета также были очень важны и другие публикации, особенно касающиеся состава музейных коллекций21. Наиболее убедительным проектом для активизации данного исследования стала масштабная выставка «Купеческий портрет XVIII — начала XX века из собрания Исторического музея. Живопись. Дагерротипия. Фотография» (2013). В экспозиции четко прослеживалась эволюция «От купеческого портрета — к портрету купца»22. Муромские образы купцов и купчих первой половины девятнадцатого столетия могли бы четко вписаться в структуру этой выставки.

Исследователи отмечают парадоксальность того, что купеческий портрет, зародившись в XVIII столетии, к началу XIX века становится примитивнее и «канонизирует свои образно-стилевые черты, осознанно стремясь подчеркнутой архаичностью отделиться от «ученого'' искусства». Глубинно он был связан с художественными представлениями позднего средневековья (архаичность, анонимность, каноничность, иератичность). Но жил купеческий портрет среди искусства Нового времени и «был удивительно переимчив, ассимилировал практически все стили современного ему профессионального искусства»23. Сложение его особой стилистики приходится на два первых десятилетия XIX века. Кульминация в развитии канона приходится на 1820−1830-е годы (классический период явления иногда обозначают до первой половины сороковых). «С этого момента ему суждено было просуществовать лишь три десятилетия»24. Произведения исполнялись словно по прориси, как в иконах. Уплощенный погрудный образ, выделенный четким контуром, размещался на темном фоне. Иератическая неподвижность, назидательная демонстрация корпоративных атрибутов и традиционных нарядов отличает персоны купца или купчихи на многочисленных полотнах неизвестных художников. Любопытно, что в тот период даже живописцы, получившие академическую выучку, не разрушали сложившегося канона и создавали «классические образцы лапидарного по стилю купеческого портрета». Мало что меняется и к 1840-м годам, разве что тиражированными становятся некоторые детали, как подлокотники кресел или край крышки стола, на которые опираются персонажи. Конец 1840-х — 1850-е годы в существовании этого жанра называют «эпохой маньеризма»25. К середине века он проявляется в нарочитой «обрядовости» преподнесения купчих в традиционных нарядах. Вскоре такое уникальное явление, как «купеческий портрет», угасает и вовсе исчезает после реформ 1860-х годов26 .

Публикуемая серия портретов, несмотря на свою малочисленность, отражает почти все названные периоды и демонстрирует приведенные характеристики российского купеческого портрета. Наиболее ранние в коллекции изображения местных купчих в традиционных нарядах — Е. Е. Сорокиной-Усовой и неизвестной — имеют краткие записи с датами 1817 и 1824 года27 (Кат. 1, 2). Сложилось определенное представление, что в таких «этнографических» одеяниях позировали в основном купчихи северных губерний России. Видимо, из-за того, что там гораздо дольше сохранялся в обиходе обрядово-праздничный костюм, чем в центральных губерниях, таких, как Московская, Владимирская, Ярославская. На муромских портретах на самом деле показано уже чуть модернизированное парадное женское облачение: нагрудная епанечка на широких лямках («душегрейка», «фуфайка» — местн.28); кисейные рукава, обилие жемчуга; шелковый платок-«ширинка» в руках. Но на голове моделей не кокошник, который здесь носили еще вплоть до Отечественной войны 1812 года, а шелковый же зеленого цвета платок, завязанный «по-купечески». Выходит, что еще более архаичный народный костюм, чем представленный на двух женских портретах, среди купечества в Муроме также существовал, но такие изображения не уберегли потомки (в тот период возможно еще не пришла в город мода на подобные портреты). Местный хроникер А. А. Титов в 1840 году свидетельствовал, что «не более как 30 лет назад муромские женщины перестали употреблять для головного убора кокошник, шитый золотом, серебром, иногда жемчугом и каменьями». Он отмечал, что в старинном праздничном наряде они могли оставаться только в семье или «домах родственных». Однако уже к моменту составления своего «Статистического обозрения» автор наблюдал, что предметы традиционной женской одежды, роскошно украшенные и шитые из дорогих тканей, «стараются сбыть продажею или отдать их на потребности церковные»29.

Примерно тот же вариант народного костюма, что так скрупулезно выписан на муромчанках, представлен, например, на портретах угличских и тамбовской купчих. Наиболее ранний — Марии Григорьевны Кожевниковой неизвестного «портретописца» 1807 года (Угличский историко-художественный музей) показывает ее также в епанечке, с жемчужными украшениями, в «купеческом» платке на голове. Вторая угличанка — Агриппина Андреевна Сурина на портрете живописца И. В. Тарханова 1829 года (Угличский историко-художественный музей). Она наряднее и держит в руках шелковую «ширинку»30. Скромнее и по-крестьянски выглядит такого же состава костюм жены тамбовского купца Кособрюхова на портрете художника А. Дурнова 1832 года (ГИМ)31. На всех этих моделях, в отличие от муромчанок, отсутствует важный аксессуар купеческого наряда — узорная шаль. Портреты купчих Суриной и Кособрюховой являются парными к изображениям их супругов, одетых и стриженых «по старине». Видимо, не сохранился образ мужа М. Кожевниковой (Логина Александровича), зато очень колоритен образ ее свекра (Александра Васильевича), написанный одновременно с портретом невестки32.

Вместе с портретом муромской купчихи Е. Е. Сорокиной-Усовой в музей поступил портрет неизвестного купца анонимного живописца первой трети XIX (?) века, возможно происходящий из той же семьи (Кат. 5). Он ни в коем случае не может быть парным к этому яркому женскому образу 1817 года [головы обоих повернуты влево (для зрителя вправо)]. К тому же, на наш взгляд, он написан позже, хотя облик немолодого купца достаточно традиционен, но все же он одет в двубортный европейский сюртук. Надо признать, что именно это произведение оказалось самым сложным в атрибуции и идентификации личности, так как не только не имеет никаких записей и помет, но нет и точных данных о его происхождении. Даже наше предположение, что этот купец может быть представителем рода Усовых, пока не имеет надежных подтверждений. Датировка, обозначенная нами первой третью XIX столетия, остается под вопросом и возможны ее уточнения.

Очевидно, что оба портрета муромских купчих 1817 и 1824 года не одиночны, а входили в семейные дуэты. Ведь жена в роскошном традиционном наряде «овеществляла» этим образом богатство и достоинство мужа, его приверженность к «заветам предков». Е. Е. Сорокина-Усова с портрета 1817 года как раз и относилась не только к состоятельному, но и к старинному муромскому торговому роду. В патриархальном купеческом портрете по-своему преломились новые светские тенденции, проявившиеся в России с петровских времен. Глава семейства был обязан не прятать, а предъявлять обществу супругу как свое лучшее украшение; жена служила демонстрацией социального статуса и благосостояния мужа. Парные семейные портреты становятся отражением этих нововведений33. Два рассматриваемых произведения, презентующие костюмированных муромчанок, относятся к такому искусству примитива, где художниками-анонимами достигаются «высокие художественные качества». Обычно такими характеристиками награждают изображения купчих северных губерний. Однако считаем, что их заслуживают и среднерусские образы представительниц той же корпорации. В муромском варианте это в первую очередь соотносится с портретом Е. Е. Сорокиной-Усовой: «Наряды здесь играют совершенно особую роль. Наивно имитируя подлинную фактуру традиционного костюма живописными материалами — прежде всего рельефом и ритмом мазков, — художник достигает эффекта самостоятельной выразительности, поистине мистической жизни костюма в портрете»34.

Семейная пара Карпа Ильича Первова и его супруги Александры Илларионовны, позировавших художнику на рубеже двадцатых-тридцатых годов XIX века, являют образы купеческого портрета его классического периода (Кат. 3, 4). Произведения были датированы нами не только по характеру иконографии и особенностей стиля, но и при сопоставлении биографических данных изображенных лиц по документальным источникам. При всем соблюдении канона в них ощущается отличие от упрощенных трафаретных персонажей и некое особенное состояние героев. Иератическая застылость, присущая большинству подобных изображений, живописцем этих портретов преображена в таинственную зачарованность и легкую отстраненность. Внешность каждого из супругов отличается своеобразием черт и некоей хрупкостью и будто «размытостью»35. Не случайно наиболее близкими муромской паре оказываются семейные дуэты, написанные признанным мастером купеческого портрета — ярославским живописцем Н. Д. Мыльниковым, который работал по заказам в Москве, в родном городе и других местах. Можно назвать его портреты двух пар ярославских купеческих семейств 1827 и 1834 года. Первая — четы Астаповых — Харитона Васильевича и Прасковьи Ивановны; вторая — дуэта Соболевых — Данилы Семеновича и Матрены Федоровны (Ярославский художественный музей)36. Еще одна ярославская, но неизвестная купчиха с портрета 1834 года этого художника (Ярославский художественный музей)37 перекликается по общему облику с муромчанкой А. И. Первовой. А муромский купец К. И. Первов чертами лица неожиданно схож с образом «мужчины с книгой» на портрете неизвестного художника первой половины XIX века. Произведение происходит из имения Е. Н. Опочининой Максимовское Рыбинского уезда Ярославской губернии (Рыбинский историко-художественный музей)38.

Менее сходная по облику с муромской парой Первовых, но того же «классического типа», чета московского (богородского) купца Рахманова и его жены на портретах Н. Д. Мыльникова 1826 года39. Любопытно здесь обратить внимание на ростовский семейный дуэт того же поколения, что и муромский (ростовчане родились раньше муромцев на пять лет). Портреты Михаила Матвеевича Кайдалова и его супруги Евдокии Ивановны написаны неизвестным мастером в близкий временной период (1830-е; 1835)40 и в обоих случаях незадолго до смерти каждого из мужей в 1837 году. Мужские образы весьма близки по общему облику и типу внешности; женские же изображения кардинально разнятся по характеру и значительно отличаются по одежде. Стоить отметить, что при пристальном рассмотрении костюм муромской купчихи Первовой существенно отличается не только от одеяний ростовчанки и москвички, но и от нарядов более близких ей ярославских красавиц. В отличие ото всех названных дам, «русское платье» муромчанки имеет более архаичные составляющие: кисейные рукава и епанечку. При этом, как и у них, в наряде А. И. Первовой тоже заметно влияние дворянской моды 1820-х — начала 1830-х годов: европеизированная прическа, изящная модификация головного «купеческого платка»; светлая шаль со стильным орнаментом на плечах.

Отметим, что у всех названных моделей волосы сверху прикрыты («купеческим платком» или его вариациями). Даже у ростовчанки Е. И. Кайдаловой на высокой прическе он присутствует; его можно различить с трудом (он сливается с цветом волос). Наряд этой матроны более европейский: платье имеет круглый воротничок, как у большинства москвичек на купеческих портретах того же времени. На ней вместо шали палантин с полосой орнамента; нет и «выставки» украшений, только серьги. В целом муромский костюм двадцатых-тридцатых годов девятнадцатого столетия ближе к нарядам дам на ярославских портретах. Они позируют в платьях локального цвета с открытым декольте, укрытым жемчужными низками и светлыми шалями на плечах41.

Безымянную муромскую купчиху семейства Киселевых неизвестный художник-примитив на портрете 1830-х (?) годов тоже представил в «русском костюме» упрощенного варианта (Кат. 8). Яркий красный локальный цвет платья на плоскости фигуры словно пылает, ему вторит написанный той же краской головной убор. Полотно, в отличие от несколько «утонченных» портретов четы Первовых, более характерно для своего времени с его простой схемой и лапидарным стилем. Особенно органично вписываются в него и откровенно простонародные черты лица героини. Очевидно, что и этот женский портрет создавался как парный к мужскому изображению. Как, например, образ купчихи А. М. Соловьевой из города Любима (Ярославской губ.) первой четверти XIX века. Она не уступает муромской по интенсивности красного цвета своего наряда и уплощенности фигуры; супруг стрижен по-купечески, но одет в «европейский» сюртук (Владимиро-Суздальский музей-заповедник)42. Этнографической аналогией головному убору муромчанки является своеобразный «повойник» на изображении жительницы Суздаля из рода купцов Назаровых на портрете середины XIX века анонимного художника (Владимиро-Суздальский музей-заповедник)43. По иконографии, этнографии, а также по плоскостной подаче образа публикуемому «Портрету муромской купчихи Киселевой в красном платье» близки и другие произведения, например, портреты угличанок 1830-х годов. Первый — Агафьи Васильевны Дорофеевой, приписываемый Н. Д. Мыльникову (парный к изображению супруга — купца Ивана Андреевича Дорофеева) (Угличский историко-художественный музей)44. Второй — женский образ из семейного дуэта купцов Меховщиковых первой половины XIX века (ГТГ)45. В этом же ряду находится и неизвестная купчиха — жительница Переславля-Залесского с портрета П. Календаса 1842 года (Переславль-Залесский историко-художественный музей)46. Любопытно отметить интересную подробность: модель позирует, держа в руках платок-«ширинку», что вполне традиционно само по себе, но она преподнесена необычно — аккуратно сложена в несколько раз.

«Портрет семьи» в купеческом доме первой половины XIX столетия состоял не только из изображений хозяина и хозяйки, но включал и образы детей. Как и в дворянских галереях, вошедших в моду в XVIII столетии, домашняя экспозиция нарочито продумывалась так, чтобы к образам старшего поколения можно было постепенно добавлять портреты подрастающих отпрысков рода. Поэтому практически все — и взрослые, и дети — писались художниками с определенным композиционным расчетом — в несколько развернутом положении. Обычно чада присоединялись к ряду вслед за матерью, и взор их был обращен в сторону отца семейства47. В публикуемой коллекции представлен только один «детский» портрет, происходящий из купеческого рода Суздальцевых — одного из самых известных и богатых в Муроме. «Портрет муромского купца Тимофея Ивановича Суздальцева в отрочестве» художника Федора Семенова 1831 года — произведение в представляемой серии особо ценное (Кат. 6). Оно привлекает своим выразительным образом миловидного отрока, пристально по-взрослому смотрящего с холста. Полотно имеет точную датировку и автора; весьма любопытную информацию на обороте холста. Помимо «анкетных данных» подростка, указано не только имя художника, но и стоимость его работы в 10 рублей. Для сравнения: ровно столько же и в том же 1831 году стоил один экземпляр трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» в твердом переплете и с золотым тиснением. Конечно, это не предмет первой необходимости. Более показательно, например, такое прозаическое сопоставление: в декабре 1834 года пуд овса стоил 1 руб., значит, цену за этот детский портрет можно измерить в 10 пудах овса48.

В данной надписи на обороте портрета имеется слово «копирован». При регистрации произведения в инвентаре музея оно было понято буквально, и портрет записали как «копию» (т. е. предполагалось, что до октября 1831 г. существовал какой-то подлинник)49, что перешло и в действующую Книгу поступлений. Мы считаем такое прочтение не бесспорным. По нашей версии автор надписи мог иметь в виду «копирование» художником «натуры» — черт реального подростка при создании живописного портрета50. Впрочем, как эта гипотеза, так и другие аспекты творчества художника Федора Семенова, о котором мы не имеем других сведений, требует дальнейшего исследования. Судя по характеру изображения и письма на его портрете мальчика, он не имел академической выучки. Скованность композиции, тщательное выписывание деталей одежды и прически, резкий контур фигуры на темном фоне особенно явственны при сравнении. Изображение Александра Соболева (ровесника юного муромца) - на портрете Н. Д. Мыльникова 1834−1836 года построено по той же схеме «купеческого портрета»51. Почти такой же ракурс, костюм, даже похожи «полоски» на рубашках мальчиков. Однако ярославский образ, без сомнения, выдает профессиональное мастерство и индивидуальную манеру признанного портретиста.

Один из публикуемых портретов - муромского купца Федора Васильевича Суздальцева письма Ивана Морозова 1835 года — имеет надпись и печать, удостоверяющую академическую подготовку художника (постороннего ученика Академии художеств) (Кат. 7). На портрете изображен один из самых блестящих представителей муромского купечества (родной дядя отрока Тимофея). Некая презентация присуща как успешному портретисту, выбравшемуся из провинции в столицу, так и модели — молодому, но уже уверенному в себе предпринимателю. Профессиональная выучка, заметная в этом произведении, не помешала живописцу соблюсти канон «купеческого портрета» и создать произведение, «чуждое рефлексирующему художественному сознанию» своего времени. Художник передает индивидуальность лица модели, не разрушая целостности образа, где сходство важно как семейная реликвия и исторический документ52. Изображение муромского купца напоминает о мужских образах Н. Д. Мыльникова 1830-х годов, таких, как И. С. Соболев и И. А. Дорофеев (упомянутые выше). О художнике И. Морозове известно немногим больше, чем о живописце Ф. Семенове, и необходимо специальное исследование его жизни и выявление других работ.

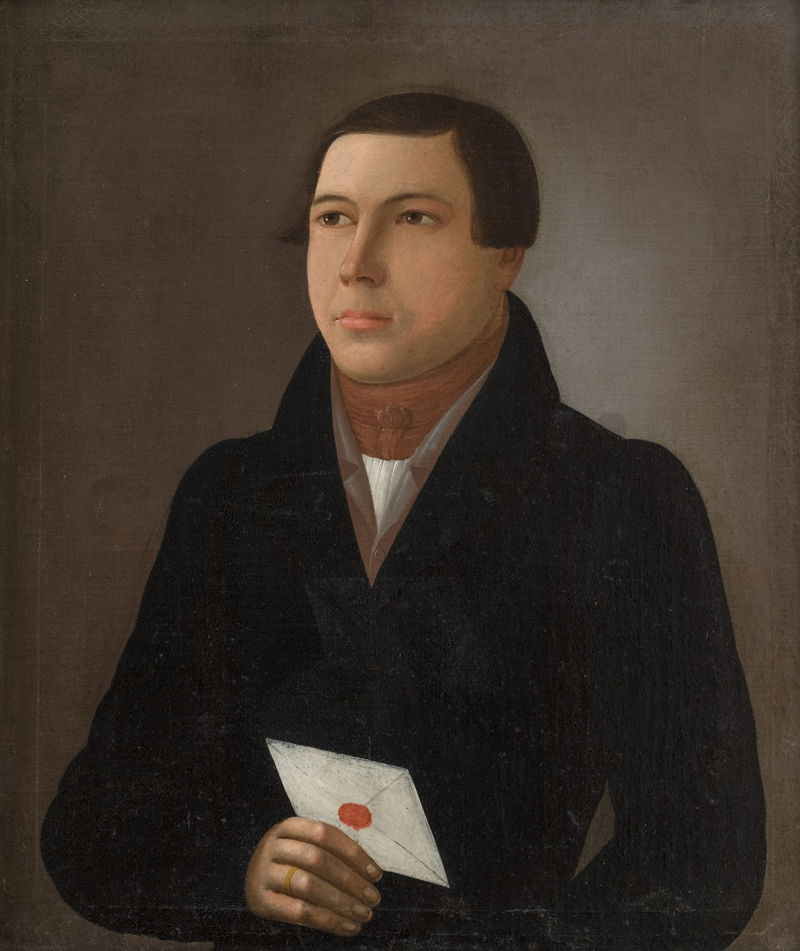

Портрет другого муромского купца Суздальцева — Василия Степановича, кузена Федора Васильевича, принадлежит руке безвестного простодушного и старательного «портретописца», трудившегося над этим образом на рубеже 1830−1840-х годов (Кат. 9). Произведение, созданное на закате классического периода купеческого портрета, еще не затронуто «маньеризмом» и погружает в некое застывшее пространство. Молодой человек (очевидно молодожен, демонстрирующий обручальное кольцо и одетый со вкусом) смотрит отстраненно поверх зрителя, держа в руке конверт с печатью. На языке невербальной лингвистики жест этот и атрибут означает его корпоративную принадлежность к успешному предпринимательскому делу. Жаль, что не сохранился портрет его молодой супруги; наверное, он был столь же очарователен в своем иератическом оцепенении. Василия Степановича можно назвать представителем «золотой молодежи» города, ведь его отец Степан Тимофеевич был обладателем одного из самых крупных капиталов в Муроме.

Иные стартовые возможности были у Василия Михайловича Русакова — муромского мещанина, который сам «сделал себя», совершив невероятную карьеру — от писца в магистрате до Городского головы. На портрете начала 1840-х годов, парном к изображению супруги — Федосьи Гавриловны, он представлен совсем юнцом. Под стать ему и вторая его половина — очень молоденькая горожанка (Кат. 10, 11). За спинами каждого из них видны овальные спинки стульев, несоразмерно узкие. Тиражирование таких подробностей характерно для этого времени. Меньший формат портретов (в сравнении со всеми остальными) словно показывает, что они предназначены пока еще не для купеческого дома, а более скромного жилища. Произведения неизвестного художника в целом укладываются в рамки классического купеческого портрета. В этой паре женский образ более трафаретен, нежели мужской, в котором ощущаются некие романтические веяния дворянского искусства.

Симпатичный молодой человек, кудрявый и румяный, словно играет роль задумчивого поэта или поклонника поэзии, заложив палец меж страниц книжного томика. На муромском портрете нет надписей, но этому образу вполне соответствует текст, имеющийся на холсте с изображением его современника: «24-х летъ отъ рождънiя въ такихъ лътахъ, я вамъ милъ, и ндравомъ любезенъ и для девушекъ полезенъ». Он записан на портрете переславца А. А. Темерина (?) работы художника П. Календаса 1844 года (Переславль-Залесский историко-художественный музей)53. Нельзя утверждать, что образы этих молодых людей очень схожи, но оба представлены с книгами. По типу внешности муромцу ближе второй из братьев Темериных — Петр Андреевич с портрета того же живописца и того же года54. Молодой муромец Василий Русаков схож с двумя юношами-«книгочеями» на портретах анонимных авторов примитивов. Первый из них П. Е. Юрганов — сын чердынского купца на портрете 1833 года, где в «эпитафии» на холсте записано: «В сем цветущем виде преставился по христианской должности». Второй — сын санкт-петербургского купца (бывшего крепостного) на портрете 1847 года55.

Портрет молодой жены Ф. Г. Русаковой можно назвать типовым в купеческом портрете начала 1840-х годов. Поза портретируемой остается столь же застывшей и с тем же этикетным жестом сложенных рук, держащих традиционный аксессуар — платок-«ширинку», как и в более ранних портретах. Однако в костюме уже почти ничего не напоминает о «русском наряде». Федосья Гавриловна позирует в одеянии, весьма близком костюму муромских жительниц, описанному местным хроникером в 1840 году. Он констатирует: «Одежда городских женщин разнообразна… из богатых домов молодые женщины одеваются в платья шелковые и бумажные». Молодая Русакова позирует в шелковом платье сине-зеленого тона, зона декольте прикрыта вышитым газом. Автор свидетельствует, что в Муроме «чепцов и шляпок не носят, а голову покрывают шелковым платком». Полупрозрачный платок лежит на плечах модели [волосы сверху прикрыты легкой «шапочкой» — модификация платка (?)]. Историк продолжает: «По нынешней моде шею украшают фермуаром и носят бриллиантовые серьги». На шее горожанки с портрета ожерелье-фермуар; в ушах фигурные серьги (возможно, со стразами)56.

В отличие от скромных и небольших образов четы Русаковых начала 1840-х годов, весьма значительны и репрезентативны парные портреты супругов Киселевых (Кат. 13, 14). Они созданы неизвестным художником, вероятно, уже во второй половине 1840-х годов. На наш взгляд, эти изображения очень удачно вписываются в период развития купеческого портрета с середины сороковых годов девятнадцатого века, называемый «маньеризмом». Персонажей семейной пары живописец представил сидящими (показаны по колени); каждый из них несколько манерно опирается локтем на крышу стола. Они позируют, демонстрируя и свои вполне европейские прически, и осиную талию супруги, и деловые бумаги супруга, и ювелирные украшения. Подача образа мужчины в этой паре довольно близка упомянутому портрету П. А. Темерина П. Каледаса 1844 года. Женский тип (смуглое лицо, крупные глаза, темные волнистые волосы, контрастная «лепка» лика) ассоциируется с образами дочерей московского купца Косина с картины художника Кучикова 1840-х годов («Портрет семьи купцов Косиных за чаепитием»)57. Контрастное и парадное черно-белое сочетание костюмов муромского дуэта Киселевых и их напряженные позы напоминают о снимках в технике дагерротипии, еще только получавших распространение в тот период (1840−1850). Дагерротип, а потом и фотография, постепенно полностью заменили в купеческих галереях живописные портреты58.

Презентацию публикуемых произведений завершим портретом Т. И. Суздальцева 1847 года художника А. В. Веселова (Кат. 12). Персонаж уже знакомый: представлен на рассмотренном выше его портрете в отрочестве (Кат. 6). В тридцать живописец показал его весьма импозантным мужчиной с живыми глазами и маленькими усиками; в щегольском костюме и нарочито небрежно повязанным галстуком. Немного лениво и манерно он выставил холеную руку с обручальным золотым кольцом. Совершенно очевидно, что на парном к нему изображении присутствовал женский образ, видимо «предъявленный» художником в том же несколько жеманном вкусе. Можно утверждать, что в 1847 году «портретописец» Афанасий Васильевич Веселов запечатлел нескольких членов семьи известного в Муроме купца Ивана Васильевича Суздальцева, городского головы Мурома (1851−1854) — отца Т. И. Суздальцева. Подтверждением гипотезы является фотокопия несохранившегося портрета уважаемого главы семейства, на которой можно рассмотреть подпись живописца «Афан. Весел.»59 (Ил. 1). В настоящее время известны только эти две подписные работы автора. Поиски других произведений и выявление фактов биографии художника требуют дальнейшего исследования.

Рассмотрение четырнадцати муромских портретов и их сопоставление с другими произведениями показало, что они отражают практически все этапы и особенности развития такого уникального явления в русском искусстве первой половины XIX века, как «купеческий портрет». Очевидно, что в городе работали свои и, возможно, заезжие живописцы, которые создавали целые семейные купеческие галереи. Пока известны имена трех художников муромского купеческого портрета. Массово представлен только один клан купцов Суздальцевых. Менее представительно еще одно семейство — Киселевых. В целом сохранилось не так много произведений этого жанра в Муроме60. Все познается в сравнении, и получается, что малая муромская коллекция вполне может конкурировать с другими и по составу, и количественно. Понятно, что она не сопоставима с крупными собраниями купеческого портрета (самое большое в Историческом музее). Например, среди региональных коллекций серия из четырнадцати публикуемых портретов вполне сравнима с рядом купеческих портретов Переславль-Залесского и Рыбинского музеев (не более десяти в каждом); Владимиро-Суздальского музея — заповедника (более десяти, в основном суздальского происхождения). Представительнее коллекция «купеческих портретов» и «портретов купцов» в музее-заповеднике «Ростовский кремль» (всего 58). Однако произведений первой половины-середины XIX века — немногим более трех десятков. В малых провинциальных музеях встречаются и единичные купеческие портреты. В подмосковной Коломне в краеведческом музее выставляются два замечательных портрета — купца с многочисленными наградами и купчихи в ковровой шали (образы не являются парными)61.

В публикуемом ниже каталоге даны подробные сведения о портретах — экспонатах муромского музея; описание их иконографии, этнографии; биографические сведения о портретируемых лицах и исторические справки о купеческих родах. Все представленные произведения выставлены в экспозиции «Город и горожане» (2014) (Ил. 2).

1 Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет // Примитив в России. XVIII-XIX век. Иконопись. Живопись. Графика / Каталог выставки. — М., 1995. — С. 51. — Прим. 1.

2 Исключение составляют парные портреты Русаковых (Кат. 10, 11). На них они изображены мещанами, до вступления главы семейства в купеческую корпорацию.

3 МИХМ. НА-71. — Книга № 2 Отдела искусств. — Л. 38об.-39.

4Беспалов Н. А. Александр Иванович Морозов — первый учитель художника Куликова // Муромский сборник. — Муром, 1993. — С. 109−110.

5 Приселков М. Купеческий бытовой портрет XVIII-XX вв. // Первая отчетная выставка историко-бытового отдела Русского музея. — Л., 1925.

6 См. о нем: Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет. — С. 53. — Прим. 3. Автор считает, что его собрание сложилось в начале 1920-х гг. Владелец погиб от рук грабителей в Петрограде в 1923 г.; следы его коллекции затерялись. Она ссылается: Среди коллекционеров. — 1923. — Март—апрель. — С. 57.

7 См.: Путеводитель по опытной комплексной марксистской экспозиции / Автор вст. ст. Н. Н. Коваленская. — М., 1931 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.nasledie-rus.ru/podshivka/7804.php.

8 МИХМ. НА-70. — Книга № 1 Отдела искусств. — Л. 156об.-157; 159об.-161;167об.-168.

9 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Ярославские портреты XVIII-XIX вв. — М., 1984. — С. 13; 9−10.

10 Он был узником Соловецкого лагеря (1934−1928), потом выслан в Йошкар-Олу. Умер в родном Муроме. См.: Соловецкие острова. — Соловки, 1926. — № 2−3. — С. 3−16 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.kofman.info/статьи/соловецкие-острова-венок-сонетов/.

11 Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет. — С. 59.

12Гончарова Н. Н. Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет конца XVIII — первой половины XIX века // «Для памяти потомству своему…». Народный бытовой портрет России. — М., 1993. — С. 13.

13 Лебедев А. В. «Тщанием и усердием». Примитив в России XVIII — середины XIX века. — М., 1998.

14 МИХМ. НА. — Реставрационный паспорт № 86. 2009 г. — Л. 1об.; Лебедев А. В. Примитив в России. — С. 16.

15 Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII — первой половине XIX вв. // История Мурома и Муромского края. — Муром, 2001. — С. 201−204.

16 Сазонова Е. А. Материальная культура и быт русского провинциального города конца XVIII — начала XX вв. (на примере городов Владимирской и Ярославской губерний). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Ярославль, 2002. — С. 52−54 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.dissercat.com/content/materialnaya-kultura-i-byt-russkogo-provintsialnogo-goroda-kontsa-xviii nachala-xx-vv-na-pri; Научная библиотека диссертаций и авторефератов disser Cat // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Od2IPSPvTMJ:www.dissercat.com/content/materialnaya-kultura-i-byt-russkogo-provintsialnogo-goroda-kontsa-xviii-nachala-xx-vv-na-pri+&cd=17&hl=ru&ct=clnk&gl=ru#ixzz3Ogv10d4Q.

17 Мы пользовались материалом «Купцы Мурома», составленным В. Я. Чернышевым и размещенном ранее на старом сайте Муромского музея. Он представляет собой выписки со ссылками на документы архивов Владимира, Москвы, Муромского музея; Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2010−2011. — Вып. 1−7. См.: ссылки на конкретные документы и литературу в публикуемом нами каталоге.

18 Лебедев А. В. Примитив в России. — С. 13.

19 Перевезенцева Н. А. От купеческого портрета к портрету купца // Перевезенцева Н. А., Руднева Л. Ю., Сабурова Т. Г. Купеческий портрет XVIII — начала XX века из собрания Исторического музея. Живопись. Дагерротипия. Фотография. — М., 2013. — С. 15.

20 Даен М. Е. Генеалогические источники и их роль в идентификации портретов XVIII века, с надписями на оборотах холстов // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.booksite.ru/fulltext/suda/kov/403.htm; Кудряшов Е. В. Солигалич. — Л., 1987. — С. 159−160. Этот автор, подробно описывая портрет, как раз полагает, что даме 48 лет.

21 Александрова О. В. Купеческий портрет как пограничное явление светской и религиозной культуры // Уваровские чтения — VI. — М., 2006. — С. 244−248; она же. Купеческий портрет как жанр русской живописи. — Автореферат кандидатской диссертации. — СПб., 2006 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.dissercat.com/content/kupecheskii-portret-kak-zhanr-russkoi-zhivopisi. Исследователь рассматривает тему, привлекая коллекции музеев г. Иваново; Акимов С. С. Изобразительное искусство в художественной культуре российской провинции во второй половине XVIII — середине XIX в. (на материалах Верхнего и Нижегородского Поволжья). — Автореферат кандидатской диссертации. — Нижний Новгород, 2014 // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: sias.ru/upload/ds1/A%20-%20auto.rtf. Автор немного касается темы купеческого портрета; Колбасова Т. В. Купеческий портрет из собрания Ростовского музея. Каталог // Сообщения Ростовского музея. — Ростов, 2000. — Вып. XI.

22 Перевезенцева Н. А., Руднева Л. Ю., Сабурова Т. Г. Купеческий портрет XVIII — начала XX века из собрания Исторического музея; Перевезенцева Н. А. От купеческого портрета — к портрету купца — С. 11.

23 Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет. — С. 53−54.

24 Лебедев А. В. Примитив в России — С. 17; он же. «Тщанием и усердием». — С. 208.

25 Лебедев А. В. «Тщанием и усердием». — С. 208.

26 Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет. — С. 54−55; она же. От купеческого портрета к портрету купца — С. 13.

27 Датировка первой из них не обозначена в старой документации, но указана в действующей КП; надпись с датой «1824» второй из них не зафиксирована даже в действующей КП; произведение датировано «I половиной XIX в.»

28 См.: Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома (1840) // Памятная книжка Владимирской губернии 1900 г. — Владимир, 1900. — С. 54.

29 Там же. — С. 53−54.

30 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация № 89. Угличский историко-художественный музей. Инв. 2172−54; ил. Аннотация № 112. Угличский историко-художественный музей. Инв. 2160−55 (парный к инв. 2204−55).

31 Примитив в России. XVIII-XIX век. — Кат. 67 (парный к кат. 66).

32 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация № 88. Угличский историко-художественный музей. Инв. 2220−54.

33 См.: Шакирова Л. Семейный альбом Русского музея // Портрет семьи. Альбом. — СПб., 2014. — С. 5.

34 Перевезенцева Н. А. От купеческого портрета — к портрету купца — С. 15.

35 Нечеткость контуров и бледность красок конечно можно объяснить и очень плохой сохранностью картин до реставрации. Холсты не имели подрамников и находились в свернутом виде. Однако нам представляется, что названные особенности связаны не только с этим, но отчасти изначально присущи этим произведениям.

36 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотации. № 33,34. Инв. Ж-56, Ж-41; № 38,39. Инв. Ж-50, Ж-52.

37 Там же. — Ил. Аннотации. № 43. Инв. Ж-53. На этот ярославский портрет впервые указала реставратор портрета А. И. Первовой — С. В. Красулина. — См.: НА. МИХМ. — Реставрационный паспорт № 86. 2009 г. — Л. 1об.

38 Там же. — Ил. Аннотации. № 103. Инв. РБМ-132. Это сходство поразило Н. Насонову (Москва), занимающуюся исследованием своей родословной, в которой присутствуют ее муромские предки, в т. ч. — купцы Первовы. По ее словам, кто-то из этих предков проживал и в Рыбинском уезде. Сравнение мужских персонажей на портретах интересное, но не бесспорное, ведь муромец из старинного купечества, а безымянный «мужчина с книгой» проживал в имении, правда, происхождение его неизвестно.

39 Примитив в России XVIII-XIX вв. — Кат. 91, 92; Перевезенцева Н. А., Руднева Л. Ю., Сабурова Т. Г. — Кат. 21, 22.

40 Колбасова Т. В. Купеческий портрет из собрания Ростовского музея. Каталог // Сообщения Ростовского музея. — Ростов, 2000. — Вып. XI. — С. 174−175. — Кат. 6, 7. ГМЗРК. Инв. Ж-166, 217; она же. — История комплектования коллекции живописи Ростовского музея // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.rostmuseum.ru/Publications/Publication/55; см. также: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www1.rostmuseum.ru/exhibition/artGallery/3−4/3−4.html.

41 Реже встречается здесь «московский» круглый воротник как у ярославской купчихи Соболевой.

42 Меркулова Т. Живописные портреты XVIII — начала XX века в собрании ГВСМЗ. — Владимир, 2015. — Кат. 319, 320. — В печати.

43 Он такой же красный с украшениями впереди (не закрывающей полностью волос и являющийся модификацией купеческого платка). См.: там же. — Кат. 300.

44 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация № 49,48. Угличский историко-художественный музей. Инв. 2189−55 (парный к инв. 2179−55).

45 Примитив в России. XVIII-XIX век. — Кат. 200, 201.

46 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация № 8. Переславль-Залесский историко-художественный музей. Инв. 941. Переславль-Залесский входил тогда, как и Муром, во Владимирскую губернию.

47 См.: Шакирова Л. — Указ. соч. — С. 6−7.

48 «[Пушкин А. С.] Борис Годунов. Санкт-Петербург, в типографии департамента народного просвещения, 1831. Шмуцтитул, титул, лист посвящения + 142 стр. Дата выхода в свет — 22—23 декабря — определяется на основании объявления в «Северной пчеле» № 153 23 декабря 1830 года: «Поступила в продажу в книжном магазине А. Ф. Смирдина трагедия Борис Годунов…». Цена 10 рублей, с пересылкой 11 рублей; С. 37. В более позднем ц/к переплете с тиснением золотом на крышках и корешке. Оригинальные под «мрамор» форзацы. Тираж 2000 экземпляров. Формат: 20×13 см.» // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.raruss.ru/lifetime-editions/862-pushkin-godunov.html; МИХМ. Инв. № М-9729. — Л. 10об.-10. См. публ.: ««Живой журнал"современника Гоголя или «Ежедневные записки муромского купеческого сына Егора Ивановича Перлова» 1830-х гг.» / Публ. О. А. Суховой, Ю. М. Смирнова // Повседневная жизнь Российской провинции. — Сыктывкар, 2013. — Вып. 6. — С. 37.

49 МИХМ. НА-95. — Инв. Книга № 23. — Л. 37 об.-38.

50 Любопытно здесь обратить внимание на другую формулировку по отношению к созданию портрета — надписи на обороте холста портрета Е. Е. Сорокиной-Усовой 1817 г. (Кат. 1). Здесь употреблено слово «списан» (оно в ту эпоху было достаточно употребительным в значении «писание с натуры, с человека»; и подлинность данного портрета не подвергалась сомнению, в т. ч. и в инвентарях музея).

51 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация. № 40. Инв. Ж-51.

52 Высказывание Я. А. Тугендхольда. См.: Перевезенцева Н. А. Купеческий портрет. — С. 55. — Прим. 9.

53 Федорова И. Н., Ямщиков С. В. Указ. соч. — Ил. Аннотация. № 10. Переславль-Залесский историко-художественный музей. Инв. 1018.

54 Там же. — Ил. Аннотация. № 14. Переславль-Залесский историко-художественный музей. Инв. 1002

55 Примитив в России. XVIII-XIX век. — Кат. 207, 221.

56 Титов А. А. Указ. соч. — С. 53.

57 Перевезенцева Н. А., Руднева Л. Ю., Сабурова Т. Г. Купеческий портрет XVIII — начала XX века из собрания Исторического музея — Кат. 45.

58 Сабурова Т. Г. «Это не портреты, а живые люди. Чудо, что за снимки. Нельзя наглядеться…» // Там же. — С. 143.

59 Фотокопия, выполненная до революции муромским фотографом Н. Сажиным [МИХМ. Ф-26−01−04 (М-13 680−4)]. — См.: Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения…» (К истории городского самоуправления в Муроме // Уваровские чтения -VIII. — Владимир, 2012. — С. 199. — Рис. 1. — С. 200. Подпись художника была прочитана и воспроизведена неверно: «Арон Велел» (вместо «Афан. Весел.»).

60 В музее, помимо публикуемых произведений, хранится еще только два нереставрированных мужских портрета XIX в., которые возможно относятся к этому же явлению, но это пока не очевидно. М-6893/Ж-80 М-6894/Ж-81. Можно упомянуть и два изображения женщин второй половины XIX столетия, написанные в Муроме в духе примитива. Первый хранится в Муромском музее, второй — во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В строгом смысле, к купеческому портрету они все же не относятся. В-7439. Ж-172. — См.: Меркулова Т. — Кат. 271.

61 См.: Колбасова Т. В. Указ. соч.

КАТАЛОГ

КАТ. 1. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ ЕВДОКИИ ЕВСТИГНЕЕВНЫ СОРОКИНОЙ-УСОВОЙ. 1817 г. На холсте у нижнего бруса сильно потертая надпись фиолетовыми чернилами: «Муромская купчиха Евдокия Евстигнеевна Сорокина-Усова». Списан портрет 1817 года». Холст, масло. 67×53,5. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме у Красновой. МИХМ. Инв. № М-6883/Ж-70. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир, 1995). Публикации: Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII — первой половине XIX вв. // История Мурома и Муромского края. — Муром, 2001. — Ил. с. 202; Муромский историко-художественный музей. Путеводитель / Сост. Т. Б. Купряшина. — М., 2003. — С. 58. — Ил. с. 54.

На портрете изображена женщина с выразительным жестким и властным взглядом больших темно-карих глаз. Тщательно выписан традиционный наряд в несколько измененном варианте, бытовавшем в Муроме в 1810—1820-е гг. Душегрейка-епанечка из темно-синей узорной ткани оторочена галуном; шея, грудь, уши, рука модели обильно декорированы украшениями из речного жемчуга. Край тончайшей кисейной рубахи у ворота соединен с ожерельями крупным аграфом (застежкой-брошью); на плечах красная «ковровая» шаль. В правой руке купчихи, прижатой к груди и унизанной перстнями, шелковый белый платок-«ширинка» — аксессуар к парадному одеянию. На голове особым образом (впереди с бантом) завязан темно-зеленый платок из шелка, образующий высокий головной убор, полностью прикрывающий волосы женщины, что соответствует обычаям традиционных культур (идентифицируется как характерно купеческий; представлен на портретах купчих последней трети XVIII — первой трети XIX в. большинства регионов России). Муромчанки из купеческого сословия обратились к этому корпоративному убору во втором десятилетии XIX в. До того носили кокошник, шитый золотом, камнями, жемчугом, с «ревилью» из жемчужной сетки, закрывающей лоб; поверх кокошника накрывалась фата-парочка (Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома (1840) // Памятная книжка Владимирской губернии 1900 г. — Владимир, 1900. — С. 53−54). Местный хроникер в 1840 г. свидетельствовал, что в Муроме «немалая часть женщин, желая поддержать прежние костюмы, изредка носит золотной материи сарафан, надевая сверх них такой же материи короткие… душегрейки… Шея и грудь украшаются жемчужным борком, ниткою и брыжаткою, с длинными жемчужными же в ушах серьгами» (там же). Голова модели повернута влево (от зрителя — вправо), что свидетельствует в пользу того, что портрет был парным к мужскому образу. В данном случае изображение жены находилось по правую руку от супруга, а не по левую, как, почти без исключения, в европейских парных бюргерских портретах XVI столетия и в большей части российских двойных купеческих портретах Нового времени. Супруг должен был находиться на более почетной правой стороне.

Представленная на портрете Евдокия Евстигнеевна, вероятно, происходила из семьи муромских купцов Усовых и была замужем за представителем того же сословия — Сорокиным (очередность двойной фамилии в употреблении варьируется; могла быть и Сорокиной в девичестве). По данным на 1840 г. Усовы числятся в «старинном муромском купечестве». Представители рода, проживающие в приходах Воздвиженском и Николы Мокрого, упоминаются еще в писцовых документах XVII — перв. четв. XVIII в. (См.: Документы по истории Муромского посада второй половины XVII в. Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2011. — Вып. 4. — С. 85, 120; Документы по истории Муромского посада первой четверти XVIII в. Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2011. — Вып. 6. — С. 142, 143). В документе 1769 г. зафиксирована лавка Федора Иванова Усова — «подле рыбной площади» (МИХМ. Инв. № М-13 223/50). Один из представителей этого семейства — Афанасий Дмитриев Усов, 35 лет, в 1814 г. «выбыл в казанское купечество»; см.: Ревизские сказки 7-й ревизии г. Муром (1816 г. марта дня); списки купцам третьей гильдии // ГАВО. — Ф. 301. — Оп. 5. — Д. 363. — Л. 91об. По свидетельству хроникера 1840 г. «среди купцов Мурома «по кругу мануфактурному и торговому» были особенно известны Петр и Иван Ивановичи Усовы, — один из них был награжден «серебряной медалью на Владимирской ленте в петлицу» за спасение погибавших. За такой же подвиг во время бури на реке Оке в 1814 году золотой медалью на Аннинской (красной) ленте для ношения на шее был награжден Я. И. Усов». Усовы и Сорокины известны как «торговцы овощными, фруктовыми, напиточными и москательными товарами», а также как владельцы полотняных фабрик (Титов А. А. Указ. соч. — С. 42, 45). Один из рода Усовых — Гаврила Тимофеевич Усов, был городским головой (1827−1830) (Емельянов В. Н., Стулов И. П., Гладков Н. Ф. Описание бывших пожаров в городе Муроме и более сильных в прочих городах Российской империи и разных достопамятных событий как в городе Муроме, так и прочих городах с 1777 года. — Муром, 1912. — С. 10; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения…» (К истории городского самоуправления в Муроме // Уваровские чтения -VIII. — Владимир, 2012. — С. 204). Известно, что в городе была улица Сорокина: «А ныне по плану шед от Сорокиной улицы к большому питейному дому мимо каменной лавки муромского купеческого сына Александра Васильева Гундобина» (1821) (ГАВО. — Ф. 101. — Оп. 1. — Д. 45 б. — Л. 67). В «Рапорте 3 гильдии купца гласного Корнилы Егорова Сорокина» имеется донесение, «что устройство каменной мостовой 300 кв. сажен и починка оной окончена; издержано на сие сумма 1220 руб». (Журнал Муромской городской думы (июль 1835 г.) // ГАВО. — Ф. 403 — Оп. 1 — Д. 101).

КАТ. 2. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ. 1824 г. На нижнем брусе подрамника справа надпись чернилами: «Писан 1824» (при реставрации выпилена из старого подрамника и приклеена на новый). Холст, масло. 56×46. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме. МИХМ. Инв. № М-6891/Ж-78. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир, 1996). Публикации: Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII — первой половине XIX вв. — Ил. с. 202; Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. — С. 58. Упом.

На портрете изображена миловидная женщина с умным и живым взглядом темных глаз. Художник зафиксировал несколько измененный вариант традиционного наряда, бытовавший в купеческой среде Мурома в 1810—1820-е гг. Душегрейка-епанечка из темно-зеленой ткани оторочена галуном. Край тончайшей кисейной рубахи, с широкими рукавами, у ворота соединен с жемчужной сеткой ожерелья небольшим аграфом; в правом ухе купчихи (повернутом к зрителю) — жемчужная серьга. На плечах шелковый платок розоватого тона с выбитым рисунком. На голове особым образом (впереди с бантом) завязан темно-зеленый платок из шелка, образующий высокий головной убор. Портрет близок по стилю, иконографии и этнографическим деталям к изображению купчихи Е. Е. Сорокиной-Усовой 1817 г. (Кат. 1). Голова модели повернута влево (от зрителя — вправо), что говорит о том, что портрет мог быть парным к мужскому образу. В данном случае изображение жены находилось по правую руку от супруга, а не по левую, как в большей части российских двойных купеческих портретах.

КАТ. 3. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА КАРПА ИЛЬИЧА ПЕРВОВА (1792/1793−1837). Конец 1820-х — начало 1830-х гг. Холст, масло. 71,5×56,5. Передан в дар музею К. М. Первовым (1936−2005, Москва). Переведен из фонда временного хранения в основной фонд в 2007 г. МИХМ. Инв. № М-20 665/Ж-615. Реставрация: О. М. Ревин, С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир, 2001). Публикации: Сиротинская А. А. История реставрации экспонатов Муромского историко-художественного музея // Уваровские чтения — IX. — Владимир, 2014. — С. 292, 294. — Рис. 15.

На портрете изображен мужчина с худощавым лицом, голубыми глазами, рыжими волосами, небольшой бородой и усами. Правая рука портретируемого купца с длинными пальцами похожа на женскую кисть, и выставлена она в несколько безвольном жесте. Одет он в темный повседневный сюртук в талию, со стоячим воротником и немного приподнятыми плечами. Портрет является парным к женскому изображению (Кат. 4). Купец позирует, повернув голову и немного корпус в сторону супруги. В данном случае ее образ располагается по его левую руку, что наиболее характерно для представления купеческих семейных дуэтов.

К. И. Первов (1792/1793−1837) — муромский купец 3-й гильдии. Род Первовых числился в «старинном муромском купечестве». Из документа 1769 г. следует, что предок К. И. Первова, Илья Михайлович Первов, владел лавкой в Муроме «подле москательной площади» (МИХМ. Инв. № М-13 223/26). По свидетельству хроникера 1840 г. представители рода были «почетными гражданами». Некоторые из них вели крупную торговлю скотом, закупая его в степных губерниях и Сибири, и поставляя его во Владимир, Москву, Санкт-Петербург (Титов А. А. Указ. соч. — С. 46). Среди них «вдова купца Первова», возможно, — бабушка К. И. Первова — Катерина Иванова Первова. В 1793 г. ее капитал, совместный с сыном Ильей Михайловичем — отцом К. И. Первова, составлял 1005 рублей (Книга г. Мурома купечества на 1793 г. //ГАВО. — Ф. 22. — Оп. 3. — Д. 364 — Л. 20об.). Первов «Илья Михайлов — купец 3-й гильдии», в 1831 г. объявил «благоприобретенный капитал» в сумме 8000 рублей (Ведомость о купцах, объявивших на 1831 г. капиталы по 3 гильдии // ГАВО. — Ф. 403. — Оп. 1. — Д. 70. — Л. 1об.).

К своему сорокалетнему возрасту (в 1833/1834) чета Первовых, представленных на портретах, имела двоих детей — дочь Анну 18-ти лет и сына-младенца Карпа 7-ми месяцев, оставшегося без отца в раннем детстве (Ревизские сказки 9 ревизии г. Мурома // ГАВО. — Ф. 301. — Оп. 5. — Д. 614. — Л. 11об.). Сохранились документы на землевладения, приобретенные в 1827 г. каждым из супругов Первовых. К. И. Первов приобрел «огородную и усадебную землю, состоящую в 45 квартале 8 и 9 пропорциях, коей земли мерою с лица по улице 17 сажен 1 аршин, в заду 15 сажен 2 аршина, в длину по сторонам правую 26,5 сажен, левую — 24 сажени 1 аршин» (ГАВО. — Ф. 101. — Оп. 1. — Д. 60а. — Л. 24). А. И. Первова прикупила «землю… состоящую в г. Муроме на берегу р. Оки против Спасского монастыря» (ГАВО. — Ф. 101. — Оп. 1. — Д. 60а — Л. 92об.). Последний участок, с выстроенным на нем деревянным амбаром, по завещанию матери 1853 г. достался К. К. Первову (он продал его в 1854 г.) (ГАВО. — Ф. 101 — Оп. 1. — Д. 300б. — Л. 55об.).

КАТ. 4. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ АЛЕКСАНДРЫ ИЛЛАРИОНОВНЫ ПЕРВОВОЙ [1791/1792−1853(?)]. Конец 1820-х — начало 1830-х гг. Холст, масло. 71×56. Передан в дар музею К. М. Первовым (1936−2005, Москва). Переведен из фонда временного хранения в основной фонд в 2007 г. МИХМ. Инв. № М-20 664/Ж-614. Реставрация: С. В. Красулина, Владспецреставрация (Владимир. 2009) Публикации: Сиротинская А. А. Указ. соч. — С. 292, 293. — Рис. 14.

На портрете изображена женщина со своеобразным, несколько продолговатым лицом и словно застывшим взглядом серо-голубых глаз. Специфические черты: высоко поднятые дугообразные наведенные брови; прямой удлиненный нос. Художник представил модель в «русском платье»: белой рубахе с пышными кисейными рукавами с оборками у запястья; в душегрейке-епанечке красноватого тона (виден только ее фрагмент на груди). На шее несколько низок жемчуга. Верхнее ожерелье с застежкой — аграфом; длинные низанные из жемчуга серьги достигают плеч. Руки сложены в этикетном жесте: правая кисть, унизанная перстнями и кольцами, изображена поверх левой. О проникновении элементов дворянской моды 1820-х — начала 1830-х гг. в традиционный купеческий костюм свидетельствуют некоторые детали. Купчиха причесана на прямой пробор, пряди аккуратно подобраны над ушами и видны из-под изящной розоватого тона «шапочки» из шелка, декорированной впереди жемчугом. Этот головной убор не столь консервативен и не закрывает волос. Можно считать его обновленной модификацией «купеческого платка». Он также завязан спереди, но не поднимается высоко; по своей мягкой форме сходен как с народным повойником, так и с небольшой дамской чалмой. На плечах модели вместо пестро-ковровой шали накинута более актуальная — белая с каймой, по стилю несколько напоминающая дорогие колокольцовские шали, популярные в дворянской среде в первой четверти XIX в. Портрет является парным к мужскому изображению (Кат. 3). Легкий поворот головы купчихи направлен в сторону супруга. В данном случае образ жены располагается по левую руку мужа, что более характерно для презентации российских купеческих пар. А. И. Первова [1791/1792−1853(?)] - супруга муромского купца К. И. Первова (1792/1793−1837). См. о нем и о ней: Кат. 3.

КАТ. 5. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО МУРОМСКОГО КУПЦА. Первая треть XIX (?) в. Холст, масло. 69×55. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме у Красновой. МИХМ. Инв. № М-6892/Ж-79. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); О. А. Безмельницына. Владспецреставрация (Владимир, 1996). Публикуется впервые.

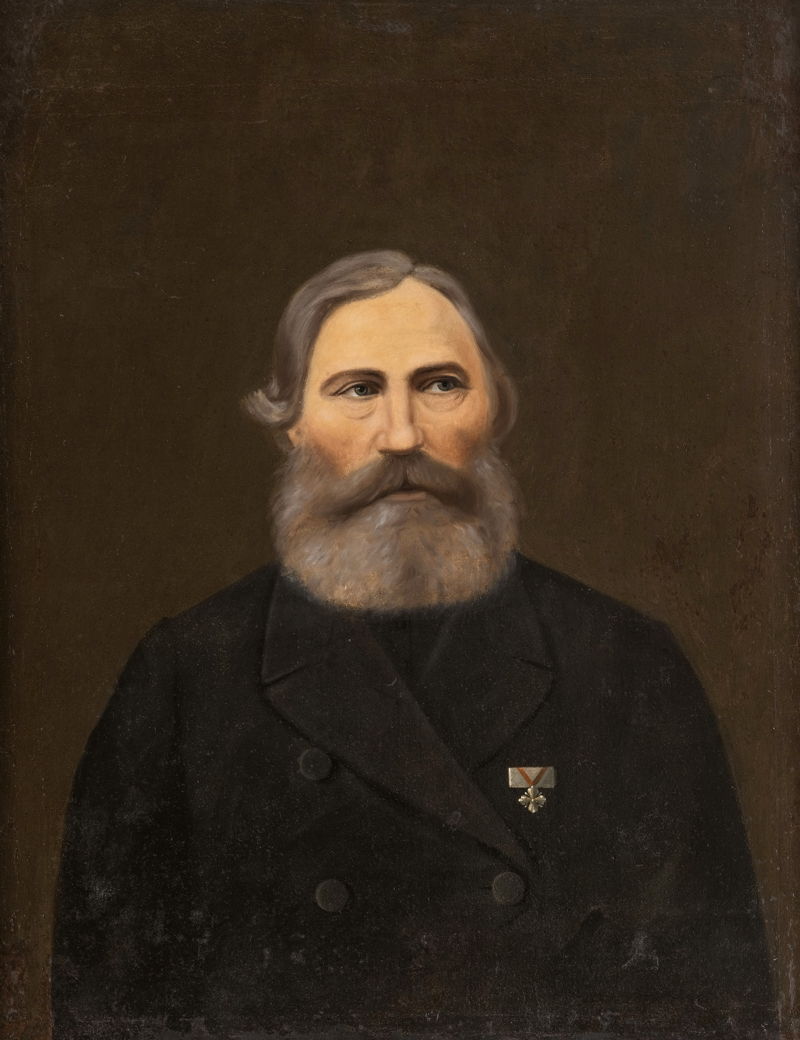

На портрете изображен пожилой мужчина с твердым и пристальным взглядом светлых глаз, седыми волосами и пышной бородой. Купец позирует в двубортном сюртуке темного цвета. На левой стороне груди (для зрителя справа) в петлице художник выписал наградной знак в виде серебряного (?) четырехконечного небольшого креста с лучами, на серебристой колодке с красной ленточкой. Легкий поворот головы и направленность взгляда портретируемого влево (для зрителя вправо) может свидетельствовать о том, что он мог быть парным к несохранившемуся женскому образу. Вероятно, портрет может происходить из купеческого клана Сорокиных-Усовых. Приобретен вместе с портретом Е. Е. Сорокиной-Усовой (Кат. 1.)

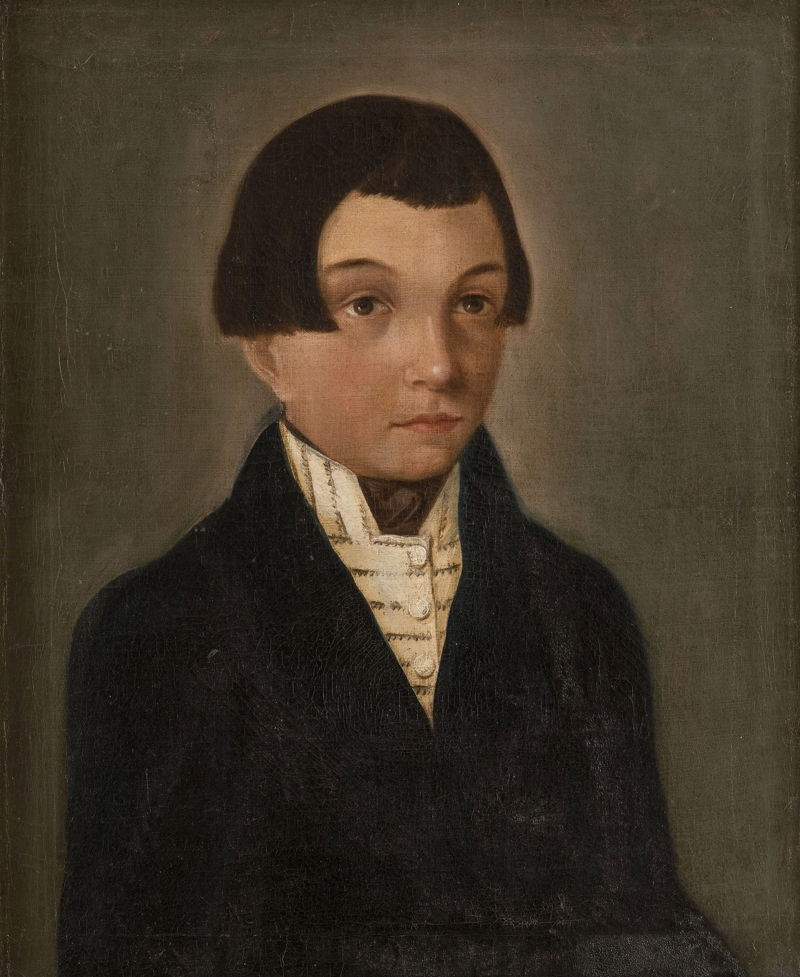

КАТ. 6. ФЕДОР СЕМЕНОВ. ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА ТИМОФЕЯ ИВАНОВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА (1817−1891) В ОТРОЧЕСТВЕ. 1831 г. На обороте холста надпись: «Тимофей Иванъ Суздальцовъ 1817 марта 9 14 лът 8 мiсiцов. Копированъ 1831 октября Феодором Семено за 10 руб средственно (?)почомъ (?)». Холст, масло. 54×42. Приобретен в 1932 г. на базаре в Муроме. МИХМ. Инв. № М-6890/Ж-77. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); В. И. Безмельницын. Владспецреставрация (Владимир, 1994). Публикации: Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII — первой половине XIX вв. — С. 203. — Ил.; Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. — С. 58. — Ил. с. 56.

Художник Ф. Семенов известен только по надписи на данном портрете; другие его работы в настоящее время не выявлены. Не исключено, что он был муромским жителем и происходил из купеческого сословия. В документе конца XVIII в. упоминаются купцы 3-й гильдии с такой фамилией: «Никифор, Алексей Семеновы — купцы 3 гильдии. Капитал — 1005 руб. (Книга г. Мурома купечества на 1793 г. // ГАВО. — Ф. 22. — Оп. 3. — Д. 364. — Л. 32). Возможно, автор купеческого портрета был потомком одного из них.

На портрете изображен подросток; из-за миловидных черт лица он выглядит моложе своих неполных пятнадцати лет. Однако взгляд его темных глубоких и больших широко поставленных глаз осмыслен и сосредоточен. Он пострижен «под кружок», с челкой и одет по взрослой моде. На нем черный в талию сюртук с чуть приподнятыми плечами и воротником, белая в широкую полоску рубашка с высоким стоячим воротником, на шее завязан коричневый платок.

Т. И. Суздальцев (1817−1891) — представитель одной из самых влиятельных и богатых купеческих династий г. Мурома; двоюродный племянник купца В. С. Суздальцева (Кат. 9) и родной племянник купца Ф. В. Суздальцева (Кат. 7). О самом портретируемом подробнее см.: Кат. 12.

Суздальцевы относятся к «старинному муромскому купечеству». Вероятно, их фамилия связана с прежним местом жительства — г. Суздалем. «Родионка Иванов сын суздалец (Суздальцев), кузнец, выборный посадский человек, целовальник» и три его брата «Ивашка, Кондратка, Степанка» в 1636/37 г. проживали в Муроме в Кузнечной слободе близ храма Козьмы и Демьяна. Суздальцевы, зафиксированные в приходах Рождества Христова и Иоанна Предтечи, упоминаются и в других писцовых документах Мурома XVII — начала XVIII столетия. (См.: Писцовая книга г. Мурома 1636/37 г. Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2010. — Вып. 2. — С. 241; Список с переписной книги г. Мурома 1646 г. / Памятники истории Мурома / Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2010. — Вып. 3. — С. 152; Документы по истории Муромского посада второй половины XVII в. — С. 120, 142; Документы по истории Муромского посада первой четверти XVIII в. — С. 142). В 1723 г. один из предков предпринимателей Суздальцевых, проживающий в приходе Рождества Христова — «Никита Алексеев сын Суздальцев — 36 лет», зафиксирован, как имеющий «купечество» (Опись г. Мурома 1723 г. // РГАДА. — Ф. 35О. — Оп. 2. — Д. 1884. — Л. 13). Другой, живший позднее, — купец Иван Тимофеевич (1770−1821), был погребен на кладбище Спасского монастыря. Фамильный же некрополь Суздальцевых (47 захоронений) находился при каменной Пятницкой церкви, построенной в 1818 г. «купцом Суздальцевым». [См.: Некрополи г. Мурома (материалы для изучения истории и генеалогии муромских семей конца XVIII — начала XX вв.) / Памятники истории Мурома. /Сост. В. Я. Чернышев. — Владимир, 2011. — Вып. 7. — С. 74, 80−81; Добронравов В. Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. — Владимир, 1897. — Вып. IV. — С. 178]. Считается, что этим ктитором был дед Т. И. Суздальцева — Василий Тимофеевич; даты его жизни в источниках и литературе существенно разнятся: 1795−1855 или 1779−1834 гг. Он был хозяином первого в городе полотняного заведения, лавочных корпусов на Торговой площади, которые достались ему по наследству от отца; трижды избирался в Муроме городским головой (1812−1815; 1821−1824; 1833−1834). В 1831 г. его «благоприобретенный капитал» составлял 20 000 рублей. В 1834 году он встречал в Муроме самого императора Николая Первого (Ведомость о купцах на 1831 г. // ГАВО. — Ф. 403 — Оп. 1 — Д. 70 — Л. 40об.; Добрынкин Н. Г. Державные гости в городе Муроме. — Владимир, 1887. — С. 27; Шереметевский В. Русский провинциальный некрополь. — М., 1914. — Т. 1. — С. 834; Некрополи г. Мурома — С. 80; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения…» — С. 20, 199). Возможно, именно он упоминается в записках муромского купеческого сына Егора Перлова (ровесника его внука). Молодой человек пишет о покупке для почтенного купца книг в Москве: «12-го (декабря 1835 — О. С.). В Четв<> послал книг В. Тимоф. Сузд<>» (МИХМ. Инв. № М-9729. — Л. 26об./42. См. публ.: ««Живой журнал"современника Гоголя или «Ежедневные записки муромского купеческого сына Егора Ивановича Перлова» 1830-х гг.». — С. 60).

КАТ. 7. ИВАН МОРОЗОВ. ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА (1801 — после 1865). 1835 г. На лицевой стороне холста надпись (за сургучной печатью): «По четырехъ мЂсечному Экзамену проходившему 1835 Года, Августа 31 дня Посторонней ученикъ Иванъ Морозовъ удостоенъ за портретъ съ натуры къ получению втораго достоинства серебреной медали». На обороте холста надпись: «Сей патредъ ФЂдора Васильева Суздальцова Писанъ въ СанпетербургЂ въ 1835 Года Августа дня. Отъ роду моего, тритцать ЧетырЂ Года». Холст, масло. 75×63. Поступил в музей в 1920 г. из Муромского Красноармейского клуба (расположенного в доме, приобретенном Ф. В. Суздальцевым в 1846 г.; до революции принадлежал его потомкам — ул. Успенская/Красноармейская, 25). МИХМ. Инв. № М-6887/Ж-74. Сведений о реставрации нет. Публикации: Беспалов Н. А. Муром. Памятники архитектуры и искусства. — М., 1990. — Ил. 134; С. 224; Сухова О. А. Иконопись, скульптура, живопись Мурома в XVIII — первой половине XIX вв. — С. 203. — Ил. с. 204; Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. — С. 60; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения…» — Рис. 2. — С. 200; она же. Муром. Путеводитель. Прогулки по городу и окрестностям. — М., 2012. — Ил. (старая фотография с портрета — фрагмент) — С. 36).

Художник И. Морозов, родом из Суздаля, был иконописцем в муромских мастерских. Лето проводил с семьей в селе Дедово Муромского уезда на берегу Святого озера. В начале 1830-х гг. он перебирается в Санкт-Петербург и становится «посторонним учеником» Академии художеств. После обучения в 1835 г. он остается в столице, получив место преподавателя в Школе правоведения. Как живописец он известен только по надписи на данном портрете; другие его работы в настоящее время не выявлены. Зато достаточно известен его сын А. И. Морозов (1835−1904) — академик живописи, автор картин «Выход из церкви в Пскове» (1861), «Отдых на сенокосе» (1861), «Сельская школа» (1865) (Беспалов Н. А. Александр Иванович Морозов — первый учитель художника Куликова // Муромский сборник. — Муром, 1993. — С. 109−110).

На портрете изображен мужчина с уверенным взглядом темных зелено-карих глаз, небольшой бородой и усами. Он пострижен по-купечески, волосы слегка волнистые, на лбу — челка. Правой рукой он опирается на спинку стула, видна тыльная сторона ладони (без колец); одет в темный двубортный сюртук с приподнятыми и «взбитыми» плечами.

Ф. В. Суздальцев (1801 — после 1865) — один из самых ярких представителей династии муромских купцов Суздальцевых (о них см.: Кат. 6). Федор Суздальцев — муромский купец 2-й гильдии (1849); 1-й гильдии с капиталом 7440 рублей (1865); «потомственный почетный гражданин»; городской голова (1857−1859/60); родной дядя Т. И. Суздальцева (Кат. 6, 12); двоюродный брат В. С. Суздальцева (Кат. 9) [Список купцам, объявивших свои капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г.) // ГАВО. — Ф. 403 — Оп. 1 — Д. 484. — Л. 116; Сазонова Е. И. «С доброй совестью и незазорного поведения…». — С. 199, 204. — Рис. 2. — С. 200; она же. Муром. Путеводитель. — С. 37]. Первый раз Федор женился в 17 лет на Анне Николаевне — дочери «муромского купеческого сына» Н. А. Усова. В 1819 г. у молодых родился ребенок, и тесть Ф. Суздальцева подарил своей дочери лавку, «состоящую на торговой площади в корпусе противу бывшей старой Предтеченской церкви» (ГАВО. — Ф. 101. — Оп. 1. — Д. 40б. — Л. 71об.). Овдовев, Федор Васильевич в 35 лет женится вторично. На портрете он изображен незадолго до этой свадьбы. К своим 43-м годам Ф. Суздальцев имел молодую жену — купеческую дочь Татьяну Петровну — 24-х лет; дочь Прасковью от первого брака — 26-ти лет, от второго: Василия — 7-ми лет, Ивана — 1-го года, дочь Александру — 3-х лет. В 13 квартале (на ул. Успенской/Красноармейской. — О. С.) у него был «каменный 2-х этажный дом с деревянным флигелем, каменная 2-х этажная палата, колодец, доставшиеся ему, Суздальцеву, по купчей 1846 г. апреля 2 дня». В Воскресенском овраге он владел фабричным полотняным заведением («c двумя каменными корпусами и прочим деревянным строением, состоящем от Спасского монастыря с Красной горы к р. Оке на правой стороне проулка — по купчей 1835 г.»). Федор Васильевич «жительствует в городе; занимается торговлей полотнами и хлебом; с 1848 г. является бургомистром в городовом магистрате» [Журналы Муромских депутатских собраний (апрель 1849 г.) // ГАВО. — Ф. 415. — Оп. 1. — Д. 13 — Л. 1]. Ф. В. Суздальцев в период, близкий к написанию портрета, упоминается в дневнике муромского купеческого сына Егора Перлова как друг семьи и деловой партнер: «27-го (октября 1835 г. — О. С.). В Воскресенье! Хоронили Н. Ф. Зворыкину, крестили у Суздальцевых новорожденного Стефана! Получили с Федор<> Вас<> Сузд<> письмо из Москвы от брата»; «17-го (октября 1836 г. — О. С.). В Субботу, в 6 час<> приехал из Питера Федор Вас<> Сздальц<>, написали объявление и отдали Курову; 20-го. Во Вторник. Наняли ямщика до Владимира под сдачу за 30 р (уб) и 2 раза кормить, в 10 ½ час<> выехал тятинька с Федором Вас. (Суздальцевым из Москвы. — О. С.) в Муром» (МИХМ. Инв. № М-9729. — Л. 24 об./38; 50/91; см.: ««Живой журнал"современника Гоголя или «Ежедневные записки муромского купеческого сына Егора Ивановича Перлова» 1830-х гг.». — С. 86, 87).

КАТ. 8. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ МУРОМСКОЙ КУПЧИХИ КИСЕЛЕВОЙ В КРАСНОМ ПЛАТЬЕ. 1830-е гг.(?). Холст, масло. 68×54. Приобретен в 1933 г. в Муроме у В. В. Зееста. МИХМ. Инв. № М-6885/Ж-72. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель), С. В. Оболенская. Владспецреставрация (Владимир, 1993). Публикации: Муромский историко-художественный музей. Путеводитель. — Ил. с. 57.

На портрете изображена женщина с «простонародным», несколько плоским лицом с толстоватым носом, из-под тяжелых век смотрят серо-голубые глаза. Художник представил модель в упрощенном «русском» наряде. На ней плоско написанное примитивное платье локального красного цвета; того же тона головной убор (по типу см.: Кат. 4); на плечи надета светлая шаль с орнаментом из «огурцов». Поверх нее накинут белый шелковый платок, концы которого купчиха придерживает (вероятно, это традиционный аксессуар — ширинка, который модель чаще просто держит в руках). Традиционные украшения из жемчуга декорируют головной убор, шею; в левом ухе видна жемчужная серьга в виде грозди; правая рука, лежащая поверх левой, унизана кольцами. Голова купчихи повернута вправо (от зрителя — влево), что говорит о том, что портрет мог быть парным к мужскому образу. В данном случае изображение жены могло находиться по левую руку от супруга, как в большей части российских купеческих дуэтов.

Представленная на портрете женщина относится к роду известных в Муроме купцов Киселевых; и портрет происходит из их фамильной галереи, как и парные образы четы Киселевых (Кат. 13, 14). Киселевы — Иван и Михайла Степановы, Федор, упоминаются в писцовых документах Мурома XVII в. (Сотная с писцовых книг г. Мурома 1623/1624 г. — Л. 19−20об. — С. 30; Писцовая книга г. Мурома 1636/1637 гг. — Л. 23−24об. — С. 34−35; Документы по истории Муромского посада второй половины XVII в. — Л. 23об. — С. 96). В первой трети и сороковые годы XIX в. члены этого предпринимательского клана — «дети купца 1-й гильдии К. Т. Киселева» и Ф. О. Киселев занимались торгом хлеба, что составляло «главную статью оборота здешних торговцев». «Хлебные промышленники, опорожнив свои суда в Рыбинске и других пристанях по Волге, останавливают их в Нижнем для нагрузки соли из тамошних магазинов; таковое удобство заготовлять соль с меньшими издержками издавна привлекает покупателей как из соседних городов Владимира, Суздаля, Юрьева, Судогды, Меленок, так и жителей, обитающих между рек Оки и Клязьмы» (Титов А. А. Указ. соч. — С. 45, 48). В 1832—1838 гг. на средства, внесенные богатым купцом Карпом Тимофеевичем Киселевым [р. 1780(?) — ум. ок. 1839/40(?)], были возведены трапезная с приделом св. Екатерины и трехъярусная колокольня со шпилем муромской церкви во имя иконы Смоленской Богоматери ([Электронный ресурс]. — Режим доступа: muromru.ru/Arhitect/smolensk.htm). О нем и его семье имеются сведения в документе 1831 г.: «Киселев Карп Тимофеев — купец 3 гильдии, 35 лет (в 1815 г.; в 1831 — ок. 50 лет. — О. С.), у него дети: Иван -10, Андрей — 8, Степан — 7, Ефим — 6. У Степана дети, рожденные после ревизии: Яков — 3, Лаврентий — 2. Капитал имеет благоприобретенный — 8000 рублей» (Ведомость о купцах, объявивших на 1831 г. капиталы по 3 гильдии // ГАВО. — Ф. 403. — Оп. 1. — Д. 70. — Л. 21−21об.). Фамильный некрополь Киселевых (20 захоронений) находился при Пятницкой церкви. Из упомянутых лиц Анна Ивановна Киселева (1806−1847), «потомственная почетная гражданка», — наиболее сопоставимая персона с купчихой, изображенной на портрете (Некрополи г. Мурома. — С. 78, 79).

КАТ. 9. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ МУРОМСКОГО КУПЦА ВАСИЛИЯ СТЕПАНОВИЧА СУЗДАЛЬЦЕВА (1815−1879). Конец 1830-х — начало 1840-х гг.(?). Холст, масло. 63×53,5. Приобретен в Муроме в 1931 г. у И. С. Куликова. МИХМ. Инв. № М-6888/Ж-75. Реставрация: О. М. Ревин (руководитель); О. А. Безмельницына. Владспецреставрация (Владимир, 1994). Публикуется впервые.

На портрете изображен молодой человек c отстраненным взглядом зеленовато-карих глаз, с аккуратной стрижкой и гладко выбритым лицом. Одет он не без щегольства. На нем темный фрак в талию с немного приподнятыми плечами. На шее платок терракотового цвета, белая накрахмаленная манишка, шелковый с переливом жилет — муаровый (?). В правой руке портретируемый держит письмо в конверте, запечатанном сургучной печатью. Поворот его головы и фигуры вправо (для зрителя влево), а также изображение обручального кольца свидетельствуют, что портрет был парным к несохранившемуся женскому образу и, вероятно, этот дуэт представлял молодоженов. В данном варианте супруга должна была находиться по правую руку мужа.

В. С. Суздальцев (1815/1816−1879) — один из известных представителей династии муромских купцов Суздальцевых (см. о них: Кат. 6), двоюродный брат Ф. В. Суздальцева (Кат. 7), двоюродный дядя Т. И. Суздальцева (Кат. 6, 12). Василий Степанович — купец 1-й гильдии, почетный гражданин, ратман г. Мурома (выборный член городского магистрата) [Ведомость о купцах за 1871 г. // ГАВО. — Ф. 403. — Оп. 2. — Д. 27. — Л. 87об.; Ревизские сказки 7-й ревизии г. Муром (1816 г. марта дня); списки купцам третьей гильдии // ГАВО. — Ф. 301. — Оп. 5. — Д. 363. — Л. 117об.; Инв. книга № 1 Отдела искусств. 901/558. — Л. 156об.-157 // МИХМ. НА-70]. Его отец — Суздальцев Степан Тимофеевич — «потомственный почетный гражданин», купец 1-й гильдии в 1865 г. числится первым по стоимости имений в городе Муроме, с объявлением капитала в 7505 рублей [Список купцам, объявивших свои капиталы по 1, 2 гильдии (1865 г.) // ГАВО — Ф. 4О3. — Оп. 1. — Д. 484. — Л. 116; Некрополи г. Мурома. — С. 61].

КАТ. 10. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА РУСАКОВА [1819/1820(?)-1891]. Начало 1840-х гг. ?). Холст, масло. 54,5×44. Приобретен в Муроме в 1974 г. у А. Ф. Первовой. Находился в доме внука В. М. Русакова — Г. С. Русакова (1892−1974). МИХМ. Инв. № М-14 246/Ж-462. Реставрация: А. А. Осетров. Отдел реставрации станковой масляной живописи Владимиро-Суздальского музея-заповедника (Суздаль, 1975). Публикации: Сиротинская А. А. Указ. соч. — С. 291. Изображение публикуется впервые.

На портрете изображен молодой человек с миловидным юным румяным лицом и живым взглядом миндалевидных темно-синих глаз. Нос прямой и короткий; над верхней губой едва заметные усики, волосы слегка кудрявые. Он позирует во фраке «в талию» с узкими рукавами и немного приподнятыми плечами. На груди крахмальная белоснежная манишка; темный шейный галстук обвязан вокруг шеи. В правой руке — полузакрытый книжный томик в кожаном переплете с красным обрезом. Двумя пальцами юноша удерживает страницы, словно он только что читал перед приходом живописца. За его спиной видна овальная спинка стула. Портрет является парным к женскому изображению (Кат. 11). Молодой супруг позирует, чуть повернув голову и корпус в сторону жены. В данном случае ее образ располагается по его правую руку.